Source: The Conversation – in French – By Cécile Anger, Docteur en droit des marques culturelles, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le patrimoine culturel, les musées et monuments jouent un rôle prépondérant dans les motivations des touristes qui visitent la France. Mais ce patrimoine est aussi, dans sa dimension immatérielle, un vecteur d’expertise valorisée au-delà de nos frontières.

Première destination touristique mondiale, la France a attiré 100 millions de visiteurs internationaux en 2024.

L’intérêt porté aux musées et monuments, dans leur composante matérielle – en tant que lieux qui se visitent – se mesure aussi dans leur composante immatérielle. L’apport du patrimoine culturel à l’économie se traduit par l’accueil de touristes se rendant en France, mais aussi à travers l’exportation des institutions culturelles hors des frontières françaises.

C’est précisément en raison de son patrimoine culturel que la France est arrivée en tête du classement annuel Soft Power 30 en 2017 et en 2019.

De nombreux rapports publics ont investi cette question, percevant les musées ou monuments comme détenteurs d’actifs immatériels susceptibles d’être valorisés à l’international.

Le tournant de l’économie de l’immatériel

Dès 2006, les auteurs du rapport remis à Bercy sur l’économie de l’immatériel écrivaient : « Aujourd’hui, la véritable richesse n’est pas concrète, elle est abstraite. » Au capital matériel a succédé le capital immatériel, le capital des talents, de la connaissance et du savoir. Ce rapport invitait les acteurs français à miser davantage sur leur capital intangible, gisement devenu stratégique pour rester compétitif. Identifiant trois atouts immatériels culturels – le nom des établissements culturels, leur image et leur expertise –, Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet recommandaient d’engager une transition vers leur valorisation.

Un rapport spécifique a ainsi été commandé en 2014 par le ministère de la culture au haut fonctionnaire Jean Musitelli, « La valorisation de l’expertise patrimoniale à l’international ». En 2019, la Cour des comptes se penchait sur la valorisation internationale de l’ingénierie et des marques culturelles.

Plus récemment, en 2023, le Sénat a publié un rapport d’information réalisé par les parlementaires Else Joseph et Catherine Morin-Desailly sur l’expertise patrimoniale internationale française, faisant état d’un savoir-faire complet, ancien et reconnu, la qualité scientifique de l’expertise française étant établie « sur l’ensemble du champ patrimonial ».

L’expertise culturelle française : un vivier de métiers hautement qualifiés

La notion d’expertise renvoie à des connaissances ou compétences qui ne sont juridiquement pas protégées par brevet et qui permettent la création de produits ou services. L’expertise peut faire l’objet d’une transmission dans le cadre d’une transaction, son transfert se matérialisant par des missions de conseil ou de formation.

Les musées regorgent d’une variété de métiers et savoir-faire liés aux activités exercées par les professionnels y travaillant. Véritable « conservatoire de talents », ils détiennent une expertise technique particulièrement qualifiée et recherchée.

Constitué en interne en 2014, le département Louvre conseil a la charge de valoriser l’expertise des équipes du musée. Cette expertise porte sur les collections, les publics mais aussi sur le management. La brochure présentant l’ingénierie patrimoniale du Centre Pompidou énumère la liste des prestations possibles dans la création et la gestion d’espaces culturels : conseil en muséographie, en médiation… mais aussi accompagnement sur le plan administratif.

Les savoir-faire patrimoniaux français ont bénéficié d’une large couverture médiatique lors du chantier de restauration de Notre-Dame. Les sénatrices à l’origine du rapport précité jugeaient judicieux de profiter de la grande visibilité du chantier – servant ainsi de vitrine des métiers d’art français – pour « valoriser l’ensemble des savoir-faire qui ont collaboré à cette entreprise (archéologues, artisans d’art, architectes, maîtres d’ouvrage, restaurateurs, facteurs d’instruments…) ».

Une expertise recherchée en majorité par les pays émergents

Les pays émergents sont les principaux demandeurs de cette expertise, le patrimoine étant perçu comme un levier d’attractivité et suscitant ainsi un intérêt croissant. Faute de compétences suffisantes pour construire, agencer et gérer des musées, ils font appel à des institutions disposant de cette expérience. Les pays du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique constituent « les marchés les plus prometteurs » sur ce plan.

Le rapport du Sénat considère que la France possède de sérieux atouts pour prendre part à ce marché :

« Il est clair que la réputation de ses savoir-faire et la renommée de certains de ses établissements au niveau mondial, qu’il s’agisse du Louvre, du château de Versailles ou du Mont Saint-Michel, contribuent à asseoir sa position sur le plan international. »

Une combinaison gagnante : l’apport de marque et d’ingénierie

Les grands accords internationaux s’accompagnent fréquemment d’un élément complémentaire à l’expertise : la marque des institutions culturelles.

Le Louvre Abou Dhabi incarne cette pluralité. Signé en 2007 entre la France et les Émirats arabes unis, l’accord prévoyait la création d’un musée constitué avec l’expertise des équipes muséales françaises et portant le nom du Louvre. Plusieurs volets composent cet accord : l’accompagnement en ingénierie, le prêt d’œuvres des collections françaises (plusieurs musées étant parties prenantes) ainsi que le prêt du nom du Louvre à travers un contrat de licence de marque.

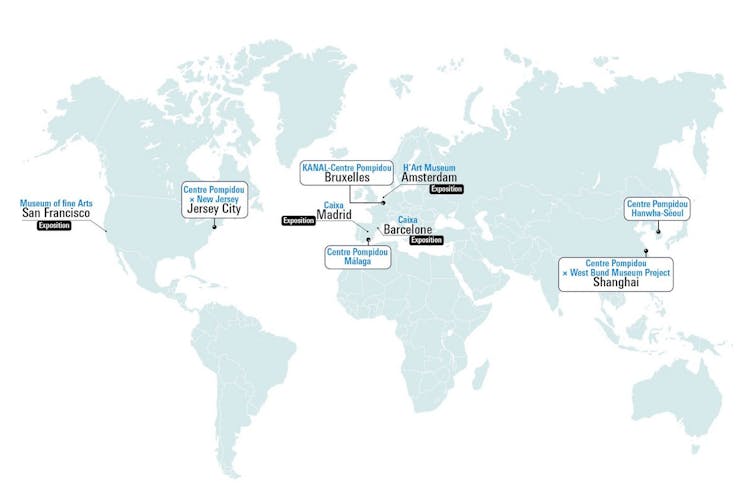

Il en va de même dans l’expérience du Centre Pompidou, qui valorise tant ses savoir-faire que sa marque, celle-ci étant apposée sur le devant des nouveaux musées, dont les façades s’ornent ainsi du sceau de l’institution française. Présent sur tous les continents, il a collaboré en Europe avec la ville de Malaga (Espagne) et la Fondation bruxelloise Kanal. En Asie, il s’est associé avec la société d’aménagement West Bund pour accompagner la création d’un musée à Shanghai (Chine). Son action se mesure aussi en Amérique du Sud (Brésil) et dans les pays du Golfe (Arabie saoudite).

On notera cependant que la valorisation de la marque, a fortiori dans un contexte international, n’a de sens que pour des institutions notoires. Si l’expertise des musées français peut relever tant d’institutions nationales que de structures territoriales, le rayonnement de la marque semble limité aux grands musées, qualifiés par certains auteurs, dont l’économiste Bruno S. Frey, de « superstar » en raison de leur statut et de leur aura.

Une économie fondée sur l’excellence française ?

L’affirmation constante de la nécessité de valoriser l’expertise et les marques culturelles peut être vue comme l’application de la théorie de l’avantage comparatif développée par l’économiste britannique David Ricardo au XIXe siècle. Selon cette théorie, « chaque nation a intérêt à se spécialiser dans la production où elle possède l’avantage le plus élevé comparativement aux autres ». Aussi s’agit-il de « concentrer ses efforts à l’export sur des secteurs où le pays possède de réels avantages comparatifs ».

Il convient toutefois de nuancer ce postulat, car si la France possède assurément des marques fortes et une expertise patrimoniale reconnue, elle n’est pas la seule à en disposer ni à les proposer sur la scène internationale, ce marché étant concurrentiel et, au demeurant, occupé par d’autres États « également bien positionnés », notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne ou l’Italie.

Les marques muséales américaines s’exportent également. D’aucuns auront en tête l’exemple très connu du Guggenheim, à l’origine même du concept de « marque muséale », au sens de « brand » et de « trademark », c’est-à-dire un outil de développement économique et d’expansion internationale. Le Guggenheim de Bilbao (Espagne) en témoigne : la fondation new-yorkaise a cédé le droit d’usage de son nom et perçu, en échange, 20 millions de dollars (17,2 millions d’euros) de royalties pour l’usage de sa marque.

Le Museum of Modern Art de New York (MoMA) valorise aussi son nom et son expertise. Il a, par exemple, exporté son concept de boutique de design hors des frontières américaines, avec l’implantation de deux MoMA Design Stores au Japon, à Tokyo et à Kyoto.

Des outils de diversification des ressources propres

On rappellera qu’historiquement, les musées apportaient leur savoir-faire dans une logique, non pas de valorisation mais de solidarité avec d’autres pays. C’est le cas des chantiers de fouilles archéologiques relevant avant tout d’une logique de coopération. La valorisation économique des savoir-faire est un phénomène nouveau, dont l’émergence s’explique par une demande croissante d’ingénierie culturelle émanant de certains pays mais aussi par le contexte budgétaire.

Ce désir de valorisation ne saurait être appréhendé indépendamment du contexte économique contemporain. Il s’agit également de favoriser le développement de ressources propres, venant abonder les budgets, de plus en plus tendus, des institutions culturelles. Les subsides publics n’étant pas mirifiques, les musées doivent répondre à l’impérieuse nécessité de diversifier leurs sources de financement.

Le Centre Pompidou perçoit entre 14 millions et 16 millions d’euros par an au titre de ses partenariats internationaux. S’agissant de l’exemple emblématique du Louvre Abou Dhabi, le montant total de l’accord s’élève à 1 milliard d’euros, la valorisation de la marque « Louvre » représentant 400 millions d’euros.

Ces redevances de licence de marque et d’ingénierie culturelle viennent compléter les ressources propres des établissements, rejoignant ainsi d’autres recettes, parmi lesquelles le mécénat, la location d’espaces, la vente de produits en boutique…

Centre Pompidou

Des partenariats adaptés au contexte local

Face au constat d’un intérêt marqué de la part de pays émergents auprès de musées européens et états-uniens pour construire une offre culturelle, se pose la question de la construction de cette offre et de la confrontation de regards différents.

Ainsi que le relève la juriste Marie Maunand :

« Le développement des échanges internationaux dans le domaine patrimonial induit une dynamique de transfert d’expertise des pays du Nord – pays développés à économie de marché – vers des pays dits du Sud – qui sont soit émergents soit moins avancés – qui pourrait contribuer à la diffusion d’un modèle culturel unique. »

La diversité doit être au cœur de ces accords afin d’éviter toute forme de standardisation. Une approche pragmatique adaptée au contexte local, propre à celui qui est demandeur de l’expertise, s’avère primordiale.

Un transfert de savoir-faire suppose une transmission d’informations ou de compétences. En dépit de la nature commerciale de ces partenariats, il ne saurait s’agir d’un discours simplement descendant de la part de l’expert ou du « sachant » vers son partenaire, mais bien d’un échange favorisant la rencontre de points de vue variés. Dans ce sens, Émilie Girard, présidente d’ICOM France observe un « changement de paradigme et de posture dans le mode de construction d’une expertise plus tournée vers le dialogue ».

Mentionnant la mise en œuvre du partenariat avec les Émiriens, Laurence des Cars, présidente-directrice générale du Louvre, évoque la question de la médiation et de l’explication des œuvres, et, dans le cadre de cet échange entre la France et les Émirats arabes unis, de « l’altérité culturelle » et des manières permettant aux différents publics de partager des œuvres d’art en l’absence de références culturelles ou religieuses communes.

En 2015, le rapport livré par Jean Musitelli cité par Marie Maunand relevait :

« La valorisation dans le contexte de la mondialisation doit […] concourir à la diversification des expressions culturelles […] en se montrant attentif aux attentes et aux besoins des partenaires et en ajustant l’offre aux réalités et traditions locales, [avec] […] des alternatives au modèle standard tel qu’il est véhiculé par la globalisation. »

C’est aussi un rôle que souhaitent allouer à l’expertise française les autrices du rapport de la mission sénatoriale d’information.

Si sa valorisation procède pour partie d’une démarche économique, elle est aussi le reflet d’enjeux diplomatiques, dont l’objectif est de renforcer le rayonnement et l’influence de la France sur la scène internationale. Else Joseph, sénatrice des Ardennes, notait ainsi :

« Ces dernières années, combien l’influence de la France est, si ce n’est en recul, du moins de plus en plus contestée et fragilisée. C’est particulièrement vrai dans les instances internationales en matière culturelle, à l’instar de l’Unesco, où les pays occidentaux se voient régulièrement reprocher une attitude néocoloniale. »

En vue d’y apporter une réponse, la parlementaire suggérait de « tirer parti de la solide expertise de la France dans le domaine patrimonial pour maintenir notre capacité d’influence ».

En ce sens, l’expertise et les marques culturelles sont assurément une incarnation du soft power de la France, qu’il importe autant de valoriser que de préserver.

![]()

Cécile Anger a soutenu sa thèse de doctorat en 2024 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est depuis jeune docteure associée à l’Ecole de Droit de la Sorbonne.

Son domaine de recherche porte sur les marques culturelles ainsi que la protection et la valorisation de l’image des œuvres d’art, musées et monuments.

Elle a commencé sa carrière au musée de Cluny, puis occupé le poste de Cheffe du service marque et mécénat au Domaine national de Chambord avant de rejoindre l’équipe de l’Établissement public du Mont Saint-Michel.

– ref. Les marques et savoir-faire culturels français : des atouts convoités à l’étranger – https://theconversation.com/les-marques-et-savoir-faire-culturels-francais-des-atouts-convoites-a-letranger-266295