Source: The Conversation – in French – By Bertrand Blancheton, Professeur d’économie, Université de Bordeaux

Les inquiétudes associées aujourd’hui à l’envolée des prix de « l’or noir » en raison de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran invitent à un retour sur l’épisode du choc pétrolier de 1979. Le shah d’Iran Muhammad Reza Pahlavi est renversé. L’ayatollah Khomeiny proclame la naissance de la République islamique d’Iran. Alors, la parenthèse politique et sociale ouverte en Iran il y a quarante-sept ans va-t-elle se refermer avec un troisième choc pétrolier ?

Ce « second choc pétrolier » est associé aux changements politiques intervenus en Iran à la fin des années 1970. Il constitue un choc dit d’offre, c’est-à-dire une perturbation économique non anticipée qui touche les coûts de production des entreprises, avec pour conséquence une forte inflation et une hausse du chômage.

Si le déclenchement de la guerre du Kippour – par la Syrie et l’Égypte – début octobre 1973 avait été soudain, les troubles sociaux iraniens émergent plus progressivement. Dès mai 1978, des manifestations se déroulent pour contester le régime du Shah d’Iran, mais les prix mondiaux de l’or noir restent stables autour de 12 à 13 dollars le baril.

Le 8 septembre 1978 marque le début de la révolution iranienne, ou révolution islamique, cette journée connue sous le nom de « Vendredi noir ». De nombreuses protestations et grèves perturbent la production pétrolière iranienne qui passe de 6 millions de barils jours à moins de 400 000 entre septembre 1978 et février 1979. L’effet sur les prix est cette fois très significatif, ils bondissent de 50 % sur le dernier trimestre de l’année 1978.

Les évènements s’accélèrent encore début 1979. Le chef de l’état, Muhammad Reza Pahlavi, est contraint de fuir le pays le 16 janvier, après trente-huit ans de règne. Les prix franchissent la barre des 20 dollars. Le retour de l’ayatollah Khomeiny, chef religieux de l’opposition réfugié en Irak puis en France, conduit à la proclamation de la République islamique d’Iran le 1er avril 1979.

Rôle clef de l’Opep

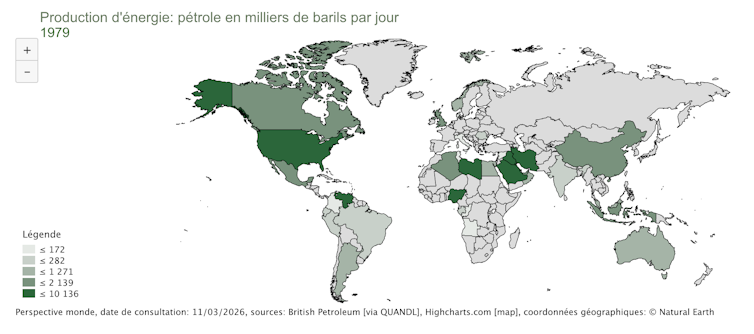

La production iranienne est paralysée et, dans le même temps, les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) usent de leur pouvoir de marché pour amplifier le mouvement de hausse. Le 28 juin 1979, après une longue réunion à Genève, les treize pays membres de l’organisation annoncent une hausse de plus de 20 % du prix du pétrole. Fin 1979, les prix dépassent les 40 dollars, soit un niveau extrêmement élevé. En effet, 40 dollars de 1979 avaient le même pouvoir d’achats en marchandises et services que 160 dollars aujourd’hui.

Université de Sherbrooke

Le choc de 1973 avait révélé à l’Opep sa capacité d’influence sur les cours mondiaux. Créée en 1960 à Bagdad à l’initiative de cinq pays – Arabie saoudite, Koweït, Venezuela, Irak et Iran –, l’organisation attire peu à peu de nouveaux pays : le Qatar en 1961, l’Algérie en 1969, Dubaï en 1973 et le Gabon en 1975. Elle organise et contrôle les prix en vue d’accroître ses gains – les pétrodollars – au milieu des années 1970.

À lire aussi :

Blocage du détroit d’Ormuz : le risque d’un choc industriel pour l’Europe ?

Hausse de l’inflation, baisse des marges des entreprises

En matière de conséquences macro-économiques, le choc de 1979 n’est pas l’exacte répétition de celui de 1973. La hausse des prix est moins forte (entre septembre 1973 et janvier 1974, les prix avaient été multipliés par quatre) et davantage étalée dans le temps, même si au départ le niveau des prix est beaucoup plus élevé.

Finance pour tous

Les mécanismes récessifs d’un choc pétrolier sont assez faciles à identifier. La hausse des prix de l’énergie peut se traduire par une hausse des prix de vente des entreprises et/ou une baisse de ses marges selon le degré de concurrence sur le marché mondial. Comme en 1974-75, la compression des marges des entreprises a freiné l’investissement des entreprises, la demande globale et au final l’activité. Entre 1974 et 1975, le taux de marge des sociétés non financières étaient passés de 29,6 % à 26,6 %, entre 1979 et 1980, il glisse de 26 à 25,3 % seulement.

En 1979, la flambée des prix a accéléré une inflation occidentale déjà forte (à deux chiffres pour beaucoup de pays) et contribué à une prise de conscience de ses dangers. En 1979, le taux d’inflation en France reste de 10,8 % puis 13,6 % en 1980.

Ronald Reagan et Margaret Thatcher

Il est délicat de quantifier l’influence du choc sur l’inflation et la croissance économique car à la même période et en réaction les États-Unis et le Royaume-Uni, bientôt suivis par les autres pays industriels, mettent en œuvre une politique monétaire de grande rigueur. Ce sont les années Ronald Reagan et Margaret Thatcher, élus respectivement le 20 janvier 1981 et le 4 mai 1979. Les pays les plus industrialisés accordent désormais la primauté à l’objectif de stabilité des prix. À long terme, cette stabilité est censée créer un environnement favorable au développement de l’activité économique.

Fin 1979, les États-Unis mettent en œuvre une politique monétaire très restrictive : les tarifications des prêts accordés aux entreprises atteignent 20 % à New York. L’investissement productif et la consommation sont freinés. La valeur du dollar augmente.

À lire aussi :

Pourquoi les frappes sur l’Iran nous rappellent qu’il est urgent d’abandonner le pétrole

Les années 1980-1982 sont marquées par un ralentissement du rythme de la croissance. Pour l’ensemble de l’OCDE, la croissance du PIB atteint 1,9 % en 1980, 1,9 % en 1981 et 0,4 % en 1982, alors qu’elle était supérieure à 4 % entre 1976 et 1979. Partout les taux de chômage grimpent. En France, il passe à 5 %. Bien entendu, ce ralentissement freine la demande de pétrole.

La Norvège et le Mexique, nouveaux producteurs de pétrole

À partir de fin 1981, l’Opep paraît perdre, peu à peu, le contrôle de la formation des prix. Jusqu’en 1985, seules les restrictions volontaires de production appliquées par l’Arabie saoudite parviennent à endiguer le reflux des cours. En 1986, la décision saoudienne de ne plus soutenir les cours en restreignant les quantités est à l’origine d’un contre-choc pétrolier. Les prix s’établissent autour de 10 dollars en 1986 et oscilleront autour de 15 dollars les années suivantes (contre près de 40 dollars en 1979).

Pour l’Europe, les effets sont amplifiés par la dépréciation du dollar à la suite des accords du Plaza en septembre 1985. Par exemple, en 1986, le dollar perd 18 % de sa valeur face au Deutsch Mark. Ce retournement de tendance résulte aussi de l’apparition de nouveaux producteurs en mer du Nord et en Amérique latine, et d’une stratégie d’économie d’énergie engagée en Europe. Au Mexique, les réserves prouvées de pétrole passent de 6,33 milliards de barils en 1975 à 72 milliards en septembre 1981. En Norvège, Johan Sverdrup est un gisement découvert en mer de Nord avec des réserves d’environ 2,7 milliards de barils équivalents pétrole.

La fin des chocs pétroliers ?

Depuis, on a parlé d’un nouveau choc pétrolier à l’été 2008, lorsque le prix du baril a dépassé les 150 dollars. Mais la hausse était cette fois-ci provoquée par une progression de la demande, en particulier de pays émergents dans un contexte de peak oil (on pensait que la production devait chuter du fait d’un épuisement imminent des gisements). Quelques semaines plus tard, la crise des subprimes a fortement réduit la demande et éloigné la menace.

Le marché du pétrole est coutumier des surprises et des contre-pieds en raison de ses caractéristiques en termes d’élasticités, de la complexité des mix énergétiques, des réactions de la demande et des pays exportateurs. Aujourd’hui l’ampleur du choc est tributaire de la durée et de l’intensité du conflit armé. Il peut s’estomper aussi vite qu’il est survenu en cas d’arrêt des opérations, avoir des conséquences récessives fortes s’il dure, car les économies européennes et asiatiques restent dépendantes des énergies fossiles. À ce jour, les pays exportateurs de pétrole gagnants seraient la Russie et les États-Unis.

La parenthèse politique et sociale ouverte en Iran en 1979 va-t-elle ou non se refermer avec un troisième choc pétrolier ?

![]()

Bertrand Blancheton ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Comment la révolution iranienne engendra le second choc pétrolier de 1979 – https://theconversation.com/comment-la-revolution-iranienne-engendra-le-second-choc-petrolier-de-1979-277681