Source: The Conversation – France in French (3) – By Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po

Donald Trump n’est pas le premier président des États-Unis à lancer de grands travaux à la Maison Blanche. Mais il existe une différence fondamentale entre les rénovations précédentes, dont les finalités étaient essentiellement fonctionnelles, et son projet d’immense salle de bal, reflet d’une vision très personnelle du décorum lié à la fonction présidentielle…

À l’orée de son second mandat présidentiel, Donald Trump a exprimé le souhait de doter la Maison Blanche d’un espace architectural inédit : une salle de bal destinée à accueillir des réceptions officielles, des dîners d’État et des événements diplomatiques de haute tenue.

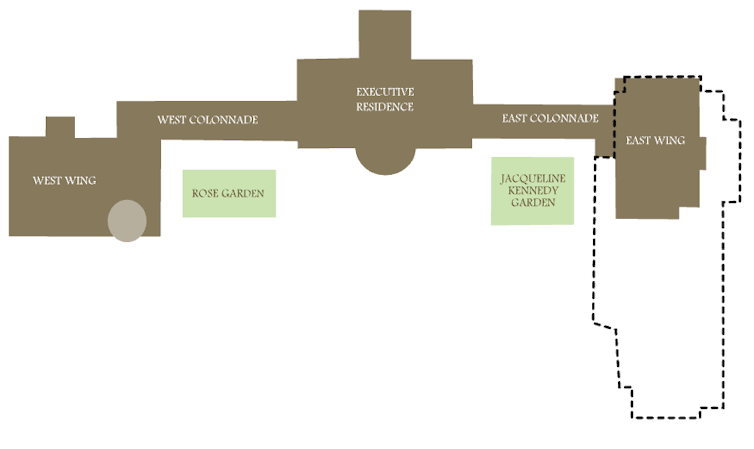

Ce projet s’inscrit dans une longue tradition de réaménagements présidentiels, mais en déplace sensiblement la finalité. Le dispositif envisagé consisterait en l’édification, à la place de l’East Wing (l’aile orientale du complexe de la Maison Blanche), en cours de destruction, d’un espace d’environ 8 500 mètres carrés, conçu dans un style néoclassique afin de ne pas rompre avec l’esthétique originelle du bâtiment pensé par James Hoban à la fin du XVIIIᵉ siècle.

Trump n’est pas le premier président des États-Unis à ordonner un aménagement d’envergure du célèbre bâtiment. Depuis son achèvement en 1800, la Maison Blanche n’a cessé d’être transformée pour répondre aux exigences politiques, technologiques ou symboliques du moment. Thomas Jefferson (1801-1809) fit construire les premières terrasses et agrandir le bâtiment, Ulysses S. Grant (1869-1877) introduisit des commodités modernes, Theodore Roosevelt (1901-1909) décida de séparer espaces domestiques et professionnels en créant la West Wing en 1902, Harry S. Truman (1945-1953) entreprit une rénovation structurelle majeure entre 1948 et 1952.

Les modifications successives ont toujours été envisagées comme des réponses à des nécessités fonctionnelles ou institutionnelles. Le projet de Trump se distingue donc des précédents, dans la mesure où il semble poursuivre une finalité de prestige plus qu’une finalité pratique ou structurelle. De fait, il s’inscrit avant tout dans une logique de monumentalisation personnelle.

Belbury/Wikipedia, CC BY-NC

Les coûts historiques des grandes rénovations présidentielles

Les transformations de la Maison Blanche ont toujours reflété, au-delà des nécessités matérielles, la conception que chaque président se fait de la fonction et du prestige de sa fonction.

La rénovation la plus célèbre reste celle conduite sous Harry S. Truman de 1948 à 1952. Après des décennies d’affaissement structurel, le bâtiment principal dut être intégralement vidé, ne conservant que les façades extérieures. Cette reconstruction, menée par l’architecte Lorenzo Winslow (1892-1976), coûta environ 5,7 millions de dollars à l’époque – soit près de 70 millions à 85 millions de dollars actuels (de 60,4 millions à 73,3 millions d’euros).

L’enjeu était avant tout sécuritaire et fonctionnel : il s’agissait de sauver le bâtiment, non d’en rehausser le prestige décoratif. Truman lui-même s’était installé à Blair House (la résidence des invités officiels du président des États-Unis lors de leur séjour à Washington) pendant les quatre années de travaux – une décision qui soulignait la dimension institutionnelle plutôt que personnelle du chantier.

Une décennie plus tard, Jacqueline Kennedy mena une autre forme de rénovation : esthétique, patrimoniale et culturelle. Dès son arrivée en 1961, la First Lady déplorait l’aspect hétéroclite et moderne du mobilier et entreprit une vaste campagne de restauration historique. Elle fit appel à des experts en art, des conservateurs et des mécènes privés pour redonner à la Maison Blanche le caractère d’un musée vivant de l’histoire nationale. Le budget total de cette opération fut d’environ 2 millions de dollars de l’époque (soit 21,5 millions de dollars actuels, ou près de 19 millions d’euros), dont une large part provenait de dons privés via la White House Historical Association, qu’elle fonda pour l’occasion. L’objectif était autant de préserver un patrimoine que de renforcer la sacralité culturelle du lieu.

Sous Barack Obama, plusieurs projets de modernisation furent également entrepris, notamment en matière de durabilité énergétique, de systèmes de communication et d’accessibilité. Ces travaux, moins visibles et donc moins médiatisés, ont coûté environ 4,5 millions de dollars (3,8 millions d’euros) par an entre 2010 et 2016.

Le projet de Donald Trump : un chantier somptuaire et symbolique

Dans ce contexte historique, le projet de salle de bal lancé par Donald Trump apparaît d’une nature tout à fait différente. En effet, le coût estimé pour cette nouvelle aile colossale s’élève à 200 millions de dollars (plus de 172 millions d’euros) initialement, puis 250 millions (215,8 millions d’euros), avant d’être réévalué à 300 millions de dollars (259 millions d’euros). En proportion, cette somme est entre trois et six fois supérieure à la reconstruction intégrale de Truman, et représente quatorze fois le coût du projet Kennedy.

Même si la justification officielle invoque un besoin d’espace et de représentation, la nature du projet révèle une approche profondément marquée par la culture du spectacle. À travers ce chantier, Trump semble poursuivre la logique esthétique et narrative qui caractérise son image publique : magnifier la puissance présidentielle par la monumentalité et le luxe, quitte à brouiller les frontières entre espace civique et personnel.

Ce projet a suscité des réactions contrastées au sein même de la sphère Trump, à commencer par son épouse. Melania Trump a en effet exprimé des réserves quant à la pertinence et au calendrier d’un tel chantier, estimant que celui-ci risquait d’alimenter une perception publique centrée sur le faste plutôt que sur la gouvernance.

Les opposants politiques de Donald Trump ont, pour leur part, dénoncé l’inutilité et le caractère narcissique d’un tel aménagement. Hillary Clinton a évoqué un projet « révélateur d’un président davantage occupé à mettre en scène son héritage qu’à gouverner le pays », position qui a rapidement été relayée par plusieurs figures du parti démocrate.

La portée symbolique des travaux

Au-delà des réactions immédiates, la portée symbolique d’un tel projet mérite une analyse approfondie, tant il touche à la fonction quasi rituelle de la Maison Blanche dans l’imaginaire politique états-unien. La construction d’une salle de bal conférerait à la résidence présidentielle une dimension plus monarchique que républicaine, en renforçant une théâtralisation du pouvoir que plusieurs chercheurs identifient comme un trait marquant de la présidence contemporaine. Cette scénographie du politique permettrait à Trump de faire de la Maison Blanche non seulement un lieu de décision, mais aussi un espace spectaculaire conçu pour magnifier la figure du président en tant qu’incarnation de la nation.

La salle de bal, pensée comme un espace d’apparat, fonctionnerait comme un décor destiné à mettre en scène la puissance et la grandeur, à la manière des salles d’apparat européennes, telles que Versailles ou Buckingham. Cette analogie souligne le déplacement symbolique qu’impliquerait une telle construction, en rapprochant la présidence états-unienne d’une forme de souveraineté cérémonielle.

D’ailleurs, dès le début de son second mandat, Donald Trump avait décidé de faire quelques travaux de rénovation. En janvier 2025, il s’attaque au Bureau ovale et commande des dorures massives (moulures, plafonds, cadres) et de nombreux objets dorés pour refléter son goût pour le luxe. Il impose une esthétique bling-bling dans un espace traditionnellement marqué par la sobriété.

En outre, la salle de bal constituerait un espace de sociabilité élitaire, réservé à une audience sélectionnée de dignitaires, de mécènes et d’alliés politiques, ce qui renforcerait la dimension exclusive de l’exercice du pouvoir. La portée symbolique d’un tel édifice dépasserait ainsi la seule question architecturale pour investir le champ du politique, du culturel et du mémoriel, en projetant dans l’espace bâti une conception du pouvoir centrée sur la magnificence, la visibilité permanente et la sacralisation de la figure présidentielle.

Trump et la postérité

Chaque président contribue, à sa manière, à l’inscription matérielle de la fonction dans le temps. Toutefois, la tentation d’assimiler Trump aux « bâtisseurs » de la présidence semble relever d’une construction narrative plus que d’une réalité fonctionnelle.

Là où Roosevelt, Truman ou même Kennedy cherchaient à adapter la résidence aux exigences de l’État moderne, Trump semble viser une empreinte mémorielle, visible et spectaculaire, dont la salle de bal serait le symbole. Une telle initiative interroge sur la conception trumpienne de la postérité, fondée non sur l’action politique durable, mais sur l’établissement d’un signe architectural destiné à survivre à son mandat.

![]()

Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Grands travaux et démesure : Trump réinvente la Maison Blanche – https://theconversation.com/grands-travaux-et-demesure-trump-reinvente-la-maison-blanche-269635