Source: The Conversation – France in French (3) – By Lucy E. Hyde, Lecturer, Anatomy, University of Bristol

La description anatomique du corps humain comprend de nombreux termes qui doivent leur nom au savant qui a découvert ou étudié pour la première fois cette partie du corps, ou encore à un personnage de la mythologie. Ces appellations dites éponymes sont à elles seules des « petits monuments » d’histoire de la médecine, mais elles véhiculent aussi des biais et ne facilitent pas toujours la compréhension. Certaines sont pittoresques quand d’autres font référence à des heures sombres du passé.

Nous nous promenons avec les noms d’inconnus gravés dans nos os, notre cerveau et nos organes.

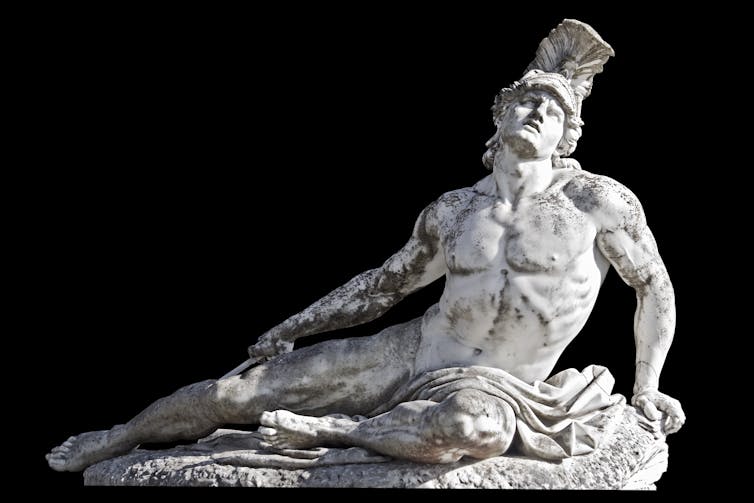

Certains de ces noms semblent mythiques. Le tendon d’Achille, le ligament situé à l’arrière de la cheville, rend hommage à un héros de la mythologie grecque tué par une flèche dans son point faible. La pomme d’Adam fait référence à une certaine pomme biblique.

Mais la plupart de ces noms ne sont pas des mythes. Ils appartiennent à des personnes réelles, pour la plupart des anatomistes Européens d’il y a plusieurs siècles, dont l’héritage perdure chaque fois que quelqu’un ouvre un manuel de médecine. Il s’agit de ce qu’on appelle l’éponymie, c’est-à-dire que ces structures anatomiques ont reçu le nom des personnes, par exemple, qui les ont découvertes plutôt qu’un nom inspiré ou issu de leur description physique ou fonctionnelle.

Prenons l’exemple des trompes de Fallope. Ces petits conduits (qui correspondent à un véritable organe, ndlr) situés entre les ovaires et l’utérus ont été décrits en 1561 par Gabriele Falloppio, un anatomiste italien fasciné par les tubes, qui a également donné son nom au canal de Fallope dans l’oreille.

commons.wikimedia.org/w/index.php ?curid=1724751

Ou encore l’aire de Broca, du nom de Paul Broca, médecin français du XIXᵉ siècle qui a établi un lien entre une région du lobe frontal gauche et la production de la parole. Si vous avez déjà étudié la psychologie ou connu quelqu’un qui a été victime d’un accident vasculaire cérébral, vous en avez probablement entendu parler de cette région du cerveau.

Il y a aussi la trompe d’Eustache, ce petit conduit relié aux voies respiratoires (mais qui fait néanmoins partie du système auditif, ndlr) et qui s’ouvre lorsque vous bâillez dans un avion. Elle doit son nom à Bartolomeo Eustachi, médecin du pape au XVIe siècle. Ces hommes ont tous laissé leur empreinte sur le langage anatomique.

Si nous avons conservé ces noms pendant des siècles, c’est parce que cela ne renvoient pas qu’à des anecdotes médicales. Ils font partie intégrante de la culture anatomique. Des générations d’étudiants ont répétés ces noms dans les amphithéâtres et les ont griffonnés dans leurs carnets. Les chirurgiens les mentionnent au milieu d’une opération comme s’ils parlaient de vieux amis.

Ils sont courts, percutants et familiers. « Aire de Broca » se prononce en deux secondes. Son équivalent descriptif, « partie antérieure et postérieure du gyrus frontal inférieur », ressemble davantage à une incantation. Dans les environnements cliniques très actifs, la concision l’emporte souvent.

Ces appellations sont également associées à des histoires, ce qui les rend plus faciles à mémoriser. Les étudiants se souviennent de Falloppio parce que son nom ressemble à celui d’un luthiste de la Renaissance. Ils se souviennent d’Achille parce qu’ils savent où diriger leur flèche. Dans un domaine où les termes latins sont si nombreux et si difficiles à retenir, une histoire devient un repère utile.

Panos Karas/Shutterstock

Il y a aussi le poids de la tradition. Le langage médical s’appuie sur des siècles de recherche. Pour beaucoup, supprimer ces noms reviendrait à effacer l’histoire elle-même.

La face sombre de la nomenclature anatomique

Mais ces aspects mnémotechniques cachent un côté plus sombre. Malgré leur charme historique, les noms éponymes manquent souvent leur objectif principal. Ils indiquent rarement la nature ou la fonction de l’élément anatomique qu’ils désignent. Le terme « trompe de Fallope », par exemple, ne donne aucune indication sur son rôle ou son emplacement. Alors que quand on dit « trompe utérine » ou « tube utérin », c’est bien plus clair.

Les noms ou expressions éponymes reflètent également une vision étroite de l’histoire. La plupart ont vu le jour pendant la Renaissance européenne, une époque où les « découvertes » anatomiques consistaient souvent à s’approprier des connaissances qui existaient déjà ailleurs. Les personnes célébrées à travers ces expressions sont donc majoritairement des hommes blancs européens. Les contributions des femmes, des savants non européens et des systèmes de connaissances autochtones sont presque invisibles dans ce langage.

Cette pratique cache parfois une vérité vraiment dérangeante : le « syndrome de Reiter », par exemple, a été nommé d’après Hans Reiter, médecin nazi qui a mené des expériences particulièrement brutales sur des prisonniers du camp de concentration de Buchenwald (Allemagne). Aujourd’hui, la communauté médicale utilise le terme neutre « arthrite réactionnelle » afin de ne plus valoriser Reiter.

Chaque nom éponyme est comparable à un petit monument. Certains sont pittoresques et inoffensifs, d’autres ne méritent pas que nous les entretenions.

Les noms descriptifs, eux, sont simplement logiques. Ils sont clairs, universels et utiles. Avec ces noms, nul besoin de mémoriser qui a découvert quoi, seulement où cela se trouve dans le corps et quelle en est la fonction.

Si vous entendez parler de « muqueuse nasale », vous savez immédiatement qu’elle se trouve dans le nez. Mais demandez à quelqu’un de localiser la « membrane de Schneider », et vous obtiendrez probablement un regard perplexe.

Les termes descriptifs sont plus faciles à traduire, à normaliser et à rechercher. Ils rendent l’anatomie plus accessible aux apprenants, aux cliniciens et au grand public. Plus important encore, ils ne glorifient personne.

Que faire alors des anciens noms ?

Un mouvement croissant vise à supprimer progressivement les éponymes, ou du moins à les utiliser parallèlement à des termes descriptifs. La Fédération internationale des associations d’anatomistes (IFAA) encourage l’utilisation de termes descriptifs dans l’enseignement et la rédaction d’articles scientifiques, les éponymes étant placés entre parenthèses.

Cela ne signifie pas que nous devrions brûler les livres d’histoire. Il s’agit simplement d’ajouter du contexte. Rien n’empêche d’enseigner l’histoire de Paul Broca tout en reconnaissant les préjugés inhérents aux traditions de dénomination. On peut aussi apprendre qui était Hans Reiter sans associer son nom à une maladie.

Cette double approche nous permet de préserver l’histoire sans la laisser dicter l’avenir. Elle rend l’anatomie plus claire, plus juste et plus honnête.

Le langage de l’anatomie n’est pas seulement un jargon académique. C’est une carte du pouvoir, de la mémoire et de l’héritage inscrits dans notre chair. Chaque fois qu’un médecin prononce le mot « trompe d’Eustache », il fait écho au XVIe siècle. Chaque fois qu’un étudiant apprend le mot « trompe utérine », il aspire à la clarté et à l’inclusion.

Peut-être que l’avenir de l’anatomie ne consiste pas à effacer les anciens noms. Il s’agit plutôt de comprendre les histoires qu’ils véhiculent et de décider quels sont ceux qui méritent d’être conservés.

![]()

Lucy E. Hyde ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Du tendon d’Achille aux trompes de Fallope : quand la nomenclature anatomique cache des histoires de pouvoir et d’exclusion – https://theconversation.com/du-tendon-dachille-aux-trompes-de-fallope-quand-la-nomenclature-anatomique-cache-des-histoires-de-pouvoir-et-dexclusion-268946