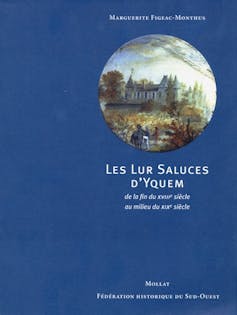

Source: The Conversation – France (in French) – By Gérard Hirigoyen, Professeur émérite Sciences de Gestion, Université de Bordeaux

Famille d’ancienne noblesse originaire de Guyenne, dans le sud-ouest de la France, les Lur Saluces sont indissociables d’un grand vin bordelais : le sauternes. Une famille autant attachée au maintien de ses traditions qu’à son intégration dans l’économie capitaliste avec les forges d’Uza, dans les Landes.

La famille de Lur s’établit au Xe siècle en Limousin. Au XVe siècle, Bertrand de Lur a deux fils. L’aîné Bertrand II, seigneur de Longa, conserve ses terres en Périgord et sa branche s’éteint au siècle suivant. Le cadet Pierre s’établit en Guyenne par son mariage à Riperas, avec Isabeau de Montferrand, vicomtesse d’Uza et baronne de Fargues. Le château de Fargues, édifié en 1306 par le cardinal Raymond Guilhem de Fargues, neveu du pape Clément V et la vicomté d’Uza entrent ainsi dans la famille.

En 1785, Louis-Amédée de Lur Saluces épouse Françoise-Joséphine de Sauvage, descendante de parlementaires bordelais, âgée de seize ans et demi, orpheline et dame d’Yquem. Elle devient comtesse de Lur Saluces et apporte en dot le fameux domaine qui allait devenir un des plus sûrs fondements de leur fortune au XIXe siècle.

Françoise-Joséphine, femme entrepreneure du XIXᵉ siècle

Wikimedia

Si les qualités du vin d’Yquem sont reconnues depuis le milieu du XVIIe siècle, les Lur Saluces contribuent, grâce à leurs relations, à sa commercialisation après 1785. Très vite, le couple Louis-Amédée et Françoise-Joséphine s’emploie à donner à Yquem une reconnaissance à la hauteur de son potentiel.

Veuve à vingt ans, Françoise-Joséphine reprend seule la direction du domaine à la veille de la Révolution. Avec détermination, elle impose une gestion rigoureuse et visionnaire : sélection draconienne des raisins, avènement de la vendange par tries successives, perfectionnement des méthodes de vinification, innovation dans l’élevage.

En 1826, elle fait construire un chai à Yquem, ainsi qu’une tonnellerie, et réussit le lancement des premières bouteilles étiquetées avec liseré vieil or et, désormais iconique, couronne à sept pics. Cette gestion avisée permit de quadrupler les vignobles, non en superficie mais en valeur. Françoise-Joséphine se révèle, comme l’écrit Christel de Lassus, « une véritable femme entrepreneure du XIXe siècle ».

À lire aussi :

Joséphine d’Yquem : femme entrepreneure du XIXᵉ siècle à l’origine d’un vin de légende

Vers 1850, les Lur Saluces dominent un véritable empire viticole en Gironde

– plus de 700 hectares en Sauternais avec les châteaux d’Yquem, Fihlot, Coutet et Malle et environ 200 hectares en Saint-Emilionnais.

Forges d’acier d’Uza

L’activité économique des Lur Saluces ne se limite pas au seul domaine viticole. Dans leur domaine d’Uza, ils installent les premières forges dès 1759, et contribuent au désenclavement économique du Marensin et du pays de Born. En 1760, le jeune comte Claude Henri Hercule Joseph de Lur Saluces et sa sœur Marie Anne Henriette, épouse du comte de Rostaing, établissent au pied du château d’Uza une entreprise de forges industrielles, succédant à une ancienne activité de forge artisanale.

Wikimediacommons

Les forges sont longtemps prospères, grâce notamment aux contrats passés avec les fournisseurs de l’Armée royale pour la fourniture de boulets, et avec la Compagnie du Midi pour la réalisation de pièces pour le chemin de fer. Elles périclitent progressivement suite à l’ouverture en 1881 des Forges de l’Adour sises à Tarnos qui exercent une concurrence préjudiciable. Leur fermeture définitive a lieu en 1981.

Nouvelle identité nobiliaire

Au début du XVIIIe siècle, les Lur Saluces sont une très grande famille, liée aux Penthièvre, un des lignages les plus prestigieux de France et une des trois plus grandes fortunes du royaume. Ils symbolisent une noblesse typiquement bordelaise, du fait de leur enracinement séculaire, en terre bordelaise certes, mais aussi dans le sud de la Grande Lande. À la fin de l’Ancien Régime, leur appartenance à l’épée et leur ancienneté, en font toutefois un cas un peu à part, dans la noblesse bordelaise, majoritairement de robe et récente.

Après cette date, ils se replient dans leurs domaines, où ils consacrent l’essentiel de leur activité. Les repères de l’Ancien Régime ayant été perdus, il leur faut en trouver de nouveaux. La famille est attirée à la fois par la nouveauté de la ville et par la tranquillité de l’enracinement rural. Elle remet ses châteaux au goût du jour, au XVIIIe puis au XIXe siècle, pour exprimer son attachement à la monarchie légitimiste. À partir de la Restauration, les signes de distinction passent d’un luxe d’ostentation, dont la symbolique a perdu de sa consistance, vers un certain confort qui est désormais une marque de reconnaissance d’une élite.

Premier cru supérieur de Bordeaux

Au XIXe siècle, les rendements viticoles passent progressivement de 40 à 10 quintaux à l’hectare, d’où un accroissement exceptionnel de la qualité. Cette évolution aboutit à la naissance des vins de Sauternes. Romain-Bertrand de Lur Saluces fait entrer Yquem dans l’histoire du classement de 1855, en tant que seul Premier cru supérieur. Au XXe siècle, le comte Alexandre de Lur Saluces en est l’ultime héritier, dirigeant du domaine de 1968 à 2004 avec la même rigueur. Il met en œuvre sa vision stratégique originale depuis 1970 dans des conditions difficiles de mauvaises récoltes successives.

Il privilégie la qualité de la vendange et du vin en s’affranchissant des contraintes climatiques (entraînant de faibles récoltes, voire le refus de toute vendange comme en 1972,1974 et 1992) et des conséquences financières de trésorerie. En ne conservant que des vins de qualité exceptionnelle, vendus en bouteille près de quatre ans après la récolte des grains de raisin, il construit une image fiable du Château d’Yquem et gagne durablement la confiance d’une élite de connaisseurs et d’amateurs.

Vente des parts à LVMH

Wikimedia

Une dissension familiale apparaît au grand jour en novembre 1996 lorsque certains membres de la famille annoncent avoir vendu leurs parts du château d’Yquem à Bernard Arnault, le président-directeur général du groupe LVMH. Après deux ans de bataille juridique, Alexandre de Lur Saluces cède. Il accepte non seulement la cession de parts faites par 45 membres de sa famille, dont son frère aîné Eugène, mais il vend au groupe LVMH, les 10 % qu’il détient avec son fils Bertrand. Au fond, la multiplication des actionnaires familiaux bouscule l’unité séculaire et provoque l’arrivée de LVMH.

Pour Bertrand Hainguerlot, un des actionnaires vendeurs des parts sociales, la cession s’explique essentiellement pour des raisons fiscales liées aux droits de succession. Depuis 1957, une société civile immobilière possède le vignoble et le stock de vins en barriques. En 1992, afin de préparer la succession familiale, est créée une société en commandite par actions, qui gère l’exploitation, c’est-à-dire, le vignoble et la vinification. Les commanditaires sont les actionnaires familiaux et l’unique commandité Alexandre de Lur Saluces. Ce dernier reste dirigeant du château d’Yquem.

« Le nom de Lur Saluces figure sur l’étiquette, laisser un Lur Saluces à la tête du domaine, c’est assurer la pérennité », rappelle Alain Raynaud, président de l’Union des grands crus de Bordeaux.

Valeurs émotionnelles

Pour Alexandre de Lur Saluces, la valeur financière de cession très élevée, n’a pas compensé pour autant la perte de sa valeur émotionnelle : conservation des valeurs familiales, perpétuation de la dynastie, etc. Pour les autres actionnaires familiaux ayant obtenu 600 millions de francs (soit plus de 71 millions d’euros) sur le prix d’acquisition, il n’y a ni regret financier ni regret émotionnel.

À défaut de la terre, Alexandre de Lur Saluces transmettra la « morale d’Yquem », racontée pour la postérité dans un ouvrage. Le seigneur d’Yquem, devenu prince de Fargues, se consacre alors à recréer au château de Fargues, fief de la famille, un très grand sauternes. Il s’éteint le 24 juillet 2023.

Ce n’est pas la fin de l’histoire… mais l’histoire en marche. Après avoir passé plusieurs années à l’étranger, Philippe de Lur Saluces, représentant de la 16e génération, est revenu en 2014, aux côtés de son père. Il prend sa suite avec la volonté d’ouvrir de nouvelles perspectives pour Fargues.

![]()

Gérard Hirigoyen ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. La dynastie familiale des Lur Saluces aux origines du château d’Yquem – https://theconversation.com/la-dynastie-familiale-des-lur-saluces-aux-origines-du-chateau-dyquem-267121