Source: The Conversation – France (in French) – By Pierre Fleckinger, Professeur d’économie, chercheur associé à Paris School of Economics, titulaire de la chaire etilab, Mines Paris – PSL

Pourquoi certaines régions, comme l’Île-de-France, continuent-elles à concentrer richesses et habitants, tandis que d’autres peinent à se développer ? La clé se trouve dans le cercle vertueux – ou vicieux – de la densité. Le prix de l’immobilier joue un rôle non négligeable dans cette problématique stratégique à l’heure d’une éventuelle ré-industrialisation.

La question du développement économique des territoires est avant tout une histoire de poule et d’œuf. Comme la poule est issue de l’œuf qu’a pondu… une poule, un territoire a besoin de travailleurs pour prospérer… mais ces mêmes travailleurs ne s’y installent que si le territoire est suffisamment attractif. Ainsi, un territoire dense offre de meilleures perspectives professionnelles mais aussi des commodités recherchées, comme des écoles, des hôpitaux, des théâtres, des transports ou encore des services publics… Autant de raisons pour les travailleurs de préférer les régions plus développées.

Nous avons étudié cette dynamique à travers une question précise : comment font les entreprises situées dans des territoires peu denses pour attirer malgré tout des talents ? Une réponse pzut être trouvée du côté de la théorie économique des « différences compensatrices », qui explique les écarts de salaires en fonction des professions et de l’hétérogénéité des territoires.

Quand la réalité dément la théorie…

Selon cette théorie des différences compensatrices, les écarts de salaires s’expliquent à la fois par les compétences des individus et par les conditions de travail – qui incluent la qualité de vie. Plus les conditions proposées sont difficiles, plus le salaire doit être élevé pour attirer des travailleurs. Dit autrement, imaginons deux individus possédant des compétences équivalentes, si l’un des deux vit dans une zone moins dense que l’autre, offrant moins de commodités, alors il devrait logiquement être mieux payé (pour compenser cet écart).

À lire aussi :

« Réindustrialiser ne fera pas revenir à la situation des années 1980 »

Or, les données racontent une tout autre histoire. Au contraire, comme on l’observe dans le tableau 1 ci-dessous, les salaires moyens bruts horaires diminuent avec la densité. Pour les cadres, par exemple, ils passent de 43 euros dans les zones les plus denses à 35 euros dans les zones les moins denses – soit une différence de plus de 23 %.

Le prix de la densité

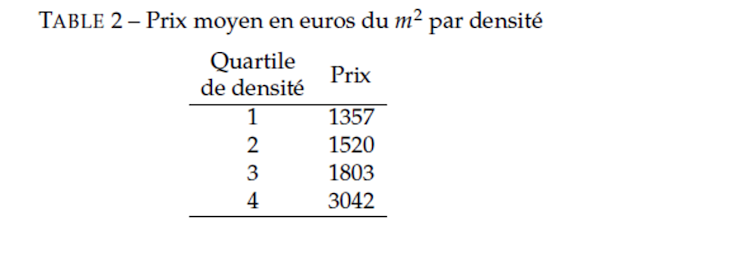

Mais ce constat est incomplet. Car les avantages liés à la densité ont un prix : logements plus chers, congestion urbaine, coût de la vie plus élevé… Les prix des logements, en particulier, comme l’illustre le tableau 2, passent de 1 357 euros par m2 dans les zones les moins denses à 3 042 euros par m2 dans les zones les plus denses, soit un rapport de plus de 1 pour 2 entre le premier et le dernier quartile.

Fourni par l’auteur

Deux intuitions émergent de ces chiffres :

Le pouvoir d’achat immobilier constitue un facteur clé de compensation pour les ménages vivant dans des zones peu denses, car le logement représente une part importante du budget (environ 20 % en 2017) [Insee, Revenus et patrimoine des ménages, 2021] et son prix varie fortement selon la densité locale.

De plus, la baisse des prix immobiliers tend à jouer un rôle de compensation lorsque les autres avantages liés à la densité (prix à la consommation, qualité de vie, accès aux services, etc.) s’amenuisent. Cette compensation est donc plus marquée dans les zones les moins denses et pour les personnes qui valorisent particulièrement les bénéfices de la densité urbaine.

En somme, ce n’est pas tant le salaire en valeur absolue qui compense la faible densité, mais bien le niveau de vie relatif, que nous pouvons mesurer par le rapport entre revenu et prix de l’immobilier.

Moins dense mais meilleur niveau de vie

Comment vérifier que vivre dans une zone moins dense se traduise vraiment par un gain de niveau de vie, surtout pour les plus qualifiés ? Pour répondre à cette question, il faut comparer non plus seulement les salaires, mais le rapport entre revenu et coût de la vie – que nous avons estimé en intégrant le prix de l’immobilier.

C’est un exercice difficile, car de nombreux facteurs entrent en jeu : compétences individuelles (âge, diplôme, genre), caractéristiques du marché du travail (offre et demande d’emplois, organisation des entreprises, exportations, automatisation), et enfin éléments territoriaux (densité, infrastructures, effets d’agglomération). Si l’on ne prend pas systématiquement en compte ces variables, on risque de confondre l’effet réel de la densité avec d’autres déterminants.

Pour dépasser cet obstacle, nous avons mobilisé un volume de données considérable : l’ensemble des contrats de travail signés dans l’industrie manufacturière en 2019, enrichi de données d’entreprises et d’indicateurs locaux. Cette richesse statistique nous a permis d’isoler au mieux l’effet propre de la densité, en comparant des profils similaires à travers des territoires de différentes densités.

Un salaire qui progresse comme le prix de l’immobilier

Les résultats sont clairs. Plus la densité augmente, plus le salaire brut nominal progresse… mais le pouvoir d’achat immobilier recule. Une hausse de 1 % de la densité accroît de 0,15 % le temps de travail nécessaire pour acheter un mètre carré de logement. Autrement dit, les salaires montent avec la densité, mais pas assez pour compenser l’explosion des prix immobiliers.

Cet effet touche particulièrement les cadres. Ce sont eux qui voient le plus leurs salaires progresser dans les zones denses… mais ce sont aussi ceux qui perdent le plus en pouvoir d’achat immobilier. En choisissant de s’installer dans une zone moins dense, ils acceptent un sacrifice salarial, mais bénéficient d’un gain considérable sur le logement.

Pourquoi cette « prime » est-elle plus forte pour les cadres ? Dans une optique de différences compensatrices, notre résultat indique que les cadres sont les plus sensibles aux avantages liés à la densité, puisqu’ils sont prêts pour en bénéficier à perdre relativement plus en pouvoir d’achat immobilier.

Un enjeu de politique publique

Nos résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence. Plusieurs éléments méritent d’être approfondis :

Le niveau de formation des travailleurs : faute de données sur le niveau de formation, il est possible que les différences observées reflètent en partie une disparité de profils entre zones denses et moins denses. Si l’on pouvait isoler mieux l’effet de cette variable, la prime identifiée serait probablement encore plus marquée.

La dimension familiale : les décisions de mobilité se prennent rarement seul. L’attractivité d’un territoire dépend aussi des emplois pour le conjoint, des écoles pour les enfants, ou encore des infrastructures de santé.

L’évolution au cours de la vie : les priorités changent avec l’âge. La proximité d’un lycée importe peu sans enfants adolescents, tandis que l’accès aux soins devient crucial en vieillissant.

L’effet du Covid et du télétravail : les données mobilisées datent de 2019. Or, la crise sanitaire a modifié l’arbitrage entre grands centres et territoires moins denses, en donnant un nouvel élan au travail à distance.

Ceci étant rappelé, les zones moins denses sont des candidates naturelles à l’effort de réindustrialisation, ne serait-ce que pour des raisons foncières évidentes. Y attirer des travailleurs qualifiés est un enjeu de taille pour les entreprises. La politique publique se doit d’intégrer ces considérations d’attractivité de l’emploi selon la densité, tandis que les entreprises peuvent trouver un équilibre en s’y installant et bénéficiant du coût de la vie moins cher, à condition que les commodités et l’infrastructure ne soient pas dissuasives.

L’écart grandissant sur ce plan entre zones (très) denses et zones moins denses risque de priver durablement des espaces ayant pourtant un important potentiel de (re)développement industriel. Pour résoudre le problème de la poule et de l’œuf et enclencher des cercles vertueux, seule une coordination de la puissance publique et des entreprises au niveau local pourra permettre une réindustrialisation pérenne, qui bénéficiera aux employés, aux entreprises et aux territoires.

![]()

Antoine Prevet est directeur executif de l’etilab financé notamment par la Région Île-de-France, Crédit Agricole Île-de-France, Forvis Mazars ainsi que des ETI partenaires : Réseau DEF, Septodont, ETPO, SOCOTEC, Diot-Siaci, Acorus, Henner, Ceva, Prova, E’nergys et Hopscotch.

Pierre Fleckinger ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Combien l’employeur doit-il payer pour attirer des cadres en dehors des zones urbaines ? – https://theconversation.com/combien-lemployeur-doit-il-payer-pour-attirer-des-cadres-en-dehors-des-zones-urbaines-264389