Source: The Conversation – France in French (3) – By María Teresa Tejedor Junco, Catedrática de Microbiología, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Nous associons les virus à des maladies infectieuses. Mais des recherches sont menées pour, à terme, utiliser des virus modifiés contre des cancers ou pour recourir à des virus bactériophages contre des infections résistantes aux bactéries.

Nous ne devons pas analyser la nature d’un point de vue anthropocentrique. De plus, dans de nombreuses occasions, nous ne disposons pas des connaissances suffisantes pour évaluer le rôle que jouent certains éléments (vivants ou inanimés) dans un écosystème donné.

Mais il est certain que les virus ont « mauvaise réputation ». En général, lorsque nous pensons aux microorganismes, la première chose qui nous vient à l’esprit, ce sont les maladies. Puis, petit à petit, nous nous souvenons d’aspects bénéfiques. Par exemple, la production d’antibiotiques (certaines moisissures et bactéries), des aliments comme le yaourt (bactéries) ou des boissons comme la bière (levures).

Et les virus, à quoi servent-ils ? On pourrait penser qu’ils ne servent qu’à causer des maladies… Ou alors, pas seulement ? Avons-nous des virus dans notre organisme même quand nous ne sommes pas malades ?

À lire aussi :

Les virus, ces messagers invisibles de la conversation du vivant

Impossible de résumer dans un seul article tout ce que les virus apportent à notre existence. Mais nous pouvons passer en revue quelques exemples.

Traitement de cancers et d’autres pathologies

Wikimedia, CC BY

Le rétinoblastome est un type de cancer de l’œil qui touche principalement les enfants. Il peut entraîner la cécité et, s’il ne répond pas au traitement, il faut alors retirer les yeux pour éviter qu’il ne se propage à l’ensemble du corps.

Un adénovirus génétiquement modifié a été utilisé avec succès pour traiter cette maladie. Il attaque et élimine les cellules cancéreuses sans affecter les cellules saines.

Il existe également des essais visant à utiliser des virus modifiés dans le traitement d’autres types de tumeurs : mélanomes, glioblastomes. Et même pour traiter le cancer du col de l’utérus, causé par un autre virus.

Parmi les maladies chroniques, l’utilisation de bactériophages (virus qui attaquent les bactéries) est à l’étude pour le traitement de la mucoviscidose et de la colite ulcéreuse.

Quelques études montrent que les personnes en bonne santé ont une composition en phages dans leur intestin différente de celle des personnes atteintes de colite ulcéreuse (appelée également rectocolite hémorragique, ndlr) ou de la maladie de Crohn, deux troubles intestinaux graves.

Cela pourrait également être lié à l’efficacité de la transplantation fécale. Chez la souris, la présence d’un virus entérique semble compenser la fonction bénéfique du microbiome intestinal.

Il existe même un virus, appelé GBV-C, qui contribue à améliorer le pronostic des malades atteints du sida. Les personnes porteuses de ce virus, apparenté à celui de l’hépatite mais qui ne provoque aucune maladie, ne sont pas à l’abri du sida. Cependant, elles présentent moins de symptômes et la mortalité dans ce groupe est plus faible.

Une alternative aux antibiotiques pour traiter les infections

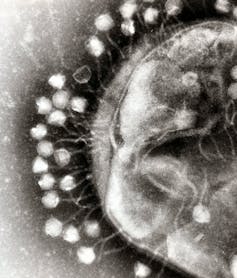

Dr Graham Beards/Wikimedia, CC BY-SA

La phagothérapie consiste à utiliser des bactériophages pour traiter des infections graves. Elle constitue une alternative à l’utilisation d’antibiotiques, en particulier dans le cas d’infections où les bactéries sont résistantes à la plupart des antibiotiques disponibles.

Ces virus sont très spécifiques. Ils peuvent attaquer les bactéries pathogènes sans avoir aucun effet sur notre microbiome « bénéfique ».

En 1919, D’Herelle avait déjà recours à des phages pour traiter les infections. Actuellement, il s’agit d’un type de traitement très contrôlé, qui n’est utilisé que dans les cas d’infections très graves et lorsqu’il n’existe aucune autre option.

D’autre part, les phages pourraient constituer une alternative à l’utilisation d’antibiotiques, ce qui réduirait ainsi la pression sélective et l’apparition de résistances.

Contribuer à la sécurité alimentaire

Plusieurs entreprises travaillent au développement de « cocktails de phages » destinés à être administrés aux animaux d’élevage. Efficaces contre les bactéries pathogènes les plus courantes chez chaque espèce, ils améliorent la santé des animaux. Ils contribuent également à réduire le recours aux antibiotiques.

Les industries alimentaires sont particulièrement intéressées par l’utilisation des phages contre les principales bactéries pathogènes d’origine alimentaire. Ils pourraient même être utilisés pour désinfecter les installations de production.

Leur utilisation est également proposée pour lutter contre les microorganismes qui altèrent les aliments.

Les virus comme bioinsecticides

J. R. Adams/Wikimedia

Les insecticides chimiques présentent plusieurs inconvénients. D’une part, ils génèrent des résistances. D’autre part, ils peuvent affecter des espèces d’insectes utiles et être toxiques pour l’être humain et d’autres vertébrés.

Les baculovirus présentent le grand avantage d’être hautement spécifiques à certaines espèces d’insectes. Ils ne sont pas pathogènes pour les plantes ni pour les vertébrés. De plus, ils n’affectent pas les autres espèces d’insectes.

Ils forment une capsule protéique qui les protège de l’environnement. Ils infectent les cellules de l’intestin moyen de l’organisme parasite et passent directement dans l’hémolymphe, ce qui provoque la mort de l’insecte responsable du ravage.

Fabriquer des vaccins

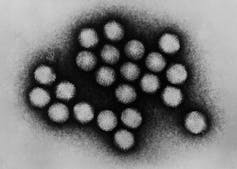

CDC/Dr William Gary Jr./Wikimedia

Outre leur utilisation comme bioinsecticides, les baculovirus sont également utilisés pour fabriquer des vaccins (à usages vétérinaires, ndlr). Pour ce faire, le gène d’intérêt est introduit dans le virus, puis l’insecte est infecté, ce qui le transforme en une petite « bio-usine » qui produit les protéines d’intérêt.

Certains vaccins mis au point contre le SARS-CoV-2 utilisent des adénovirus (les vaccins AstraZeneca et Janssen, notamment, reposent sur cette technologie mais il ne s’agit pas des vaccins recommandés aujourd’hui par le ministère de la santé français contre le Covid-19, ndlr). Des adenovirus ont également été utilisés pour fabriquer un vaccin contre Ebola.

Un vaccin polyvalent contre la grippe aviaire et la maladie de Newcastle a été créé à partir d’un virus recombinant.

Virus marins

On estime qu’il existe entre 1028 et 1030 virus dans les océans. Ils constituent des éléments clés des écosystèmes marins. Ils peuvent infecter les animaux, les algues et les plantes marines ou d’autres microorganismes.

La grande majorité de ces virus sont des bactériophages. Certains auteurs ont calculé que les virus libèrent 145 gigatonnes de carbone par an dans les océans tropicaux et subtropicaux. Ils constituent donc un élément fondamental du cycle du carbone dans les écosystèmes.

De plus, ils sont responsables du transfert horizontal de gènes dans les océans.

D’autres bénéfices des virus

En 2017, une thérapie génique à base d’adénovirus a été approuvée aux États-Unis pour traiter une maladie héréditaire rare causant la cécité.

Les patients présentent une mutation au niveau des deux copies d’un gène. Cela les empêche de synthétiser une enzyme essentielle au développement normal de l’œil. À l’aide d’un adénovirus modifié, une copie normale du gène est ajoutée directement dans la rétine. Une seule injection suffit pour leur redonner la vue.

Les virus en général, et pas seulement les virus marins, sont de grands générateurs de diversité génétique. Ils ont généralement un taux de mutation élevé, ont tendance à se mélanger entre eux et peuvent s’intégrer (et se désintégrer) dans le génome de leur hôte.

Ils confèrent aux bactéries la capacité de résister à certains antibiotiques ou de produire des toxines, ce qui est bon pour elles, mais pas pour nous. Il existe également des virus insérés dans le génome des vertébrés, y compris des humains. Ils semblent être impliqués dans la régulation génétique et peuvent contribuer à l’apparition de nouvelles fonctions.

Le plus surprenant chez les virus est peut-être leur rôle dans le développement de la vie humaine. Le génome humain contient 8 % d’ADN viral. Il s’agit de restes de rétrovirus qui se sont insérés dans notre ADN au cours de l’histoire de l’humanité. Jusqu’à récemment, on les considérait comme de l’« ADN poubelle ». Cependant, plusieurs études ont démontré leur importance.

Cet ADN viral code une protéine, la syncytine, qui est essentielle à la formation du placenta, l’organe qui permet l’échange de substances entre le sang de la mère et celui du fœtus.

Il existe de nombreux autres aspects dans lesquels les virus contribuent à améliorer notre existence. N’oublions pas que seul un faible pourcentage d’entre eux peut l’aggraver… mais de manière drastique.

![]()

María Teresa Tejedor Junco ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Demain, des virus au service de la médecine pour traiter des cancers, comme alternatives aux antibiotiques notamment – https://theconversation.com/demain-des-virus-au-service-de-la-medecine-pour-traiter-des-cancers-comme-alternatives-aux-antibiotiques-notamment-264527