Source: The Conversation – in French – By Jean-Loup Amselle, Anthropologue et ethnologue, directeur d’études émérite à l’EHESS, chercheur à l’Institut des mondes africains (IRD-CNRS-Panthéon Sorbonne-Aix-Marseille-EHESS-EPHE), Institut de recherche pour le développement (IRD)

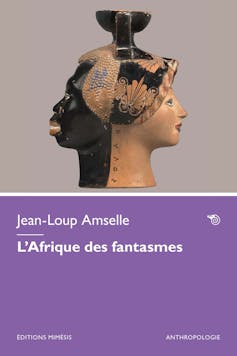

Dans l’Afrique des fantasmes, qui vient de paraître aux éditions Mimésis, l’anthropologue Jean-Loup Amselle souligne qu’il est temps que les deux continents sortent de leurs visions réciproques, figées et caricaturales. Car, pour réinventer leur relation, l’Afrique et l’Occident doivent d’abord apprendre à se voir autrement. Extraits.

Les rapports entre l’Afrique et l’Occident sont pris dans une relation de nature libidinale qu’il convient de trancher. Et pour ce faire, il faut remonter à la façon dont se sont constituées ces deux parties du monde et comprendre comment cette séparation a débouché sur des enjeux de savoir et de pouvoir.

Ce n’est pas un hasard si les deux ouvrages les plus importants traitant de cette question, l’Orientalisme d’Edward Said et l’Invention de l’Afrique de Valentin Y. Mudimbe, s’appuient tous deux sur la pensée de Michel Foucault.

L’orientalisation du Maghreb et du Machrek, c’est-à-dire la constitution de ces entités en tant que telles, de même que l’ethnicisation de l’Afrique noire conçue comme une réalité à part, ont débouché sur un effet en retour, à savoir la constitution de l’Occident en tant que singularité autonome.

C’est pourquoi, si les Occidentaux vivent dans un rêve africain, les Africains vivent symétriquement dans un rêve occidental, ce que je nommerai la « toubabisation » ou, pour faire référence à l’Afrique centrale, la « mundelisation » de l’Occident.

L’aliénation, pour renvoyer à une problématique à la fois marxiste et psychiatrique, est donc circulaire : les Africains sont tout autant aliénés que les Occidentaux, à cette différence près que d’un côté le savoir, fût-il fantasmatique, débouche sur un pouvoir, alors que l’inverse ne se vérifie pas.

Il faut donc se déprendre de cette relation fantasmatique qui a été engendrée par le contexte colonial. Même si toutes les entreprises qui entendent dénouer ce nœud colonial peuvent paraître bénéfiques, seules certaines atteignent véritablement leur but.

Prenons le cas de deux expositions emblématiques récentes qui semblent dirigées vers le même objectif : « Paris noir » au Centre Pompidou et « Mission Dakar-Djibouti 1931-1933 : Contre-enquêtes », au musée du Quai Branly.

La première est pétrie de bonnes intentions, puisqu’elle entend montrer en quoi le Paris des années 1950, jusqu’aux années 2000, a été le havre et le creuset d’un monde noir représenté pêle-mêle par les jazzmen afro-américains, les intellectuels et artistes africains et antillais et les immigrés d’Afrique subsaharienne. Bref, une sorte de fourre-tout de la « noircitude », placé sur les auspices de figures emblématiques comme Senghor, Césaire, Glissant et Gilroy.

Le message peut sembler généreux, surtout par rapport à la situation actuelle d’une France caractérisée par la montée de l’extrême droite et du racisme. Mais on peut se demander également ce qu’il y a de commun entre les jazzmen afro-américains des années 1960, les intellectuels et les artistes africains et les travailleurs immigrés subsahariens qui ont commencé à arriver à la même époque dans notre pays. Dans un cas, il s’agit d’une élite artistique et intellectuelle bien accueillie par

le public français, dans l’autre de soutiers disparaissant dans le paysage des foyers et des logements insalubres.

Contrastant avec le confusionnisme non dénué de racialisme de cette exposition, se dresse l’exposition du musée du Quai Branly Mission Dakar-Djibouti 1931-1933 : Contre-enquêtes.

Le sous-titre de cette exposition est véritablement savoureux, puisqu’elle se présente comme une investigation d’ordre policier et judiciaire sur la célèbre expédition menée des rives de l’Atlantique à celles de la mer Rouge dans les années 1930 par Marcel Griaule et son équipe. Cette expédition a fait couler beaucoup d’encre, ne serait-ce que parce que Michel Leiris a en quelque sorte « trahi » Marcel Griaule en publiant son livre l’Afrique fantôme. Ce dernier n’est d’ailleurs pas épargné par cette exposition, puisque c’est son contexte colonial qui est mis en évidence.

Les fins limiers qui en sont les commissaires ont admirablement exhumé tout ce qui accompagne cette expédition, outre le vol bien connu des objets rituels : l’ethnologie d’urgence, le primitivisme, l’occultation de l’islam, du politique, du personnel africain, des femmes, de l’administration coloniale, entre autres (malheureusement, tous les objets collectés n’ont pas été exposés et il semble que le point de vue de la conservatrice l’ait emporté sur celui des ethnologues).

On assiste ainsi, au fil du passage devant les différentes vitrines, à un véritable festival de déconstruction décoloniale, c’est-à-dire de mise au jour du paradigme ethnologique qui a présidé à la prise de possession intellectuelle de l’espace sahélien, ou d’une partie de cet espace, par cette colonne scientifique française.

Celle-ci s’inscrit d’ailleurs dans une tradition de l’ethnographie itinérante, initiée en Afrique de l’Ouest par Louis Desplagnes ou par Léo Frobenius, et qui consistait à collecter pêle-mêle des objets, des spécimens d’animaux et des traditions orales.

Ce n’est que dans une phase ultérieure que Griaule et son équipe vont se sédentariser sur la falaise de Bandiagara et, en abandonnant le terme « habbé » qui était jusqu’alors utilisé par les Peuls pour désigner les populations païennes de cette région, vont « inventer » l’ethnie dogon et oblitérer le rapport de dépendance et la « chaîne de sociétés » unissant ces deux groupes de populations. Leiris utilise dans un premier temps le terme « habé », puis il introduit le terme « dogon » en déclarant qu’il s’agit « du nom véritable des Habé. Ce dernier mot – qui veut dire païens en langue peule – est le terme par lequel les désignent les musulmans ». Toutefois, M. Leiris ne nous indique ni la provenance ni le contexte d’utilisation du terme « dogon ».

Ainsi se met en place une fantasmagorie africaine ou une balkanisation de l’Afrique qui sera le ferment des revendications culturelles ultérieures. Les « païens » de Desplagnes deviennent les Dogons porteurs d’une riche cosmogonie qui alimentera plus tard les spéculations islamophobes de l’école anthropologique française et des intellectuels africains portés sur l’animisme.

De même, les pratiques homosexuelles des jeunes de la falaise de Bandiagara seront gommées, au profit d’une homophobie largement répandue sur le continent africain. À cette homophobie correspondra du côté occidental le fantasme de la virilité constitutive du mâle africain et de la fécondité « exagérée » de la femme africaine, bref le fantasme du harem, qui représente une extension de l’orientalisme au sein de l’africanisme, conçu comme représentation du continent africain.

Certes, cette exposition du musée du Quai Branly n’embrasse pas la totalité de ces thèmes, mais elle constitue néanmoins un jalon de taille et un fil conducteur pour sortir l’Afrique de ses fantasmes à l’égard de l’Occident, tout comme elle devrait

permettre à l’Occident de déprendre de ses fantasmes à l’égard de l’Afrique.

L’Afrique et l’Occident se regardent chacun·e dans le miroir de l’autre et ce sont ces deux miroirs qu’il convient de briser.

![]()

Jean-Loup Amselle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Occident et Afrique : sortir des fantasmes réciproques – https://theconversation.com/occident-et-afrique-sortir-des-fantasmes-reciproques-266643