Source: The Conversation – in French – By Patrick Savidan, Professeur de science politique, Université Paris-Panthéon-Assas

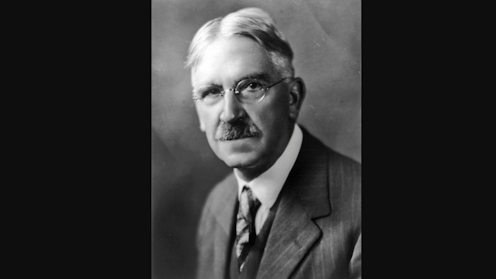

Notre démocratie est en crise, comment la réinventer ? Que nous enseignent ceux qui, au cours des âges, furent ses concepteurs ? Suite de notre série consacrée aux philosophes et à la démocratie avec l’Américain John Dewey (1859-1952). En plaçant l’idée d’« enquête » au cœur de la vie publique démocratique et en éliminant l’idée de « vérité absolue », il propose un modèle coopératif, orienté vers la recherche commune de solutions et admettant sa propre faillibilité.

John Dewey (1859-1952) est à la fois l’un des fondateurs du pragmatisme américain – aux côtés de Charles Sanders Peirce et William James – et le grand artisan d’une pédagogie nouvelle, active et expérimentale. Dès la fondation, en 1896, de son école expérimentale à Chicago, il s’est imposé comme l’une des figures majeures de la vie intellectuelle américaine.

Dans The Public and its Problems (1927), Dewey regrettait que « le nouvel âge des relations humaines ne dispose d’aucun mécanisme politique digne de lui ». Ce diagnostic, formulé il y a près d’un siècle, conserve aujourd’hui une résonance troublante. Les démocraties contemporaines, confrontées à des mutations techniques, sociales et économiques d’une ampleur inédite peinent à en saisir les dynamiques profondes et à y répondre de manière appropriée.

À la crise ancienne de la représentation est, en effet, venue s’associer une crise inédite de l’espace public. Tandis que la défiance envers les élus se généralise, les conditions mêmes du débat public se trouvent radicalement transformées par la révolution numérique.

Si les promesses initiales étaient immenses – savoir collaboratif avec Wikipédia, inclusion financière par le paiement mobile, accès élargi aux soins via la télémédecine, démocratisation culturelle et accélération scientifique –, les désillusions n’en sont que plus saisissantes : manipulation de l’opinion à grande échelle, instrumentalisation des réseaux sociaux par les régimes autoritaires, prolifération des récits complotistes et des infox, démultipliées par le recours à l’intelligence artificielle.

Face à ces symptômes, il serait réducteur d’évoquer une « crise de la vérité ». Ce qui vacille, ce ne sont pas tant les vérités elles-mêmes que les procédures et les médiations permettant leur élaboration collective. La vérité, loin d’avoir disparu, est menacée par des pratiques déréglées de la certitude et du doute, qui minent les conditions d’une délibération démocratique féconde.

C’est dans ce contexte que la pensée politique de John Dewey, et plus particulièrement sa conception expérimentale de la démocratie, mérite d’être réinterrogée. En plaçant l’idée d’« enquête » au cœur de la vie publique, en substituant à la notion de « vérité absolue » celle d’« assertibilité garantie », il propose un modèle coopératif, orienté vers la recherche commune de solutions et admettant sa propre faillibilité.

Une telle approche, attentive aux conditions concrètes de la connaissance partagée, offre aujourd’hui une piste féconde pour affronter les pathologies de l’espace public.

Connaître est agir

Dewey propose une réflexion forte, avertie des tentations dogmatiques de l’être humain, autrement dit, de sa propension à se ruer sur toutes les certitudes susceptibles de l’apaiser face aux périls, réels ou imaginés, qui le guettent. En ce sens, son pragmatisme est un formidable remède contre tout dogmatisme. C’est un appel à toujours remettre sur le métier la recherche du savoir, et non un quelconque congé donné au savoir.

Sa perspective est profondément marquée par un naturalisme inspiré de certaines des dimensions de l’œuvre de Darwin. Dewey envisage le développement de la connaissance en tant que processus humain d’adaptation aux conditions qui l’environnent, processus dont l’objectif est la restructuration active de ces conditions. La pensée n’est plus, comme pour la tradition, un processus dont la vigueur tient à la distance qu’elle met entre elle et le monde, mais elle se conçoit comme le produit d’une interaction entre un organisme et son environnement.

Dewey a appliqué cette conception de la connaissance à la notion d’enquête. C’est ce qui explique l’intensité de son rapport au réel. Il ne s’agit pas de s’inventer de faux problèmes, mais de partir d’une difficulté qui bloque le progrès et de trouver un moyen satisfaisant de la surmonter.

Politique de l’enquête

Dans ce contexte, Dewey distingue trois étapes. L’enquête débute par l’expérience d’une situation problématique, c’est-à-dire une situation qui met en échec nos manières habituelles d’agir et de réagir. C’est en réponse à cette inadaptation que la pensée se met en mouvement et vient nourrir le processus.

La deuxième étape consiste à isoler les données qui définissent les paramètres en vertu desquels la restructuration de la situation initiale va pouvoir s’engager. La troisième étape consiste en un moment de réflexion qui correspond à l’intégration des éléments cognitifs du processus de l’enquête (idées, présuppositions, théories, etc.) à titre d’hypothèses susceptibles d’expliquer la formation de la situation initiale. Le test ultime du résultat de l’enquête n’est nul autre que l’action elle-même. Si la restructuration de la situation antérieure permet de libérer l’activité, alors les éléments cognitifs peuvent être tenus pour « vrais » à titre provisoire.

Cette approche vaut, selon Dewey, aussi bien pour les enquêtes engagées pour résoudre des problèmes de la vie ordinaire que pour des enquêtes scientifiques. La différence entre les deux ne tient qu’au degré de précision plus grand qui peut être requis pour pratiquer les niveaux de contrôle plus élevés qu’appellent des problèmes scientifiques.

L’enquête placée au cœur de cette forme de vie qu’est la démocratie est ainsi ancrée dans une exigence forte d’objectivité. La « dissolution des repères de la certitude » qui caractérise, comme l’écrivait Claude Lefort, la logique démocratique, est ici déjà assumée non comme un obstacle, mais bien comme une condition de la vie démocratique et des formes de coopération qu’elle appelle. La communauté citoyenne constate un problème. Elle s’efforce de le résoudre. C’est l’horizon même de toute coopération.

Ouverture à la diversité des savoirs

Il en résulte que le savoir ne saurait être la chasse gardée de savants retranchés dans un langage hyperformalisé, détaché des pratiques concrètes et des réalités vécues.

La figure du spectateur, si prégnante dans certaines théories de la connaissance (et si caractéristique des illusions dont se berce le technocrate), trahit pour Dewey un désir de domination : en excluant les non-initiés du champ du savoir, elle opère une disqualification implicite des formes d’intelligence issues de la pratique. Ce dispositif, pour lui, n’est pas seulement épistémologique : il est politique. Il fonctionne comme une justification implicite d’un ordre social inégal, dans lequel le monopole de la connaissance devient l’outil d’un pouvoir de classe. Renverser cette hiérarchie des savoirs, c’est ainsi remettre en cause les mécanismes mêmes d’une organisation économique et légale qui permet à une minorité de s’arroger le contrôle de la connaissance, en la mettant au service d’intérêts privés, plutôt que de l’orienter vers un usage partagé et démocratique.

Dewey défend une répartition plus équitable des éléments de compréhension liés aux activités sociales et au travail. Ce rééquilibrage doit rendre possible une participation plus large, plus libre, à l’usage et aux bénéfices du savoir, mais il impose aussi aux croyances ordinaires de se mettre à l’épreuve du réel, en entrant dans le processus de l’enquête et en acceptant ses exigences.

En repartant des pratiques concrètes, des problèmes réels, Dewey donne consistance à une théorie de la connaissance fondée sur la coopération, la réflexivité et la capacité d’invention collective qui, pour lui, doit figurer au cœur de toute démocratie digne de ce nom.

Démocratie et connaissances

La société humaine, telle que l’envisage Dewey, n’est pas une simple juxtaposition d’individus, mais une forme d’association fondée sur l’action conjointe, et sur la conscience, partagée, des effets que cette action produit. C’est en reconnaissant la contribution spécifique de chacun que peut émerger un intérêt commun, entendu comme la préoccupation collective pour l’action et pour l’efficacité des coopérations engagées.

Mais cet intérêt commun reste vulnérable. Lorsqu’un mode d’organisation économique exerce un pouvoir oppressif sans contrepartie, ou lorsque les institutions deviennent sourdes aux dynamiques sociales, l’équilibre se rompt. Dans de telles situations, le défi n’est évidemment pas d’ajuster les individus à l’ordre existant, mais de repenser les formes mêmes de l’association.

Selon cette perspective, les concepts, les théories et les propositions politiques sont appréhendés comme des instruments d’enquête, soumis à la vérification, à l’observation, à la révision. Cela signifie, par exemple, que les politiques publiques doivent être considérées comme des hypothèses de travail, susceptibles d’ajustements constants selon les effets qu’elles produisent. Ce n’est qu’à ces conditions que les sciences sociales pourront contribuer au déploiement d’un dispositif de connaissance apte à guider l’action démocratique.

La démocratie, ainsi comprise, tire sa force de sa capacité à organiser la discussion publique autour des besoins vécus, des déséquilibres ressentis, des tensions expérimentées. Elle repose sur la possibilité pour chacun de s’exprimer, de tester ses croyances, d’évaluer les savoirs produits par d’autres et de juger de leur pertinence face aux problèmes communs. La disponibilité de la connaissance, sa maniabilité dans l’espace public, constitue dès lors un enjeu démocratique fondamental.

À rebours de toute philosophie relativiste, Dewey montre que la « vérité » dont une démocratie peut se nourrir, doit s’élaborer dans le cadre d’une enquête ouverte, partagée, ancrée dans l’expérience.

« Aucune faculté innée de l’esprit, écrit-il dans « le Public et ses problèmes », ne peut pallier l’absence de faits. Tant que le secret, le préjugé, la partialité, les faux rapports et la propagande ne seront pas remplacés par l’enquête et la publicité, nous n’aurons aucun moyen de savoir combien l’intelligence existante des masses pourrait être apte au jugement de politique sociale. »

Une enquête démocratique ne peut s’accommoder d’un public fantôme ni d’un espace public fragmenté, polarisé, déconnecté des pratiques réelles et des problèmes concrets. Elle exige que la société prenne une part active à sa propre compréhension, qu’elle se découvre elle-même par la confrontation aux obstacles qui entravent sa capacité à se constituer en tant que public. C’est en partant des déséquilibres tels que cette collectivité les expérimente que peut s’élaborer une conscience commune minimale et s’armer notre capacité à les surmonter.

Ainsi, la connaissance, dont le public est à la fois le moteur et la finalité, peut être dite véritablement démocratique. Elle ne cherche pas à imposer une vérité depuis les hauteurs d’un savoir institué, mais fait advenir une intelligence collective, capable d’inventer les formes d’une association toujours à réajuster. À l’heure où les pathologies de l’espace public se nourrissent de la disqualification de la parole profane, des effets délétères de la fragmentation algorithmique et de la confiscation de l’autorité cognitive, la pensée de Dewey trace ainsi une voie précieuse : celle d’une démocratie de l’enquête, ouverte, inclusive, rigoureuse, résolument orientée vers l’émancipation et la répartition équitable des libertés d’agir individuelles.

![]()

Patrick Savidan ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Avec John Dewey, penser la démocratie comme « enquête » collective – https://theconversation.com/avec-john-dewey-penser-la-democratie-comme-enquete-collective-264434