Source: The Conversation – France (in French) – By Aurélien Rouquet, Professeur de logistique, Neoma Business School

Les origines du management par objectifs sont-elles à chercher du côté des héritiers du IIIe Reich, comme le prétend l’ouvrage récent de l’historien Johann Chapoutot. Rien n’est moins sûr pour les théoriciens du management : le management par objectifs est né dans l’industrie automobile nord-américaine dès les années 1920.

De quoi le management par objectifs est-il le nom ? Pour l’historien Johann Chapoutot, auteur de Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui, l’affaire serait entendue : ce mode de management moderne trouverait sa source voire son inspiration dans l’idéologie du IIIe Reich en Allemagne. Le nazisme aurait inventé un type de management « par délégation », qui se serait ensuite diffusé dans les entreprises contemporaines, sous l’influence notamment du juriste et historien allemand Reinhard Höhn. D’après l’auteur, cet ancien nazi et officier SS a formé, après la Seconde Guerre mondiale, des milliers de cadres au sein de l’Académie de Bad Harzburg (Basse-Saxe).

Que certaines formes de management actuelles soient critiquables, nul ne le contestera. Cela explique vraisemblablement le succès de cet ouvrage d’historien écoulé à 20 000 exemplaires et désormais adapté en bande dessinée. Mais qu’en est-il vraiment de ce lien affirmé, qui a été critiqué par de nombreux connaisseurs de l’histoire des sciences de gestion et du management, tels Thibault Le Texier, Marcel Guenoun, Yves Cohen ou Franck Aggeri.

Implication active des salariés

Pour commencer, revenons sur ce qu’on appelle « management (ou, direction) par objectifs ». Le management par objectifs (MPO) repose sur l’idée que la performance d’une organisation s’améliore lorsque les objectifs sont clairement définis et partagés par la hiérarchie et les collaborateurs. Concrètement, il s’agit d’établir des buts précis, mesurables et limités dans le temps, alignés à la fois sur la stratégie globale de l’entreprise et sur les responsabilités individuelles. Ce processus suppose une implication active des salariés dans la définition de leurs objectifs, afin de favoriser l’adhésion, la motivation et le sens donné à leur travail.

Au-delà de l’établissement d’objectifs, le MPO intègre un suivi régulier des résultats et un dialogue continu entre managers et collaborateurs. Ce système encourage l’autonomie dans la mise en œuvre, tout en instaurant des mécanismes d’évaluation périodiques, qui permettent d’ajuster les actions, de reconnaître les réussites et d’identifier les axes de progrès.

L’enjeu est donc double : améliorer la performance collective de l’organisation et développer les compétences individuelles, dans une logique de responsabilisation et de coopération.

À lire aussi :

À 70 ans, le management par objectifs reste indépassable

Une invention nazie ?

Dans son livre, Johann Chapoutot défend la thèse que ce type de management aurait été en quelque sorte « inventé » par les nazis. Pour cela, dans la première partie, l’historien s’attache à décrire le fonctionnement du nazisme. Spécialiste reconnu de cette période, il se montre particulièrement convaincant lorsqu’il analyse la pensée antiétatique développée par les juristes SS : rejet de l’État « judéo-romain », mise en place d’une polycratie fondée sur la concurrence entre institutions, et recours à l’arbitrage ultime du führer (dirigeant) dans une logique darwinienne. Ces analyses, denses et précises, se révèlent particulièrement stimulantes.

Mais J. Chapoutot franchit ensuite dans la suite du livre un pas risqué : il affirme que de cette conception serait née une vision du management par délégation, fondée sur la fameuse « liberté d’obéir » pour reprendre l’expression forgée par lui. Que recouvre cette idée ? Pour l’universitaire, le nazi n’est pas contraint : il est « libre » dans le choix des moyens pour atteindre des objectifs fixés d’en haut, mais il n’a aucun droit de discuter la finalité. On obéit, mais avec une marge d’initiative. Cette liberté encadrée serait, selon J. Chapoutot, l’ancêtre de notre management par objectifs.

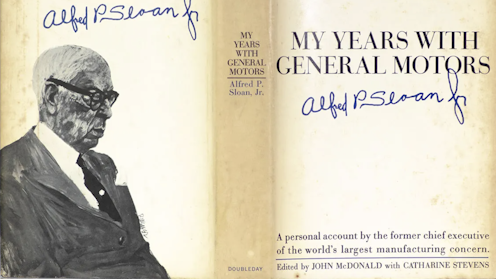

Déjà chez General Motors

Le problème est que, comme le rappelle Yves Cohen, ce modèle n’a rien de nazi. La délégation par objectifs existait déjà depuis plusieurs années. Alfred P. Sloan l’avait mise en place chez General Motors (GM) aux États-Unis dans les années 1920, à un moment où GM devait gérer la complexité d’un conglomérat en pleine expansion. Contrairement à Ford, qui reposait alors sur une structure très centralisée, orientée autour d’un modèle unique (la Ford T) et d’un contrôle direct exercé depuis le sommet, GM fit le choix d’une organisation décentralisée. Chaque division bénéficiait d’une autonomie significative dans ses décisions, mais devait rendre compte de ses performances à travers des objectifs chiffrés, principalement financiers. Ce dispositif permettait de combiner la souplesse et l’adaptation locales avec un contrôle global exercé par le siège.

Dans les années 1940, Peter Drucker étudie les pratiques de GM. Après avoir mis en évidence la structure décentralisée de l’entreprise dans Concept of the Corporation (1946), il théorise le management par objectifs en 1954 dans un autre ouvrage qui aura une forte influence : The Practice of Management. Cet ouvrage qui deviendra un best-seller mondial, a été publié bien avant que l’Académie de Bad Harzburg ne voie le jour et que Reinhard Höhn publie ses ouvrages – ouvrages, dont la renommée ne dépassera jamais l’Allemagne puisque, comme le rappelle Thibault Le Texier, ils ne seront jamais traduits en français ou en anglais. Ainsi, ce que Chapoutot présente comme une invention nazie est en réalité une idée qui était déjà théorisée depuis quelques années à partir des pratiques américaines, et largement popularisée par Peter Drucker. Bref, le management par objectifs vient de Detroit, pas de Berlin.

Il est d’autant plus surprenant que Chapoutot se laisse aller à une telle thèse que depuis des décennies, et à la suite de l’historien Alfred Chandler et de son ouvrage sur la Main visible des managers (1977), de multiples travaux historiques ont été menés sur l’essor des entreprises et du management. Les faits présentés ici sont par conséquent très largement connus par une large communauté de chercheurs qui publient dans d’excellents journaux. Citons en France la revue Entreprise & Histoire, et, à l’international, Business History.

Bad Harzburg n’est pas Harvard

Deuxième pilier de la thèse de Johann Chapoutot : Reinhard Höhn, ancien SS devenu directeur de l’Académie de Bad Harzburg, aurait diffusé la « liberté d’obéir » auprès de centaines de milliers de cadres, influençant ainsi le management contemporain. Là encore, la démonstration ne convainc pas. Certes, 600 000 cadres allemands sont passés par Bad Harzburg en cinquante ans. Mais cette institution n’a jamais eu le poids intellectuel de l’École des hautes études commerciales (HEC) de Paris, ni celui de Harvard, ni celui des plus prestigieuses institutions allemandes que sont, par exemple, Mannheim Business School, ou WHU–Otto-Beisheim School of Management. Pas de recherche internationale ni de publications scientifiques reconnues qui en sont issues, encore moins de rayonnement mondial.

Bad Harzburg n’est ainsi aucunement un centre influent de la pensée managériale et, contrairement à la pensée de Peter Drucker dont l’ouvrage est, à la date, où j’écris ces lignes, cité selon Google scholar par 21 608 autres textes, les ouvrages de Höhn ne sont aucunement cités par les grands théoriciens du management. Comme l’a souligné Thibault Le Texier, J. Chapoutot ne montre pas, par ailleurs, combien d’entreprises ont appliqué ses méthodes ni si elles ont eu le moindre impact hors d’Allemagne. Bref, Höhn n’est clairement pas Drucker : c’est un ancien nazi recyclé, dont l’influence est restée locale, limitée à un cercle étroit d’entreprises de la République fédérale d’Allemagne d’alors.

Assimiler le management au nazisme est une reductio ad Hitlerum, en aucun cas une thèse démontrée. Certes, le management moderne mérite d’être critiqué : culte de la performance, absurdité des indicateurs, prolifération des « bullshit jobs ». Mais pour comprendre ces dérives, nul besoin de convoquer Hitler, mieux vaut lire les spécialistes du champ des critical management studies. Le management que nous connaissons n’est pas le produit du nazisme. Cette manière de diriger et d’organiser le travail est bien plus le produit du capitalisme industriel, de l’Amérique des années 1920 et des business schools d’après-guerre.

![]()

Aurélien Rouquet ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Le management par objectifs n’est pas une invention nazie – https://theconversation.com/le-management-par-objectifs-nest-pas-une-invention-nazie-265633