Source: The Conversation – in French – By Adeline Vasquez-Parra, Maître de conférences, Université Lumière Lyon 2

Retour sur la longue histoire du féminisme québécois, sur ses figures marquantes et sur la relation entre ce mouvement, lui-même hétérogène, et diverses autres structures, qu’il s’agisse de partis politiques ou d’organisations de défense des droits des peuples autochtones.

Un sondage effectué en juillet 2025 montre que plus de 56 % de la jeune génération québécoise (18–34 ans) soutient l’indépendance du Québec. Pourtant, cette même génération se mobilise avant tout pour des luttes mondiales telles que l’écologie, la justice sociale et le féminisme. Comment comprendre ce paradoxe apparent ?

L’histoire du mouvement féministe au Québec offre une clé de lecture : elle montre comment, depuis plus d’un siècle, les luttes féministes se sont entremêlées, parfois harmonieusement, parfois plus douloureusement, avec divers projets d’émancipation politique, dont celui de la souveraineté du Québec.

Aux origines

Dès le début du XXe siècle, le féminisme québécois s’inscrit dans un double héritage : celui de l’implication des femmes dans les paroisses catholiques et celui des réseaux atlantiques. Ces réseaux comprennent des échanges et des circulations de personnes et d’idées entre l’Europe et l’Amérique du Nord depuis le XVIIIe siècle. C’est à partir de ces espaces que certaines prennent la parole et portent dans la sphère publique des questions liées aux inégalités sociales et politiques, comme l’absence de suffrage universel ou les écarts salariaux.

En 1902, la militante féministe Robertine Barry fonde le magazine bimensuel le Journal de Françoise, qui promeut les droits des femmes. Trois ans plus tard, elle participe avec une autre journaliste, Éva Circé-Côté, à la création de l’Association des femmes journalistes canadiennes françaises, qui regroupe des militantes engagées dans les combats progressistes de l’époque.

Circé-Côté publie dans le journal les Débats jusqu’à la condamnation de celui-ci par l’archevêque de Montréal en 1903, condamnation certes morale mais très influente dans la société québécoise de l’époque. Elle y défend l’accès à la culture pour les francophones privés de bibliothèques publiques, ainsi que l’éducation laïque.

Dans les décennies suivantes, le féminisme québécois s’allie avec le militantisme syndical, ce qui lui permet de toucher davantage les classes populaires.

Des militantes syndicales comme Léa Roback s’illustrent dans la grève des Midinettes de 1937, qui rassemble 5 000 ouvrières mobilisées pour de meilleures conditions de travail. Le syndicalisme féminin devient un vecteur de revendications, déjà portées par la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et ses figures de proue telles que Marie Gérin-Lajoie et Caroline Dessaulles-Béique, militantes pour l’accès des femmes au marché de l’emploi et à la protection sociale.

Féminisme et souverainisme

Le mouvement se complexifie dans les années 1960, lorsque le féminisme croise l’indépendantisme et les luttes socialistes.

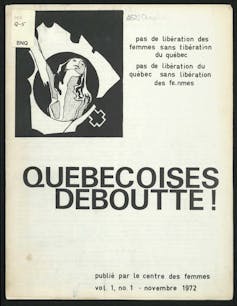

Le Front de libération des femmes (FLF), fondé en 1969, relie explicitement émancipation féminine et indépendance du Québec, adoptant le slogan « Pas de libération du Québec sans libération des femmes ». Il critique l’impérialisme états-unien et le capitalisme, dans lesquels il voit des sources d’exploitation économique et symbolique, et refuse toute influence linguistique ou idéologique du féminisme anglophone, qu’il soit états-unien ou canadien, lui-même accusé d’impérialisme.

La langue, pense-t-on, forge seule les concepts, impose une vision du monde et donc, trace les frontières du commun. Malgré des actions spectaculaires et la publication d’un journal, le FLF se dissout en 1971.

Réseau québecois en études féministes

Le Centre des femmes, créé en 1971, prolonge cet héritage mais élargit ses priorités aux questions sociétales – avortement, reconnaissance économique du travail domestique – tout en diminuant la perspective nationale.

Face à l’influence du Parti québécois (PQ), formation indépendantiste fondée en 1968, qui exprime une conception conservatrice du rôle social des femmes, le mouvement féministe québécois finit par progressivement se détourner de la question nationale à la fin des années 1970. Il ne disparaît toutefois pas du paysage politique et revendique un féminisme ancré dans son contexte, attentif à l’articulation entre l’exploitation du corps des femmes et celle du territoire, problématique approfondie par la politologue Diane Lamoureux dès les années 1980.

Le féminisme autochtone

Parallèlement au développement de ce féminisme lié à la cause souverainiste (la volonté de faire du Québec un État souverain), les femmes autochtones du Québec mènent des luttes qui articulent genre, décolonisation et justice sociale.

Mary Two-Axe Earley, militante kanien’kehá :ka (mohawk), incarne cet engagement. Dans les années 1960 et 1970, elle s’attaque à l’alinéa 12(1) b de la Loi fédérale sur les Indiens (1876), qui prive les femmes autochtones mariées à des non-Autochtones de leurs droits fonciers et communautaires, alors que les hommes transmettent leur statut sans restriction. Militante infatigable, elle parcourt le Québec et le monde pour faire entendre la voix des femmes autochtones et réclamer l’égalité des droits au sein de leurs communautés.

En 1974, Mary Two-Axe cofonde Femmes autochtones du Québec, organisation qui défend l’émancipation et les droits fonciers des femmes autochtones, tout en mettant en lumière les discriminations spécifiques qu’elles subissent, notamment le sexisme et le racisme.

Ellen Gabriel, porte-parole de la nation mohawk de Kanehsatà :ke, prolonge cette lutte jusqu’aux Nations unies en 2009, en dénonçant la continuité de politiques fédérales et provinciales qui favorisent l’exploitation des ressources naturelles par des multinationales au détriment des besoins des communautés vivant sur des terres autochtones.

Cette dénonciation renvoie à la crise d’Oka de 1990, évènement que l’on pourrait qualifier de « refoulé », tant il exerce toujours une pression latente sur la société québécoise sans être ouvertement débattu ou discuté. La crise d’Oka a opposé en 1990 la communauté mohawk de Kanehsatà :ke aux autorités québécoises et canadiennes après l’annonce de l’extension d’un terrain de golf sur un bois sacré et un cimetière ancestral. Le conflit, marqué par des confrontations tendues avec la Sûreté du Québec puis l’armée canadienne, a duré 78 jours et symbolise une première forme de résistance politique autochtone contemporaine.

Chris Malette/Belleville Intelligencer

Ces luttes trouvent un prolongement contemporain dans l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, mise sur pied en 2016. Celle-ci révèle l’existence d’une violence structurelle envers les femmes autochtones, en la rattachant à l’histoire coloniale et juridique du Canada. Aujourd’hui encore, les femmes autochtones courent un risque beaucoup plus élevé d’être victimes de violences conjugales, sans que ces violences soient signalées. Les conclusions de l’enquête rappellent ainsi que les droits des femmes ne peuvent être pleinement garantis sans la reconnaissance des droits des peuples autochtones.

La perspective décoloniale

Le croisement entre luttes autochtones, féminisme décolonial et projet d’indépendance du Québec est aujourd’hui incarné par la politologue Dalie Giroux. Dans son pamphlet l’Œil du maître (2021), elle interroge les liens entre souveraineté traditionnelle, exploitation du territoire et présence des peuples autochtones au Québec. Elle propose de « décoloniser la décolonisation » québécoise en soulignant que l’émancipation de la nation francophone doit se penser en dialogue avec les luttes autochtones, antiracistes, écologiques et féministes.

Par ailleurs, pour Giroux, l’héritage historique de l’interaction entre mouvement souverainiste et féminisme demeure ambivalent car le mouvement souverainiste n’est pas toujours jugé suffisamment inclusif.

Comme le souligne la sociologue Leïla Benhadjoudja, le Québec occupe une position singulière dans l’histoire du colonialisme, car placé sous la domination de deux régimes coloniaux distincts – français, puis britannique. La conquête britannique de 1760, qui va induire un rapport colonial entre francophones dépossédés et colonisateurs anglophones, constitue en cela un traumatisme politique durable pour les habitants canadiens francophones.

Ce passé explique une discrimination spécifique de la population canadienne francophone, mais il ne saurait être mis sur un pied d’égalité avec l’expérience coloniale subie par les peuples autochtones ou l’esclavage des populations africaines.

Enfin, la philosophe Mélissa Thériault a elle aussi analysé comment appliquer une pensée décoloniale dans ce contexte francophone nord-américain complexe. Elle insiste sur la nécessité de transformer le regard intellectuel sur les rapports sociaux afin de rééquilibrer les relations entre peuples autochtones, populations colonisées et descendants des colonisateurs européens. Selon elle, une critique féministe et décoloniale située est essentielle pour comprendre l’impact des rapports de domination à l’œuvre sur le territoire québécois, lui aussi par ailleurs qualifié par certains de « victime » du « colonialisme » de l’État canadien.

Éditions Tallandier

Ainsi, le féminisme autochtone et décolonial du Québec s’inscrit dans une logique de justice sociale globale depuis des enjeux plus restreints. Il ne s’agit pas seulement de droits des femmes, mais de droits collectifs, de reconnaissance territoriale et de transformation des rapports de pouvoir hérités de l’histoire coloniale occidentale.

Ce cadre offre une perspective complémentaire au féminisme québécois historique, permettant (peut-être) de concevoir un féminisme québécois hybride, à la fois national, autochtone et décolonial, capable de dépasser les modèles hégémoniques actuels.

Des leçons pour aujourd’hui

Aujourd’hui, les féminismes québécois se distinguent par leur originalité : enracinés dans un combat à la fois pour la reconnaissance politique et pour une nouvelle ouverture aux voix marginalisées, notamment celles des femmes autochtones, migrantes, allophones et réfugiées.

Ce double héritage, bien que partiel et inachevé car ne constituant pas un seul et même mouvement, constitue tout de même une richesse pour comprendre les débats contemporains sur la diversité. Reconnaître cette histoire permet de mieux comprendre les tensions actuelles entre universalisme et spécificités, luttes collectives et expériences locales.

![]()

Adeline Vasquez-Parra ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Ce que nous apprend l’histoire du féminisme au Québec – https://theconversation.com/ce-que-nous-apprend-lhistoire-du-feminisme-au-quebec-263871