Source: The Conversation – in French – By Sarah Safieddine, Chargée de recherche CNRS (LATMOS/IPSL), Sorbonne Université

Le réchauffement climatique ne se mesure pas seulement en moyennes globales. Derrière les +1,5 °C ou +2 °C, souvent avancés comme indicateurs globaux, on retrouvera des réalités très différentes selon les lieux… et, surtout, selon les heures de la journée. Une récente étude montre comment l’usage généralisé du temps universel par les climatologues peut masquer ces différences en heures locales. Mieux les prendre en compte permettraient de mieux adapter nos villes, nos systèmes agricoles et nos politiques de santé publique.

Les chiffres du changement climatique sont bien connus : 1,5 °C de plus depuis l’ère préindustrielle, et +2 °C attendus d’ici 2050 si rien n’est fait. Il s’agit toutefois d’une augmentation moyenne des températures sur toute la surface du globe.

Derrière ces chiffres se cachent donc des réalités bien différentes, en fonction du lieu où on se situe sur Terre, mais également en fonction des moments de la journée. Non, il ne fera pas « chaud pareil » à midi qu’à minuit : les tendances de réchauffement, elles aussi, varient selon l’heure locale.

Dans une étude publiée récemment, nous avons ainsi montré que l’évolution des températures n’est pas uniforme tout au long de la journée. La hausse peut être plus marquée la nuit que l’après-midi, ou l’inverse, selon les régions du globe.

Et pourtant, les climatologues utilisent actuellement un repère unique pour comparer les données climatiques : le fuseau horaire UTC (temps universel coordonné). Pratique pour uniformiser les données climatiques, mais problématique pour comprendre les dynamiques locales. Ignorer l’heure locale peut fausser notre compréhension du changement climatique et limiter l’efficacité de nos politiques d’adaptation, par exemple lorsqu’il s’agit de limiter la surchauffe des villes en périodes de canicule.

D’abord, remettre les pendules à l’heure

Considérons, par exemple, un relevé à 12 heures UTC. Il correspondra à midi à Londres, mais à 21 heures à Tokyo, ou encore à 2 heures du matin à Los Angeles. En travaillant uniquement avec l’UTC, on mélange donc des observations réalisées de jour et de nuit, ce qui masque la variabilité diurne des températures – c’est-à-dire, les différences qui surviennent entre le jour et la nuit.

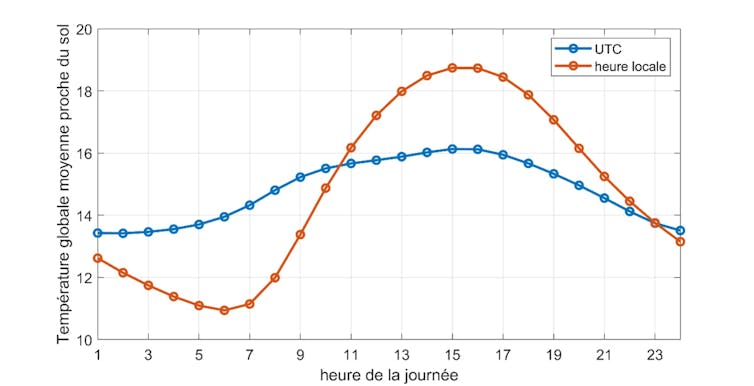

Si l’on ne considère que la terre ferme, en excluant les mers et les océans, la moyenne des températures globales proches du sol varie d’environ 14 °C à 16 °C. Mais si l’on convertit ces observations en heures locales autour du globe, il apparaît que cette variabilité diurne globale a beaucoup plus d’amplitude : de 11 °C à 6 heures du matin en moyenne à 19 °C vers 15 heures/16 heures.

Sarah Safieddine, Fourni par l’auteur

Pour cette étude, nous avons analysé plus de quarante ans de données (1981–2022) issues de la composante Terre (sans les mers et océans) de la réanalyse ERA5. C’est une base de données qui fusionne modèles et observations pour fournir, heure par heure, des estimations cohérentes de températures – et d’autres variables atmosphériques – depuis 1940, à l’échelle mondiale.

Et donc, au lieu de ramener systématiquement les données en UTC, nous les avons transposées en heures locales, en appliquant le principe des fuseaux horaires. Nous avons ainsi pu cartographier, heure par heure, l’évolution des températures terrestres proches de la surface (celle des bulletins météorologiques) à l’échelle mondiale. De quoi quantifier plus finement l’impact du changement climatique sur ces dernières au cours de la journée.

À lire aussi :

Pourquoi le record de températures en 2024 est une surprise pour les scientifiques

Pas uniforme, ni dans l’espace ni dans le temps

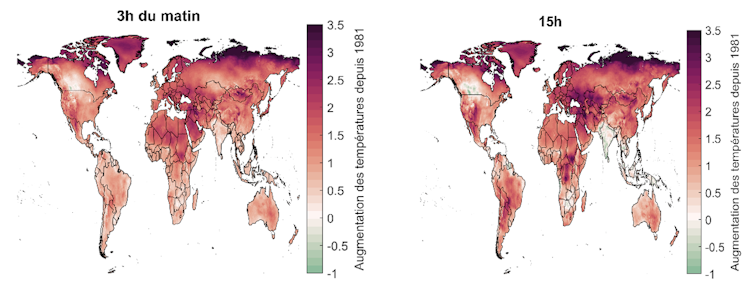

Nos résultats montrent que l’évolution de la température au cours des quarante dernières années n’est pas uniforme, ni dans l’espace ni dans le temps.

De manière générale, depuis 1981, les températures augmentent presque partout sur Terre, avec un réchauffement particulièrement marqué dans les régions arctiques. Mais, dans le détail, certaines zones géographiques, comme l’Inde, semblent moins affectées : le réchauffement y est beaucoup plus lent qu’ailleurs. Si on considère le créneau horaire de 15 heures en Inde, on y observe même un… refroidissement depuis 1981.

Sarah Safieddine, Fourni par l’auteur

Une des raisons de ces hétérogénéités tient à l’augmentation locale de certaines sources de pollution, en particulier des particules fines. Celles-ci peuvent bloquer une partie du rayonnement solaire et refroidir la surface terrestre.

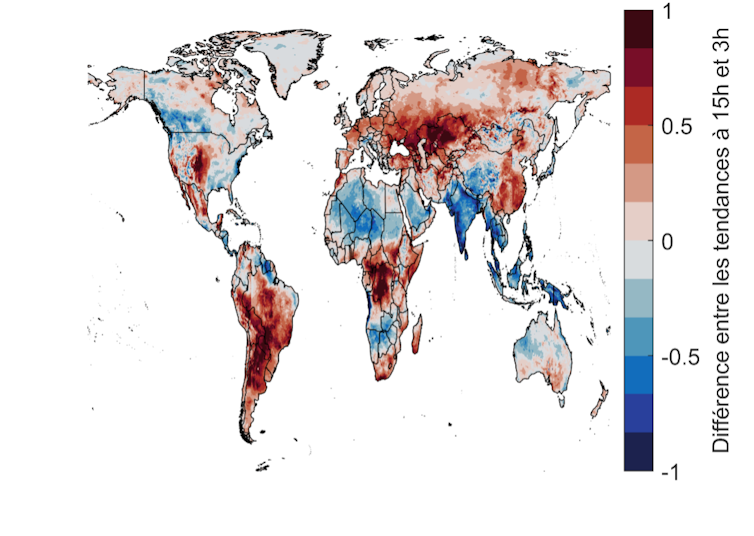

Pour représenter de façon plus perceptible les variations de température au cours de la journée dans les différentes régions du monde, nous avons soustrait les tendances climatiques observées à 3 heures de celles observées à 15 heures. De quoi mettre en évidence plus clairement la variabilité diurne du changement climatique dans le monde.

Sarah Safieddine, Fourni par l’auteur

Nos résultats montrent alors que, pour une région donnée, la variation de l’amplitude du réchauffement climatique peut atteindre jusqu’à un degré Celsius entre le matin et l’après-midi, avec des tendances parfois opposées (comme en Inde), selon l’heure considérée.

Pour mieux s’adapter, des prévisions à l’heure locale

Cette vision plus fine et « heure par heure » du réchauffement ouvre de nombreuses perspectives concrètes.

D’abord pour l’agriculture, où ce n’est pas la moyenne annuelle des températures qui compte, mais celle qui surviendra lors de moments critiques, tels que la germination, la floraison, la production de fruits, etc. Prévoir plus finement les pics horaires de température permettrait alors d’adapter les calendriers d’irrigation ou de semis.

À lire aussi :

Des printemps toujours plus précoces ? Comment les plantes déterminent leur date de floraison

En matière de santé publique également : on sait que les vagues de chaleur sont d’autant plus dangereuses que la température nocturne reste élevée, ce qui limite la bonne récupération de l’organisme. Une prévision plus fine de ces extrêmes nocturnes permettrait de mieux identifier les nuits et les villes à risque pour les personnes fragiles.

De même, cela aiderait également à mieux programmer les compétitions sportives en fonction des températures prévues à l’heure locale. En effet, des compétitions organisées aux heures les plus chaudes de la journée peuvent exposer athlètes et spectateurs à des risques accrus.

À lire aussi :

35 °C à Paris : les JO 2024 permettront-ils de mieux comprendre les dangers de la température humide ?

C’est également une donnée importante pour améliorer l’urbanisme de nos villes. Celles-ci connaissent déjà, en période de canicules, un effet d’îlot de chaleur marqué la nuit.

Une connaissance fine de l’évolution diurne et nocturne des température heure par heure est donc indispensable pour concevoir des espaces urbains plus résilients, et notamment des « refuges climatiques » pour les riverains.

À lire aussi :

Lors des canicules, notre cerveau ne s’aligne pas toujours avec le thermomètre et peut nous mettre en danger

Enfin, l’amélioration des modèles de prévision climatique pour réellement les replacer « à l’heure locale » permettrait de rendre les systèmes d’alerte plus pertinents pour les citoyens et pour les décideurs.

Le réchauffement climatique ne se résume pas à quelques degrés de plus. Il s’agit aussi de savoir quand, dans la journée, ces degrés supplémentaires s’ajoutent. En mettant l’accent sur l’heure locale, nous révélons une nouvelle dimension du changement climatique qui peut transformer nos stratégies d’adaptation.

![]()

Cathy Clerbaux a reçu des financements du Centre National d’Etudes Spatiales pour financer les travaux de recherche de son équipe.

Sarah Safieddine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Le changement climatique est-il en décalage horaire ? – https://theconversation.com/le-changement-climatique-est-il-en-decalage-horaire-265820