Source: The Conversation – in French – By Jérôme Viala-Gaudefroy, Spécialiste de la politique américaine, Sciences Po

Donald Trump avait annoncé que son second mandat serait placé sous le signe de la liberté d’expression et Charlie Kirk, durant toute sa carrière, s’en était fait le chantre. Et pourtant, l’assassinat de Kirk a offert à Trump l’occasion de s’en prendre avec plus de virulence que jamais aux voix critiques à son égard ou défendant des opinions contraires aux siennes. Sa censure par intimidation s’est étendue aux médias, à la culture et à l’université, dans un écosystème fragilisé par la concentration capitalistique. Mais en s’en prenant ouvertement à la liberté d’expression, principe sacré de l’imaginaire états-unien, le pouvoir n’est-il pas allé trop loin ?

La suspension de l’émission Jimmy Kimmel Live !, annoncée le 17 septembre par la chaîne qui la diffuse depuis sa création il y a vingt-deux ans, n’est pas un accident mais l’illustration d’un mode opératoire. L’État n’interdit pas ; il contraint des acteurs privés – par la menace publique et le levier réglementaire – à museler la parole des opposants et des critiques.

Le prétexte Charlie Kirk

Rapide rappel des derniers événements. Le 10 septembre 2025, l’influenceur et activiste d’extrême droite Charlie Kirk, proche de Donald Trump, est assassiné lors d’une prise de parole en public à l’Utah Valley University. L’onde de choc est nationale.

Immédiatement, le président des États-Unis instrumentalise l’affaire. Dans un discours prononcé depuis le Bureau ovale, il présente Kirk – qui était connu pour ses propos racistes, islamophobes, xénophobes, transphobes, pro-armes et misogynes, pour ses récurrentes remises en cause de l’origine humaine du changement climatique ainsi que pour ses techniques d’intimidation – comme un « martyr de la vérité et de la liberté ».

Trump profite de l’occasion pour accuser la « gauche radicale » et « les médias » d’avoir instauré le climat qui a abouti à l’assassinat de Kirk, et promet de s’en prendre à l’une comme aux autres.

Le 15 septembre, Jimmy Kimmel commente l’affaire dans son émission diffusée depuis 2003 sur la chaîne ABC : il se moque du manque d’empathie de Trump et laisse notamment entendre – à tort – que le tueur faisait partie du « gang MAGA [Make America Great Again] ».

Le 17 septembre, Brendan Carr, le président de la Commission fédérale des communications (FCC), s’exprime publiquement dans un podcast et demande aux diffuseurs de « prendre des mesures à l’encontre de Kimmel », suggérant une possible révocation des licences de diffusion des stations affiliées au réseau d’ABC dans le cas contraire. Une déclaration inédite pour une agence normalement indépendante qui a le pouvoir de réguler aux États-Unis les communications (radio, télévision, câble, satellite et télécoms), en délivrant des licences, allouant des fréquences et faisant appliquer les règles d’intérêt public. Le jour même, Disney, maison mère d’ABC, suspend indéfiniment l’émission Jimmy Kimmel Live.

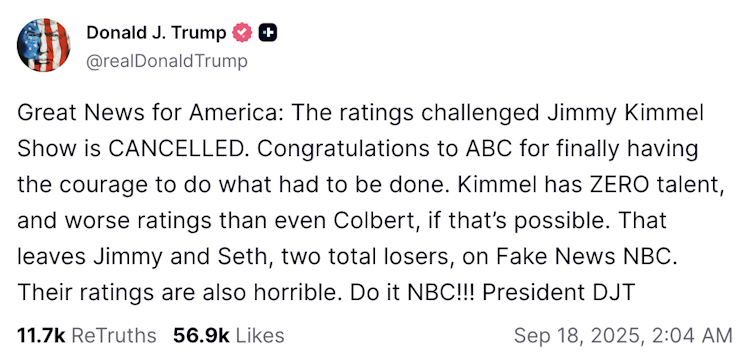

Le lendemain, sur sa plate-forme Truth Social, Donald Trump se fend d’un message félicitant ABC d’avoir « enfin eu le courage de faire ce qui devait être fait ». Il va jusqu’à encourager la chaîne NBC à en faire de même avec les humoristes Jimmy Fallon et Seth Myers (eux aussi connus pour leur hostilité à l’égard de l’administration actuelle), deux « losers complets » selon lui.

Truth Social

Sous pression du public, Disney annonce finalement, le 22 septembre, le retour à l’antenne de l’émission de Kimmel sur la chaîne ABC dès le lendemain.

Cette affaire est le signe d’une nouvelle escalade dans une stratégie plus large de pression politico-réglementaire exercée sur les médias, la culture, l’éducation et même l’économie par le gouvernement Trump.

Ce que dit le droit : la ligne rouge de la coercition

Cette forme de pression verbale venant de l’administration (appelée familièrement « jawboning » en anglais) contredit pourtant clairement le premier amendement de la Constitution qui garantit précisément la liberté d’expression face au pouvoir gouvernemental, que celui-ci soit fédéral, étatique et local, législatif, exécutif ou judiciaire.

Même si ce sont des compagnies privées (ABC/Disney) qui ont suspendu Jimmy Kimmel, la pression gouvernementale sur des acteurs privés pour réduire l’expression est clairement inconstitutionnelle. Du point de vue du droit, il faut en effet distinguer les sanctions privées (c’est-à-dire prises par les employeurs) – licites – d’une pression étatique.

Très récemment (arrêt NRA v. Vullo, 2024), la Cour suprême a d’ailleurs réaffirmé, à l’unanimité, qu’un responsable public violait le Premier amendement s’il s’appuyait sur la menace de sanctions réglementaires pour amener des acteurs privés à écarter un discours jugé indésirable. Rappelons que depuis les années 1960, les arrêts de la Cour suprême ont tous reposé sur une interprétation très libérale du Premier amendement, incluant une tolérance pour les contenus subversifs comme pour les discours de haine, sauf s’il s’agit d’une « action illégale imminente qui est susceptible de se produire » (arrêt Brandenburg v. Ohio, 1969).

Il est donc particulièrement choquant que la ministre de la justice, Pam Bondi, ose promettre, peu après l’assassinat de Kirk, qu’elle poursuivra tous ceux qui tiennent un discours de haine. Elle a d’ailleurs dû opérer du rétropédalage dès le lendemain de cette déclaration, reconnaissant implicitement que le hate speech, stricto sensu, reste protégé.

Dans le cas contraire, il faut d’ailleurs souligner que Charlie Kirk aurait été le premier à se retrouver devant un juge et à être certainement condamné pour ses propos, comme il l’aurait été en Europe.

« Marché des idées » : le pluralisme en soldes

Ce véritable « culte du droit à la liberté d’expression » repose sur une philosophie illustrée par la métaphore libérale du « marché des idées », devenue depuis les années 1960 une analogie courante dans le droit américain. Or ce qu’illustre très bien l’affaire Kimmel, c’est précisément que « le marché des idées » a en réalité produit une concentration du pouvoir (fusions médias/tech, alignements politiques), rendant l’espace public manipulable et inégal.

Depuis une quinzaine d’années, les opérateurs de stations locales (TV et radio) ont racheté et regroupé des dizaines, voire des centaines de chaînes pour former de grands conglomérats, comme Nexstar Media Group ou Sinclair Broadcast Group. Aux États-Unis, la diffusion nationale d’un réseau repose sur une fédération de stations locales affiliées. Ces groupes peuvent, légalement et contractuellement, préempter ou remplacer un programme du réseau sur leurs marchés – ce qui leur donne un levier décisif sur ce que le « public national » voit effectivement à l’antenne.

Ce sont précisément ces deux acteurs – Nexstar et Sinclair – qui ont d’abord menacé de ne plus diffuser l’émission de Jimmy Kimmel, fragilisant encore le modèle déjà précaire des late-night talk shows.

Sinclair, connu pour ses positions politiques conservatrices, a même laissé entendre qu’il maintiendrait la diffusion de Kimmel sur ses stations affiliées au réseau ABC si l’animateur présentait des excuses à la famille de Charlie Kirk et effectuait « un don personnel significatif » à celle-ci ainsi qu’à Turning Point USA, l’organisation fondée par Kirk.

Disney a donc tenté de contenir le risque d’un bras de fer avec ces grands groupes de diffuseurs de programmes, d’autant qu’un accord majeur avec les médias sportifs NFL–ESPN était en cours et que toute polémique pouvait compliquer ses rapports avec le régulateur fédéral (FCC).

De la même façon, Paramount, propriétaire de CBS, qui a déprogrammé, en juillet 2025, The Late Show with Stephen Colbert, émission phare du late-night, attendait elle aussi un feu vert de la FCC pour sa fusion avec Skydance, dont l’un des principaux actionnaires est le multimilliardaire Larry Ellison (fondateur d’Oracle), proche de Donald Trump.

Très politique et régulièrement critique de Donald Trump, The Late Show était une cible récurrente de la droite trumpiste (plaintes à la FCC en 2017 après une blague sur Trump, campagnes appelant à le « faire taire »). À la différence d’ABC, CBS a décidé de mettre fin à l’émission en mai 2026 – officiellement, sous couvert d’un motif financier.

D’après le New York Times, Ellison envisagerait une droitisation de CBS News, un accord avec TikTok et même un rachat potentiel de Warner Bros Discovery (qui possède HBO, Warner Bros., CNN) – autant de projets qui, là encore, supposent un passage devant le régulateur.

Cette concentration des médias se passe dans un contexte inquiétant de disparition de la presse locale (plus d’un tiers des titres ont disparu depuis 2005), d’attaques visant les médias publics et de l’omniprésence sur les réseaux sociaux de « l’indignation tapageuse » (outrage) pilotée par des entrepreneurs d’attention négative, comme Musk (X) ou Zuckerberg (Facebook) et amplifiée par des algorithmes qui rendent leurs utilisateurs captifs.

De la dissuasion à l’autocensure : dynamique d’intimidation

Les menaces que fait peser la concentration des médias sur la liberté d’information, et donc sur la liberté d’expression, sont largement ignorées, voire encouragées, par la Cour suprême, sans parler du climat de peur et d’intimidation à la fois économique et physique qui pèse aujourd’hui sur tous ceux qui critiquent publiquement l’administration en place.

Les compromis coûteux pour apaiser Donald Trump se multiplient. En décembre 2024, Disney/ABC a soldé son litige avec Trump en versant 15 millions de dollars à sa future bibliothèque présidentielle, en publiant une note exprimant ses regrets et en réglant environ 1 million de dollars de frais d’avocats. Le motif de la plainte pour diffamation qu’avait déposée Trump (un journaliste de la chaîne avait fait état des poursuites pour violences sexuelles engagées contre lui) était pourtant considéré par les spécialistes comme juridiquement faible.

De son côté, CBS/Paramount a mis fin en juillet 2025 au contentieux autour de l’émission 60 Minutes – Trump avait affirmé qu’avait été diffusé avant l’élection un montage « trompeur » d’une interview de Kamala Harris qui aurait favorisé la candidate démocrate à ses dépens – en acceptant de payer 16 millions de dollars destinés là aussi à la future bibliothèque présidentielle de Trump, sans excuse ni admission de faute cette fois.

Et ce n’est pas fini : le 16 septembre 2025, Donald Trump a déposé en Floride, où il pensait obtenir un verdict plus favorable, une plainte en diffamation contre le New York Times, l’accusant d’avoir publié des informations fausses et biaisées qui nuisent à sa réputation politique et commerciale et exigeant des dommages et intérêts s’élevant à… 15 milliards de dollars. La plainte a été rejetée par un juge fédéral le 19 septembre pour vice de forme.

On est passé de la « cancel culture » – ces campagnes de dénonciation, de retrait de soutien et de boycott, menées sous la pression du public et des réseaux sociaux – à une gouvernance par intimidation. Les conservateurs parlent de « consequence culture », et tentent ainsi de déplacer la norme sociale de la censure vers la responsabilisation des médias, mais la source de la sanction (marché/entreprises vs État) demeure la ligne rouge constitutionnelle.

Au-delà du fond, l’action s’inscrit dans une stratégie plus large mise en œuvre par Trump : celle de mettre au pas les grands médias. L’objectif est de dissuader une couverture critique en créant un effet dissuasif (« chilling effect »).

Tout cela dans un climat délétère de montée des menaces physiques contre les élus, les journalistes, les personnels électoraux, les juges, les enseignants et leurs familles – des menaces dont les effets sur la liberté sont difficilement mesurables.

Nul doute, cependant, que l’assassinat de Charlie Kirk, mais aussi celui en juin dernier de l’élue locale démocrate Melissa Hortman et de son mari dans le Minnesota ne vont pas encourager la prise de parole publique, dans la tradition des Townhall Meetings (« réunion de quartier »), pourtant nécessaires à la délibération démocratique.

Promesse de dérégulation, pratique de domination

L’ironie tragique de la situation, c’est que Donald Trump est arrivé au pouvoir en promettant plus de liberté d’expression : l’un de ses tout premiers décrets, le jour même de son investiture, avait pour titre « Restaurer la libre expression et arrêter la censure fédérale ».

Il s’agissait principalement pour lui, à ce moment-là, d’encourager la dérégulation des plates-formes des réseaux sociaux. À présent, le trumpisme opère une transformation rhétorique qui renverse le sens des mots : l’invocation rituelle de la « liberté d’expression » sert en fait à justifier des pratiques anti-libérales (pression d’État, consolidation médiatique, punition expressive).

L’ampleur des attaques publiques contre un principe sacré aux États-Unis a soulevé un tollé, y compris chez certaines personnalités républicaines de premier plan, comme Tucker Carlson, Ted Cruz ou encore Rand Paul.

Le revirement de Disney sur la diffusion de l’émission de Jimmy Kimmel intervient après une forte levée de boucliers (protestations publiques, lettre de centaines d’artistes, annulations d’abonnements à Disney+) qui pourrait avoir changé le rapport de force. Malgré cela, Nexstar et Sinclair refuser toujours de diffuser l’émission sur leurs réseaux. Quant à Donald Trump, il menace de poursuivre ABC, et de « tester » la chaîne, en rappelant sur son réseau social le précédent règlement « de 16 millions de dollars » en sa faveur obtenu en décembre 2024.

Il est donc clair que cette bataille pour la liberté d’expression et la démocratie n’est pas finie. Une leçon semble toutefois se dessiner : seule une pression venant du bas (des consommateurs, des citoyens et des électeurs) peut contrer les dérives autoritaires de Donald Trump et de son administration.

![]()

Jérôme Viala-Gaudefroy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. La liberté d’expression aux États-Unis résistera-t-elle aux coups de boutoir de Donald Trump ? – https://theconversation.com/la-liberte-dexpression-aux-etats-unis-resistera-t-elle-aux-coups-de-boutoir-de-donald-trump-265775