Source: The Conversation – France (in French) – By Bastien Castagneyrol, Chercheur en écologie, Inrae

Chaque été, les canicules nous rappellent l’importance des plantes pour rafraîchir l’air ambiant. Mais pourquoi faut-il en arriver à souffrir physiquement pour enfin s’intéresser à ces êtres vivants ?

Le Douanier Rousseau a peint Le Rêve en 1910. Que voyez-vous sur cette toile ?

Museum of Modern Art, CC BY

La majorité des lecteurs auront certainement vu une femme nue allongée sur une banquette de velours, ainsi que deux félins aux grands yeux étonnés. Les plus attentifs auront noté la présence d’un singe jouant de la flûte, d’un éléphant, et de deux oiseaux. Mais combien ont prêté attention aux plantes ? Elles sont pourtant bien là, et il a fallu que l’œil soulève les feuilles et les pétales pour voir les animaux cachés.

Si vous n’avez pas pensé aux plantes, c’est peut-être que vous souffrez de cécité botanique. Ce concept a été forgé à la fin des années 1990 par James Wandersee et Elisabeth Schussler, deux botanistes américains inquiets de l’érosion de l’enseignement de leur discipline dans les écoles américaines.

Ils définissent la cécité botanique comme « l’incapacité à voir ou à remarquer les plantes dans son propre environnement ». Parler de cécité est peut-être trop radical. L’œil voit la plante. C’est le cerveau qui filtre et classe cette information comme étant moins pertinente a priori que les autres. Certains auteurs préfèrent d’ailleurs évoquer une disparité dans la connaissance des plantes (plant awareness disparity), ou un « zoochauvinisme » qui nous ferait porter un intérêt bien plus grand aux animaux dont on peut se sentir plus proches. Quel que soit le terme choisi, le problème reste entier : on fait peu de cas des plantes.

Comment savoir si je suis atteint de cécité botanique ?

Les symptômes de la cécité botanique sont les suivants : une incapacité à nommer les plantes les plus communes autour de soi, un manque d’intérêt pour elles, une incapacité à reconnaître les fonctions qu’elles remplissent dans les écosystèmes (autres que celle de remplir notre assiette), et une attraction plus spontanée envers les animaux.

Peut-être doutez-vous que cela vous concerne. Pourtant, combien d’espèces d’arbres pouvez nommer spontanément, et combien savez-vous en reconnaître parmi celles qui poussent autour de chez vous ? Ce simple test proposé par l’INRAE vous en donnera un aperçu.

Bien sûr, une expérience personnelle ne vaut pas une démonstration. Des chercheurs suédois ont ainsi voulu apporter des éléments de preuve plus convaincants. Ils se sont interrogés sur ce que « voyaient » des élèves et leurs enseignants lorsqu’ils visitaient une serre tropicale où coexistent des plantes et des animaux (oiseaux, amphibiens, primates), mais également lorsqu’ils visitaient la serre d’un jardin botanique, où les seuls animaux étaient des poissons dans un bassin à l’entrée, mais où les plantes étaient nommées.

Les résultats étaient sans appel : une large majorité des enfants et enseignants (89 %) ont rapporté avoir vu des animaux lorsqu’ils ont visité la serre tropicale. Ils n’étaient que 30 % à avoir dit avoir vu des plantes. Au contraire, 70 % des visiteurs ont rapporté avoir vu des plantes en visitant le jardin botanique. Dans ce cas, les plantes étaient « vues », parce qu’elles étaient clairement identifiées et que l’attention des visiteurs était dirigée dessus. Nous voyons les plantes, mais nous n’y prêtons pas spontanément attention.

Est-ce que c’est grave ?

Mais alors est-ce grave ? Oui et non. L’ours brun est certes plus dangereux que le lierre terrestre, de même que la morsure de la vipère est autrement plus dangereuse que la démangeaison de la grande ortie. Mais la datura, la digitale, le laurier rose, et l’if sont des plantes toxiques qu’il est bon de connaître pour préserver sa santé et celle de son entourage.

Les plantes sont également le support de nombreux services écosystémiques essentiels à notre bien-être. Il y a bien sûr celles qui nous nourrissent directement ou qui fournissent la nourriture aux animaux que l’on mange, celles qui nous habillent, celles avec lesquelles nous construisons nos bâtiments ou façonnons nos meubles ou nos ustensiles de cuisine. Au-delà de ces services d’approvisionnement, les plantes régulent la composition de l’atmosphère, elles contribuent à la filtration et à l’épuration de l’eau et protègent les sols de l’érosion. L’oyat, par exemple, n’est guère plus qu’une herbe qui passe inaperçue sur le chemin du parking à la plage. Pourtant, elle joue un rôle essentiel dans la stabilisation des dunes.

La cécité botanique va de pair avec ce que l’on appelle l’extinction de l’expérience de nature. Nos modes de vie de plus en plus urbains nous éloignent des plantes et du vivant non-humain en général. On voit de moins en moins les plantes, alors on ne s’y intéresse pas. On ne s’y intéresse pas, alors on ne se préoccupe pas de leur éviction de notre environnement. Elles sont de ce fait encore moins présentes, alors on les voit encore moins… C’est un cercle vicieux qui peut même aboutir à une érosion de l’expertise scientifique.

Inné ou à qui la faute ?

Le caractère universel de la cécité botanique fait cependant débat, de même que ses causes. On retiendra toutefois la possibilité d’une composante biologique et d’une composante culturelle, auxquelles on peut ajouter une cause structurelle

Les plantes sont vertes, et elles sont immobiles. Elles forment un fond vert homogène que l’œil balaie par des mouvements saccadés sans fixer son attention. La survie des humains a longtemps – et c’est parfois encore le cas – dépendu de leur capacité à échapper aux prédateurs d’une part et à chasser des proies mobiles d’autre part. Cela pourrait expliquer une plus grande capacité de notre cerveau à repérer les animaux dans notre environnement. Les plantes, fond homogène vert et immobile à la vie animale pourraient être perçues par notre cerveau comme une information non-pertinente. Cette hypothèse est séduisante, mais difficile à tester.

Comme pour les peurs que nous inspirent certains animaux, il est plus vraisemblable que la cécité botanique ait une composante largement culturelle. C’est ce que propose une étude récente dans laquelle les chercheurs ont réalisé une synthèse de 326 articles scientifiques issus de différentes disciplines. Il en ressort que la cécité botanique concerne majoritairement les populations urbaines et relève surtout d’un manque d’exposition indirecte aux plantes. Il n’y a qu’à piocher au hasard dans une bibliothèque d’enfant pour s’en convaincre : les livres mettant en scène des animaux dominent. On retrouve cette réalité dans les dessins animés et les films de Disney. Entre Blanche Neige (1937) et la Reine des Neiges (2013), le temps d’écran occupé par les plantes a très largement décru. Nous sommes ainsi de moins en moins exposés aux plantes, que cela soit dans les œuvres culturelles ou dans notre vie quotidienne.

Fourni par l’auteur

À cette raréfaction de notre exposition aux plantes s’ajoute une raréfaction de notre exposition directe, largement due à nos modes de vie maintenant majoritairement urbains et à la difficulté pour certaines personnes d’accéder physiquement à des espaces de nature ou bien d’y laisser les enfants jouer. L’éloignement constitutif des personnes (notamment des enfants) aux espaces de nature peut renforcer le désintérêt pour les plantes, à plus forte raison dans un espace urbain ou la survie des individus impose de porter plus d’attention au trafic (automobiles, vélos, trottinettes) qu’aux plantes.

Est-ce que ça se soigne ?

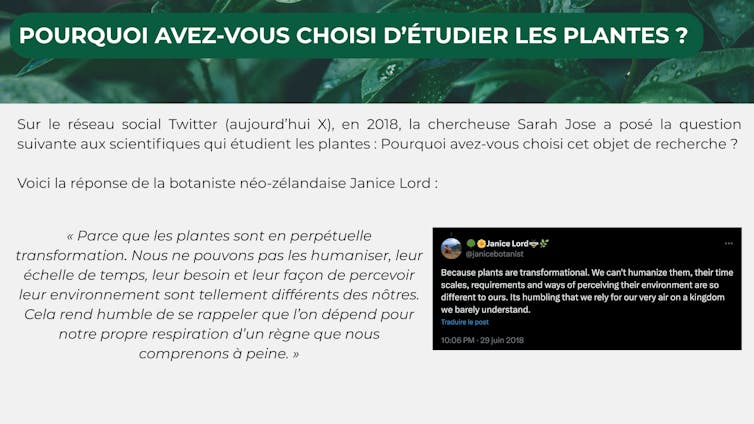

Si l’on accepte l’idée que les causes sont essentiellement culturelles, alors l’éducation peut y remédier. Des anecdotes rapportées par des scientifiques sur Twitter montrent que l’expérience et l’éducation jouent un rôle clé pour contrevenir à la cécité botanique. Les scientifiques ont témoigné de l’importance de leurs enseignants mais aussi de diverses expériences quotidiennes avec les plantes dans leur connaissance actuelle du monde végétal.

L’école a de fait un rôle à jouer. Les enseignants – y compris à l’université – peuvent choisir d’illustrer des notions fondamentales en biologie à partir d’exemples végétaux ou bien installer tout simplement des plantes dans la classe, en donnant aux élèves la responsabilité d’en prendre soin. C’est ce que démontre le projet « plante de compagnie » (plant pet project). En semant des graines de basilic, coriandre, concombres ou autres courgettes et en réalisant, à la demande des enseignants, des mesures régulières sur les plants en pots jusqu’à la production de nouvelles graines, un groupe de 200 étudiants américains a significativement augmenté son attention aux plantes.

On peut aussi lutter contre la cécité botanique une fois passé l’âge de l’école. Le programme de science participative Sauvage de ma rue invite les personnes à noter la présence des plantes dans l’espace urbain. L’application Pl@ntnet facilite leur reconnaissance, et le Floriscope peut aider à choisir lesquelles installer dans son jardin.

Les pouvoirs publics ont aussi la capacité de changer nos rapports au plantes : en rapprochant les personnes des plantes, physiquement, en développant des espaces verts en ville accessibles partout et pour tous, en re-végétalisant les cours d’écoles, en promouvant les actions d’éducation formelle et informelle dehors et en facilitant l’accès aux programmes de sciences participatives.

Il ne s’agit pas simplement de rassurer quelques botanistes nostalgiques et à juste titre inquiets de voir s’étioler l’enseignement de leur discipline. Lutter contre la cécité botanique, à l’école autant que dans la rue permet de développer des capacités d’observation et d’attention. C’est un enjeu de santé physique et psychique, autant qu’un acte citoyen permettant un pas en avant vers la durabilité de nos modes d’existence. Qu’attendons-nous ?

![]()

Bastien Castagneyrol a reçu des financements de l’Agence Nationale pour la Recherche pour le projet OSCAR visant à développer un observatoire participatif de la santé des arbres en ville (https://anr.fr/Projet-ANR-23-SARP-0016 ) et de l’Université de Bordeaux pour le projet Passeurs d’arbres en partenariat avec Bordeaux Métropole (https://www.bordeaux-metropole.fr/actualites/si-vous-deveniez-passeur-darbre-territoire).

– ref. Souffrez-vous de cécité botanique ? – https://theconversation.com/souffrez-vous-de-cecite-botanique-264806