Source: The Conversation – in French – By Romain Busnel, Chargé de recherche en sciences sociales du politique, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Le 5 août dernier, Luis García Villagrán, défenseur des personnes migrantes, a été arrêté à la frontière sud du Mexique. En marge des pressions diplomatiques états-uniennes, cette criminalisation du militantisme réactive les débats en cours autour de la définition des catégories du militant et du « passeur », de l’accompagnement humanitaire et du « trafic d’êtres d’humains ».

En juin 2025, Luis García Villagrán, 63 ans, avocat formé au droit en prison (il y a passé douze ans, de 1998 à 2000, à la suite d’un imbroglio judiciaire pour lequel il a finalement été innocenté), avait repris sa casquette d’activiste dans la ville de Tapachula (Chiapas, sud du Mexique, à une vingtaine de kilomètres du Guatemala) pour dénoncer les manquements des autorités mexicaines compétentes en matière migratoire. Il les accusait d’être corrompues et de freiner l’octroi de visas aux milliers de personnes bloquées dans cette ville de 350 000 habitants, désireuses de s’installer au Mexique ou, plus souvent, de traverser son territoire afin de rejoindre les États-Unis.

Face à l’absence de solutions, il a organisé une caravane. Ce mode d’action consiste à se déplacer vers le Nord à plusieurs centaines ou milliers de sans-papiers pour faire pression sur les autorités et se protéger des exactions aussi bien des forces de l’ordre que des groupes criminels.

Le 6 août 2025, cette première caravane de plus de 500 personnes depuis la prise de fonctions de Donald Trump est finalement partie sans le militant, arrêté la veille par les forces de l’ordre mexicaines et conduit au bureau du procureur fédéral (Fiscalía General de la República). Le lendemain, la présidente de la République Claudia Sheinbaum a justifié sa mise en détention :

« Ce n’est pas un militant. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt et il est accusé de trafic d’êtres humains. »

Organisations de la société civile et universitaires mexicains se sont immédiatement alarmés de cette stigmatisation et de la violation de la présomption d’innocence de la part de la plus haute autorité du pays. Le 11 août, un juge fédéral a finalement ordonné la libération de l’activiste dans l’attente d’une enquête approfondie, faute de preuves solides. Le lendemain, le procureur fédéral a réagi en dénonçant la supposée mansuétude du juge à l’égard de Villagrán : « Quand on a fait comparaître cette personne devant le juge, celui-ci n’a pas même pas voulu analyser les 75 preuves que les autorités lui avaient présentées. […] Je n’ai jamais vu ça. »

La frontière sud du Mexique, une zone d’« endiguement migratoire » sous surveillance états-unienne

Cette intromission des plus hautes sphères fédérales dans le cas d’un défenseur des droits des personnes migrantes a de quoi surprendre dans ce pays gouverné par la gauche depuis 2018 (année de la victoire d’Andrés Manuel López Obrador, à qui Claudia Sheinbaum a succédé en 2024).

Ces événements s’inscrivent dans le cadre d’une externalisation des frontières états-uniennes au Mexique, caractérisée par des politiques de mise en attente des personnes migrantes. Si la frontière du Mexique avec les États-Unis accapare une large part de l’attention médiatique, les dynamiques de la frontière Sud, en bordure du Guatemala, restent peu documentées.

Au cours des années 2010, cette zone de passage obligé pour les personnes désireuses de rejoindre les États-Unis a fait l’objet de politiques dites d’« endiguement migratoire » visant à ralentir les flux de personnes migrantes issues d’Amérique centrale (Honduras, Guatemala, Nicaragua, Salvador), des Caraïbes (Haïti, Cuba), d’Amérique du Sud (Venezuela, Équateur) mais aussi d’autres continents (Afrique, Moyen-Orient et Asie).

Face à la massification et à la diversification des mobilités internationales dans cette région, les politiques migratoires mexicaines sont progressivement devenues une marge d’ajustement des relations diplomatiques avec les États-Unis, notamment dans le contexte actuel de renégociation des droits de douane.

Déjà, en 2019, le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador avait négocié le maintien de droits de douane avantageux en échange de l’envoi à la frontière Sud du Mexique de la Garde nationale, un nouveau corps de police militarisée.

Les multiples contrôles sur les routes, ainsi que les pratiques d’allongement des délais d’obtention de papiers permettant de transiter légalement au Mexique ont fait de Tapachula une « prison à ciel ouvert », où plusieurs dizaines de milliers de personnes exilées restent bloquées dans l’attente d’une régularisation.

Cette situation encourage les versements de pots-de-vin aux agents de l’Institut national des migrations (INM) – déjà dénoncés par un ancien directeur de cette institution –, mais aussi la présence de réseaux de passeurs illicites, parfois en lien avec des groupes criminels.

Des caravanes pour s’extirper de l’attente

En réponse à cette mise en attente dans le Chiapas, État le plus pauvre du Mexique, un nouveau mode d’action collective et migratoire a émergé dans les années 2010. Certains religieux et activistes issus d’organisations de défense du droit à la migration ont commencé à accompagner des groupes de personnes migrantes dans leur périple, pour les protéger en les rendant plus visibles.

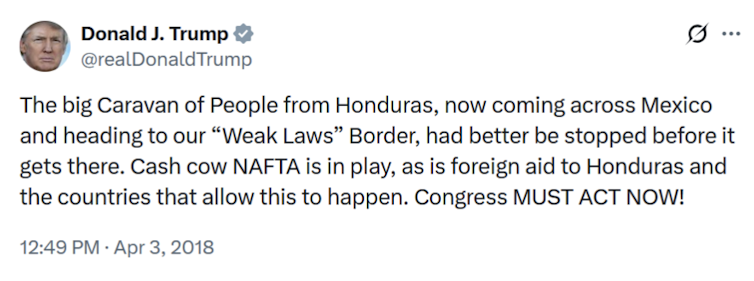

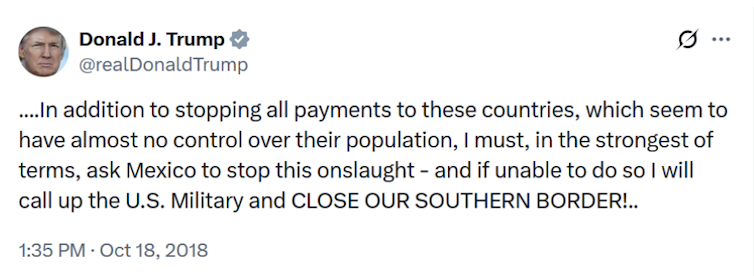

C’est ainsi qu’ont émergé en 2018 des caravanes de plusieurs milliers de personnes sur les routes d’Amérique centrale et du sud du Mexique. À cette époque, leur importante médiatisation avait déclenché des réactions virulentes du président états-unien Donald Trump.

Depuis, ce type d’actions n’a pas cessé. Tous les ans, plusieurs caravanes partent de Tapachula. Luis García Villagrán a participé activement à plusieurs d’entre elles. Cela lui vaut, comme à d’autres, une stigmatisation régulière de la part de personnalités politiques (de droite comme de gauche, à l’instar de la présidente Sheinbaum) qui entretiennent l’amalgame entre « militant » et « passeur » (coyote ou pollero au Mexique), entre « accompagnement » et « trafic d’êtres humains ».

Des militants visés et des migrants en danger

La poursuite en justice d’activistes s’inscrit en prolongement d’une répression de longue date par l’État mexicain du militantisme politique. Elle déborde aujourd’hui sur l’enjeu migratoire, un sujet sensible au niveau diplomatique, mais aussi au niveau national dans la mesure où les personnes migrantes sont des cibles facilement exploitables pour les groupes criminels.

Déjà en 2019, plusieurs activistes mexicains présents pour accompagner les caravanes avaient fait l’objet d’intimidations, d’arrestations et de menaces. Certains ont même été physiquement violentés lors des interrogatoires.

La répression se fait aussi à bas bruit, par des acteurs pas toujours bien identifiés. Les militants reçoivent souvent des menaces provenant de numéros inconnus sur leurs téléphones. Il arrive aussi que celles-ci soient mises à exécution, par exemple lorsque Luis García Villagrán s’est fait passer à tabac par un groupe armé en octobre 2023, peu après avoir annoncé vouloir accompagner une caravane organisée par un autre activiste.

La criminalisation du militantisme en soutien aux sans-papiers n’est pas sans rappeler des processus observés en Europe. Mais si les activistes disposent de relais médiatiques pour se défendre des accusations, les personnes migrantes restent celles qui pâtissent en premier de la répression.

Par le suivi de caravanes, mes recherches de terrain ont montré que la privation des soutiens sur le trajet expose les personnes migrantes aux exactions de groupes criminels ou des autorités policières. En outre, les personnes exilées qui s’impliquent dans l’organisation quotidienne pour négocier avec les autorités, assurer la logistique des repas ou prendre des décisions paient parfois cher cet engagement. Identifiées comme les moteurs de la mobilisation par les autorités mexicaines, beaucoup sont arrêtées dans une quasi-indifférence générale, et sont ensuite privées de visas d’entrée aux États-Unis et au Mexique.

Au Mexique, comme ailleurs, la criminalisation de tout acte de solidarité s’inscrit dans la construction d’un régime de mobilité restrictif. Aide aux personnes migrantes par leurs soutiens ou entraide entre personnes migrantes sont susceptibles d’être réprimées au nom d’un amalgame fallacieux entre accompagnement humanitaire et « trafic d’êtres humains », ou défenseur des personnes migrantes et « passeur ». Ces processus visent aussi à créer une démarcation entre, d’une part, les « bonnes » organisations de soutien financées par l’aide internationale qui assistent les exilés dans les lieux d’attente et, d’autre part, les « mauvaises » qui les accompagnent sur les routes ou qui protestent contre le sort qui leur est réservé.

C’est pourtant bien ce nouveau paradigme qui contribue à rendre les routes de l’exil beaucoup plus dangereuses pour les personnes qui les empruntent, mais aussi pour celles qui y vivent.

![]()

Romain Busnel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Au Mexique, le pouvoir criminalise les défenseurs des migrants – https://theconversation.com/au-mexique-le-pouvoir-criminalise-les-defenseurs-des-migrants-264223