Source: The Conversation – France (in French) – By Sophie Barthelemy, Ingénieure de recherche sur le retrait-gonflement des argiles, BRGM

Le risque de retrait-gonflement des sols argileux, associé aux périodes de sécheresse, est en forte augmentation du fait du changement climatique. Il occasionne des dégâts considérables sur les bâtiments, mais également sur les routes. Rien qu’en 2022, il a coûté plus de trois milliards d’euros à la collectivité et aux assureurs. Des recherches récentes ont construit un indicateur pour prévoir l’évolution future des risques.

Le retrait-gonflement des sols argileux (RGA) est un risque naturel étonnamment méconnu au regard de ses conséquences et de son coût pour la collectivité. Ce phénomène conduit le sol à se rétracter comme une éponge suite à une période de sécheresse, et à gonfler ensuite lors du retour des pluies. Ces variations de volume peuvent endommager les constructions situées en surface.

Le nombre de maisons fissurées est en forte augmentation depuis plusieurs années en France. Cela pourrait encore s’aggraver sous l’effet du changement climatique, en particulier dans le sud-ouest et le nord-est du pays.

Les experts du climat s’accordent sur le fait que les températures vont augmenter en France du fait du changement climatique, mais ces projections ont jusque-là peu été utilisées pour évaluer les tendances associées au phénomène de RGA en particulier. Des travaux récents menés conjointement par Météo France, le BRGM et la Caisse centrale de réassurance (CCR) ont permis d’améliorer les connaissances à ce sujet et ont proposé un indicateur RGA spécifique qui pourrait être utile pour prévoir et quantifier l’ampleur des sécheresses à venir.

Un risque présent sur plus de la moitié du territoire français

De quoi parle-t-on lorsqu’on parle de RGA ? Certains sols, semblables à des éponges, gonflent et se rétractent de manière cyclique au fil des saisons.

Fourni par l’auteur

À l’origine de ce phénomène, on trouve des minéraux argileux, comme la smectite, qui sont capables de retenir de l’eau dans leur structure en millefeuille. Leur changement de volume provoque une variation millimétrique du niveau de la surface, imperceptible à l’œil nu, mais qui peut suffire à fissurer routes, chaussées et constructions légères comme des maisons de plain-pied.

Ce type de sol est présent sur environ la moitié de la superficie du territoire français. Plus de 10 millions de logements individuels y sont construits. Or, sous le climat tempéré qui est actuellement le nôtre, les sols sont humides la plupart du temps. Les sinistres surviennent donc en période de sécheresse.

Les dégâts causés par le RGA sont considérables. Les réparations sont prises en charge dans le cadre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (régime CatNat), qui, reposant sur le principe de solidarité nationale, est alimenté par un pourcentage de nos primes d’assurance. Depuis 1989, ce risque a coûté plus de 25 milliards d’euros à la société et aux assureurs, selon la Caisse centrale de réassurance (CCR), se classant ainsi au deuxième rang derrière les inondations.

Depuis 2015, il est même devenu le premier poste d’indemnisation lié aux catastrophes naturelles en France, du fait de la prévalence des sécheresses.

Les experts du climat s’accordent sur le fait que les températures vont augmenter en France du fait du changement climatique, mais la projection de l’état hydrique des sols reste un exercice ardu. Dans ce contexte, il était urgent de développer un outil pour anticiper les conséquences d’un phénomène complexe et diffus comme le RGA.

À lire aussi :

Retrait-gonflement des sols argileux : une explosion des risques depuis 2015

Vers un modèle de prévision des risques de RGA

Depuis plus de trente ans, Météo France développe un outil appelé « modèle des surfaces terrestres » qui permet de simuler les transferts d’eau et de chaleur se produisant entre l’atmosphère, le sol et la végétation à l’aide d’équations biophysiques. Il permet notamment de simuler l’humidité du sol jusqu’à deux mètres de profondeur, sur une grille de résolution de 8 km pour la France.

Fruit de nombreuses années de développement, cet outil de simulation permet de représenter finement les processus à l’œuvre. La végétation, élément clé pour comprendre le fonctionnement des surfaces continentales, y est modélisée en détail (croissance, flétrissement…), avec une distinction entre les principaux types de végétation (arbres feuillus ou conifères, herbacés de prairie ou de culture…).

Cet outil a été utilisé pour mieux comprendre le profil des sécheresses passées ayant causé des dommages liés au RGA, dans l’espoir de pouvoir anticiper leurs évolutions futures. Un indicateur annuel de sécheresse a ainsi été développé afin de mieux caractériser les facteurs favorisant la survenue du RGA et de quantifier, d’un point de vue statistique, le nombre global de sinistres. À noter toutefois que l’objectif de l’outil n’est pas de déterminer le risque de sinistre à l’échelle de chaque maison individuelle.

Concrètement, l’indicateur quantifie la durée et l’intensité du déficit hydrique d’une couche profonde du sol (de 80 cm à 1 m) au cours d’une année complète en se basant sur les simulations d’humidité du sol pour une végétation d’arbres feuillus.

En effet :

-

L’humidité des sols de surface varie continuellement en fonction des aléas météorologiques, mais les variations en profondeur marquent les tendances sur le long terme. Il est donc pertinent de s’y intéresser : plus le front de dessiccation du sol est profond, plus le tassement cumulé du sol en surface est important.

-

L’état hydrique de référence d’un sol et les conditions causant des dommages varient beaucoup d’une région à une autre en fonction du climat. Par exemple, l’humidité volumique (volume d’eau rapporté au volume de sol) est généralement plus faible à Marseille qu’en Moselle. Ce qui est normal dans un cas serait sinistrant dans l’autre. Ainsi, le déficit d’humidité servant au calcul de l’indicateur est évalué par rapport à l’historique du secteur.

-

Le choix de considérer une végétation arborée repose sur le constat que la présence d’un arbre planté à proximité d’une maison peut avoir des conséquences néfastes et engendrer des dégâts en raison de l’absorption accrue d’eau par les racines.

Cet indicateur fonctionne-t-il sur les données historiques ? Une comparaison avec des statistiques communales de sinistres révèle que oui : il y a une corrélation positive entre la valeur de l’indicateur et la survenue de dommages. Cette approche permet bien d’identifier les années où surviennent des sécheresses propices au RGA.

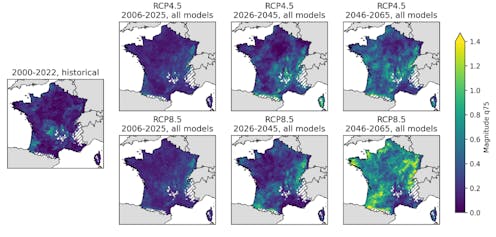

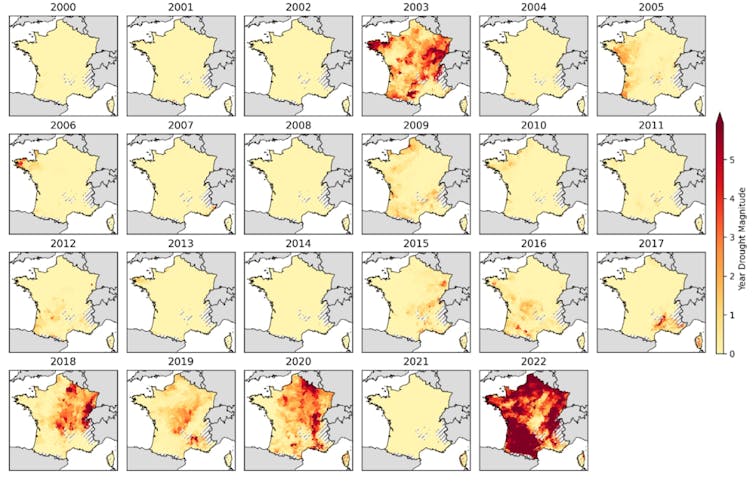

L’indicateur a ainsi été évalué pour la France entre 2000 et 2022 à partir de données climatiques et de données météorologiques collectées par le réseau de stations Météo France. Cinq années particulières ont été mises en évidence par cette analyse : 2003, 2018, 2019, 2020 et 2022.

S. Barthelemy et al, Fourni par l’auteur

Les sécheresses de ces cinq années figurent toutes parmi les 20 événements les plus coûteux du régime CatNat, tous risques confondus.

Les années 2022, 2018 et 2003 occupent respectivement les première, deuxième et quatrième places du classement. Le coût de la sécheresse 2022 est estimé entre 3,4 milliards et 3,7 milliards d’euros : un montant colossal.

Et le changement climatique dans tout ça ?

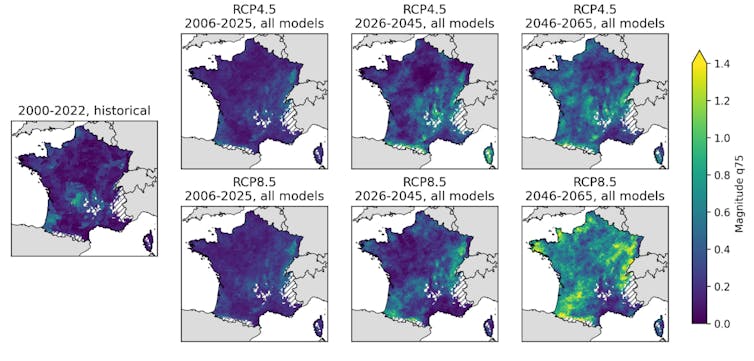

Un dernier volet de l’étude avait pour objectif de cerner l’évolution future des sécheresses propices au RGA sous l’effet du changement climatique, en projetant l’indicateur sous différents scénarios d’émissions de gaz à effet de serre.

Développés par la communauté scientifique depuis le début des années 1990, ces scénarios climatiques, appelés scénarios RCP, pour Representative Concentration Pathway, visent à proposer une gamme de trajectoires d’évolutions possibles des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en fonction de différentes hypothèses socio-économiques.

Ces scénarios ont été couplés avec des modélisations du système climatique afin de répercuter leurs effets sur les variables météorologiques (température, pression, humidité, etc.). Des simulations ont été réalisées en utilisant un grand nombre de modèles de climat différents, afin de prendre en compte les incertitudes le mieux possible.

Ceci a permis de calculer l’évolution de l’indicateur RGA jusqu’en 2065, à partir de modélisations de l’humidité des sols réalisées à partir de six modèles climatiques différents sous les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5 (scénario médian d’émissions modérées et scénario pessimiste, où les émissions continuent d’augmenter au rythme actuel).

S. Barthelemy et al, Fourni par l’auteur

Dans les deux scénarios, la valeur de l’indicateur augmente, notamment après 2045, ce qui traduit une intensification à venir des sécheresses favorables au RGA. Le nord-est et le sud-ouest du pays seraient particulièrement touchés par ce phénomène dans le cadre du scénario RCP 8.5.

Il s’agit d’un résultat inédit. L’exercice de projection des impacts du changement climatique est désormais décliné à de nombreux phénomènes, mais des analyses fines des conditions hydriques propices au RGA faisaient jusqu’alors défaut.

Dans un monde de plus en plus chaud, comme en témoigne l’été 2025.), il va falloir apprendre à gérer cette menace qui pèse sur le bâti.

![]()

Sophie Barthelemy a reçu des financements de Météo-France, du BRGM et de la Caisse Centrale de Réassurance dans le cadre de sa thèse de doctorat.

– ref. Changement climatique : un indicateur pour prévoir les risques de maisons fissurées – https://theconversation.com/changement-climatique-un-indicateur-pour-prevoir-les-risques-de-maisons-fissurees-262568