Source: The Conversation – France (in French) – By Lamine Ighil Ameur, Chercheur en mécanique des sols, Cerema

Les sécheresses ne posent pas seulement problème pour les stocks d’eau potable et pour l’agriculture : elles occasionnent aussi des dégâts sur le bâti à travers le retrait-gonflement des argiles. Ce phénomène est en pleine expansion en France du fait du changement climatique, avec un point de bascule notable en 2015.

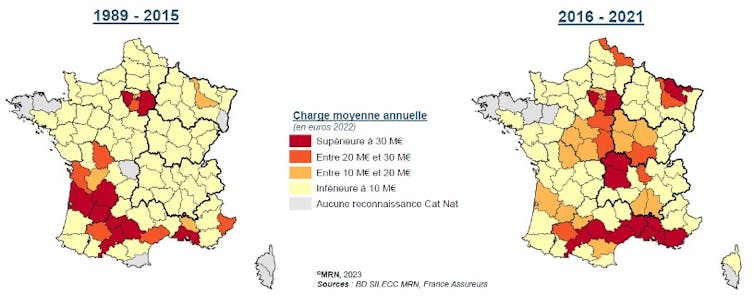

Depuis 2015, la France métropolitaine connaît des sécheresses de plus en plus intenses et fréquentes, pendant des périodes plus longues du fait du changement climatique. La part des sécheresses dans les catastrophes naturelles indemnisées par le régime Cat-Nat est passée de 37 % à 60 % au cours de la période 2016-2021 en termes de charge financière cumulée.

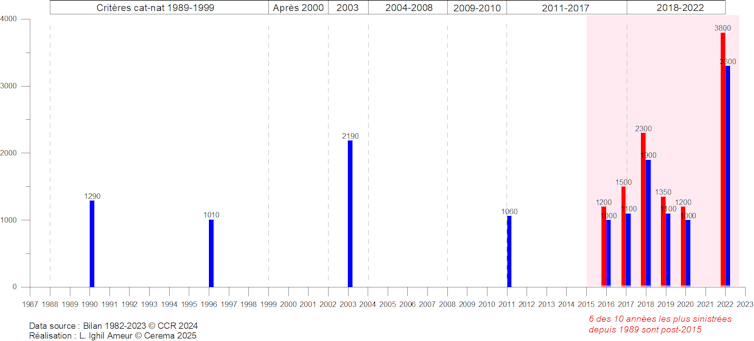

En 2022, la France a connu, pour la sixième fois en dix ans, une sécheresse de grande ampleur. Cette sécheresse, dont le coût est aujourd’hui estimé à plus de 3,5 milliards d’euros, a battu tous les records depuis 1989, qui est l’année où la sécheresse a été intégrée dans le régime Cat-Nat.

La récurrence de telles sécheresses extrêmes accroît la vulnérabilité du bâti, notamment due au phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA), avec des dégâts qui se cumulent dans le temps et, parfois, sur les mêmes bâtiments vulnérables. Ces derniers nécessitent alors des travaux plus lourds et plus coûteux.

Que sait-on de l’augmentation de ce risque et du coût qu’il représente pour les assureurs ? État des lieux.

Le retrait-gonflement des argiles en question

De nombreuses études ont étudié l’impact du changement climatique sur le phénomène de RGA sous différents angles.

En 2009, une étude majeure, produite par les membres du groupe de travail « Risques naturels, assurances et changement climatique », cadrait le problème à travers plusieurs questions :

-

Le phénomène de RGA va-t-il s’intensifier ? Affectera-t-il des constructions jusque-là épargnées ? Engendrera-t-il des désordres plus conséquents sur les maisons sinistrées ?

-

La zone géographique concernée par le RGA va-t-elle s’étendre ?

-

Quel sera l’impact de l’augmentation de la fréquence des sécheresses sur les désordres occasionnés ?

Les auteurs de cette étude avaient considéré que

-

la France va continuer à se réchauffer, ce qui s’accompagnera de sécheresses estivales plus fréquentes, plus longues et plus intenses ;

-

l’extension géographique du phénomène, telle que délimitée par les cartes d’aléa retrait-gonflement, est supposée ne pas évoluer avec le changement climatique attendu entre 2010 et 2100 ;

-

le changement climatique ne devrait pas modifier l’intensité du phénomène ;

-

dans l’hypothèse de sécheresses estivales plus fréquentes, l’effet cumulatif lié à la succession rapide d’épisodes de sécheresse, s’il existe, pourrait toutefois être amplifié.

Aujourd’hui, après plus de quinze ans, ces conclusions sont-elles encore valables ?

Un risque en pleine expansion

L’année 2015 a constitué une année de bascule. La France a connu une période 2016-2022 marquée par une accélération des effets du changement climatique sur le phénomène de RGA et sur la sinistralité sécheresse.

On peut retenir plusieurs faits marquants pendant cette période :

D’abord, l’extension géographique du RGA. La part du territoire susceptible et exposée moyennement ou fortement au phénomène de RGA était respectivement de 24 % pour la décennie 2010 et 48 % pour la décennie 2020.

Au total, plus d’une maison sur deux se retrouve désormais très exposée au RGA. En 2017, un premier recensement faisait état de 4,3 millions de maisons potentiellement très exposées, soit 23 % de l’habitat individuel. Le dernier recensement de juin 2021 établissait plus de 10,4 millions de maisons en zone d’exposition RGA moyenne ou forte, soit 54,2 % du nombre total de maisons en France. Ce chiffre devrait même atteindre 16,2 millions à l’horizon 2050.

D’autant plus que la sécheresse s’étend progressivement à tout le territoire français. Alors que la sinistralité était auparavant principalement concentrée sur le croissant argileux, elle s’étend désormais sur les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, y compris sur des sols jadis épargnés, notamment les sols peu argileux.

MRN 2023, Fourni par l’auteur

La dessiccation des sols (suppression naturelle ou artificielle de l’humidité contenue par ceux-ci, ndlr) du fait des sécheresses est également de plus en plus profonde. Avant 2015, sous un climat tempéré, la dessiccation des sols due aux variations saisonnières de teneur en eau affectait les sols superficiels (1 mètre à 2 mètres).

Depuis 2016, avec des sécheresses intenses et récurrentes, la dessiccation des sols est désormais de plus en plus profonde. Elle peut atteindre 3 mètres à 5 mètres,ce qui nécessite alors une prise en charge plus complexe et coûteuse du bâti sinistré

La sécheresse est ainsi devenue le péril le plus coûteux, devant les inondations. La sinistralité cumulée – c’est-à-dire, le ratio financier entre le montant des sinistres à dédommager et celui des primes encaissées – a même atteint 54 % au cours des dix dernières années, ce qui fait de la sécheresse le péril le plus coûteux devant les inondations (31 %) et les autres périls (15 %).

Données : Bilan 1982-2022 CCR/Réalisation : L. Ighil Ameur/Cerema 2025, Fourni par l’auteur

Depuis 2016, les sécheresses de grande ampleur se sont succédé, et la sinistralité a connu une forte croissance. Sur les dix années de sécheresse les plus coûteuses depuis 1989, six ont eu lieu après 2015.

De fait, la sécheresse 2022 a représenté un épisode exceptionnel à l’échelle de la France. L’année 2022 a ainsi été marquée par une sinistralité sécheresse record à 3,5 milliards d’euros, soit près d’1,5 milliard de plus que lors du précédent record de 2003.

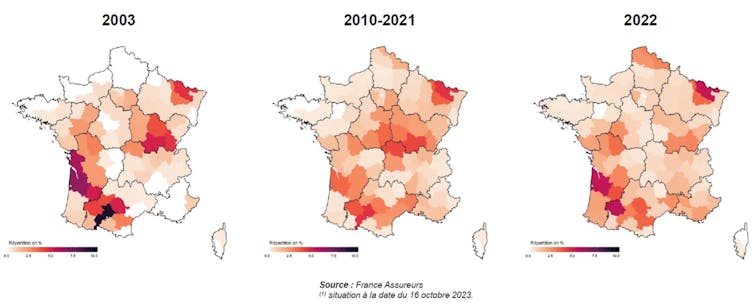

France Assureurs 2023, Fourni par l’auteur

Au 25 février 2025, après 21 arrêtés parus au Journal officiel, il y a au total plus de 6 851 communes reconnues Cat-Nat sécheresse 2022, un record depuis 1989. En 2022, la sécheresse avait touché presque l’intégralité du territoire métropolitain : 92 départements dont 3 pour la première fois de l’histoire (Côtes-d’Armor, Finistère, Corse du Sud).

Un coût de plus en plus élevé pour les assureurs

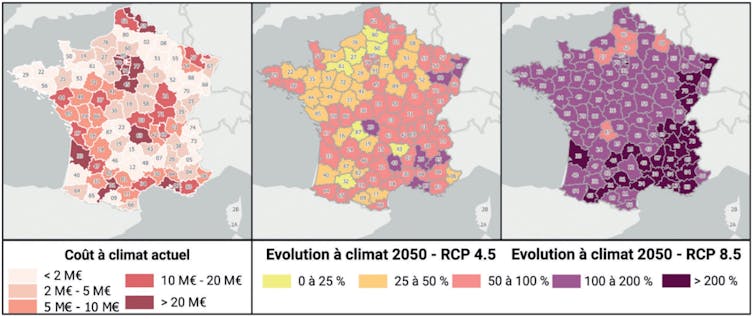

Alors que les dégâts indemnisés par les assureurs entre 1989 et 2019 ont été chiffrés à 13,8 milliards d’euros, les dernières projections de France Assureurs estiment que ce montant cumulé devrait tripler entre 2020 et 2050 et atteindre 43 milliards d’euros, dont 17,2 milliards d’euros du fait du seul changement climatique.

En 2023, la Caisse centrale de réassurance (CCR) a publié une étude sur les conséquences du changement climatique sur le coût des catastrophes naturelles en France à horizon 2050. Si l’on considère les scénarios de réduction de gaz à effet de serre RCP 4.5 (atténuation limitée) ou RCP 8.5 (rythme d’émission actuel), tels que définis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), les dommages augmentent de manière significative sur l’ensemble du territoire français métropolitain.

CCR, 2023, Fourni par l’auteur

Pour le département des Alpes-Maritimes, par exemple, les pertes annuelles moyennes augmenteraient de 25 à 50 %, selon le scénario RCP 4.5, et de 100 à 200 %, selon le scénario RCP 8.5.

Des solutions existent pour traiter le retrait argileux, comme l’agrafage des fissures, l’injection de résine expansive dans le sol de fondation ou encore la reprise en sous-œuvre (RSO) pour transférer les charges de la structure sur des micropieux. Mais ces techniques sont souvent inadaptées au contexte du changement climatique et peuvent engendrer une sinistralité de deuxième, de troisième voire de quatrième génération.

Il est, dès lors, urgent de développer de nouvelles approches, davantage axées sur la prévention et sur l’adaptation, et important de prendre en compte le risque RGA dans tout projet de génie civil dès qu’il s’agit de terrain sensible.

D’autant plus que certaines initiatives visant à accélérer la transition écologique peuvent présenter un paradoxe vis-à-vis du RGA, par exemple la désimperméabilisation et la renaturation des sols.

Celles-ci visent à réduire le ruissellement et à rétablir le cycle de l’eau, favorisent la biodiversité et contribuant à réduire le phénomène d’îlots de chaleur urbain. Mais sur des sols exposés au RGA à proximité de maisons, routes ou des pistes cyclables, cela peut être préjudiciable, du fait de l’action racinaire qui accentue la dessiccation et l’apport d’eau indésirable, au risque de provoquer un effondrement hydromécanique des sols. D’où la nécessité de soigneusement étudier le contexte de ce type de projet avant de les implanter.

Ce texte est publié dans le cadre du colloque international « Les impacts socioéconomiques de la sécheresse », qui s’est tenu le 31 mai 2024 et dont The Conversation France était partenaire.

![]()

Lamine Ighil Ameur ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Retrait-gonflement des sols argileux : une explosion des risques depuis 2015 – https://theconversation.com/retrait-gonflement-des-sols-argileux-une-explosion-des-risques-depuis-2015-254403