Source: The Conversation – France (in French) – By Charles-Francois Mathis, Professeur des universités en Histoire environnementale, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

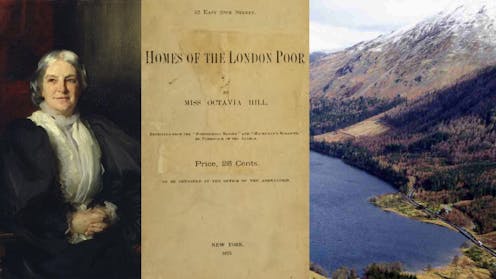

En pleine révolution industrielle, la Britannique Octavia Hill s’est battue pour que les plus pauvres aient accès à une nature non détériorée, pour que les villes se végétalisent, et contre la pollution atmosphérique urbaine.

« Rendre aux hommes […] un ciel bleu, une terre pure, une eau limpide, une herbe verte. » Les mots sont simples, mais l’ambition est grande. Ce fut celle d’Octavia Hill, née en 1838 dans le Cambridgeshire (Angleterre), qui sera l’une des principales activistes environnementales de son temps, jusqu’à son décès, en 1912, à Londres. Plus d’un siècle après sa mort, cette nécessité élémentaire d’un écosystème sain pour protéger les plus pauvres reste plus que jamais d’actualité : l’association Toxic Tour Detox 93 rappelle, par exemple, que les bordures de l’autoroute A1, en plein Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), enregistrent les taux de pollution atmosphérique les plus élevés d’Île-de-France.

tristan forward/geograph.org.uk, CC BY

Cet idéal d’un environnement sain pour tous continue lui de rayonner au sein du National Trust, principale association de protection du patrimoine historique et naturel britannique dont Hill est l’une des fondatrices. Quand le ciel est bleu, justement, on peut voir irradier sa silhouette sur le vitrail installé en sa mémoire par le National Trust dans la petite église de Holy Trinity, à Crockham Hill (Kent), où elle est enterrée. On y voit, d’un côté, une ville dense, sans espace, aux arrière-cours étouffantes, et, de l’autre, un parc, une forêt suggérée, un soleil resplendissant, rappelant ainsi habilement le combat mené toute sa vie contre les conditions de vie insalubres des plus pauvres.

Auteur inconnu, CC BY

Car, pour Octavia Hill, tout part de l’engagement social qui lui a été transmis par son grand-père maternel, Thomas Southwood Smith (1788-1861), médecin et réformateur sanitaire, et de sa mère, théoricienne de l’éducation qui associe ses filles à sa Lady’s Guild, en 1852, un atelier coopératif mis en place pour venir en aide aux jeunes femmes sans qualification. Octavia y découvre la réalité sordide des quartiers miséreux de Londres. Elle rencontre aussi nombre d’intellectuels, dont John Ruskin (1819-1900), une figure marquante pour les défenseurs de l’environnement de son temps.

Au milieu des années 1860, Ruskin donne à la jeune femme la possibilité de réaliser son rêve : acheter des maisons, les rénover et les louer à des ouvriers en leur apprenant à les tenir convenablement. Le succès est réel, et Hill développe son action philanthropique avec le soutien croissant de l’establishment victorien, jusqu’aux princesses royales. Elle devient ainsi une personnalité en vue, dotée d’un solide réseau qu’elle va mettre au service de la cause environnementale dès 1875.

Protéger la nature pour les pauvres

Octavia décide alors de rejoindre la Commons Preservation Society (CPS), fondée une dizaine d’années plus tôt pour empêcher la privatisation des communaux autour de Londres et pour en préserver l’accès pour l’ensemble de la population, notamment citadine. Elle en intègre rapidement le comité de direction et finit par être chargée d’une des branches les plus actives de la société, le Kent and Surrey Footpath Committee.

Parallèlement, elle fonde en 1876, avec sa sœur Miranda, la Kyrle Society (Société pour la diffusion de la beauté), qui comprend, à partir de 1879, une section consacrée aux espaces verts. Cet intitulé est révélateur : c’est bien une approche qu’on peut qualifier de « sentimentale » qu’adopte Hill. Elle n’encourage pas à la protection d’une nature ordinaire, vivrière ni même, évidemment, à celle d’un écosystème. C’est plutôt une nature esthétisée et pourvoyeuse d’un bien-être physique et spirituel qu’elle défend. S’y adjoint aussi l’attachement à un patrimoine naturel, hérité de siècles d’aménagement de la terre anglaise – dans la droite ligne d’un mouvement européen en plein essor au tournant du XXe siècle. Elle exprime ces conceptions dans d’innombrables écrits, et particulièrement dans Our Common Land, qu’elle publie en 1877, au titre significatif. Les communaux devraient être propriété pleine et entière du peuple anglais… Il s’agit donc de protéger une certaine nature, mais aussi d’en développer la présence au sein des villes.

Au cœur des combats environnementaux victoriens

Ces objectifs trouvent à s’exprimer de différentes manières. À travers la Kyrle Society, Octavia Hill organise des concours de fleurs, encourage au fleurissement des terrains autour des maisons ouvrières, dresse, avec ses consœurs, des guides de randonnées du Kent et du Surrey et, plus généralement, organise régulièrement des sorties dans des parcs ou à la campagne pour ses locataires.

En 1876, elle joue un rôle central dans la première grande controverse environnementale qui secoue l’Angleterre et qui prend une dimension nationale. Cette année-là, la ville de Manchester se propose d’acheter le lac de Thirlmere, dans le Lake District, et de le transformer en réservoir pour sa population. L’émoi est immense parmi les défenseurs de l’environnement : il semblait inconcevable que le berceau de la révolution industrielle s’en prenne à une région devenue l’un des symboles de la vieille Angleterre rurale en voie de disparition. Les « Sentimentaux » mènent donc le combat, et, pour la première fois, s’allient. En effet, c’est à cette occasion sans doute que Hill collabore pour la première fois avec deux figures majeures de ce mouvement : Sir Robert Hunter (1844-1913), avocat de la CPS, devenu célèbre depuis qu’il a obtenu, en 1874, la protection de la forêt d’Epping, à l’est de Londres ; et le chanoine Hardwicke Rawnsley, figure éminente du Lake District dont il ne cessera de défendre l’intégrité.

La lutte s’achève par un échec : le réservoir est construit. Mais cet échec permettra aux défenseurs de l’environnement d’apprendre à affiner leurs arguments et surtout le débat aura été porté sur la place publique et jusqu’au Parlement, qui contraint finalement Manchester à modifier aussi peu que possible un paysage jugé « de valeur nationale ». C’est en « Lady of the Lake » qu’Octavia Hill est désormais présentée dans certains dessins de presse. Même si, en 1877, du fait de son épuisement physique et de déconvenues sentimentales et amicales, elle doit s’éloigner des mois durant du combat pour reprendre des forces, elle est désormais une figure centrale du mouvement de défense de la nature.

Au plan législatif, Octovia Hill contribue de manière décisive à l’adoption, en 1884, d’une loi interdisant la vente de cimetières désaffectés à des fins de construction : elle espère ainsi les transformer en petits jardins, ce qu’elle avait déjà fait avec ceux de St-George’s-in-the-East et de Drury Lane.

Le National Trust, un aboutissement fédérateur

On peut ainsi voir la création du National Trust, en 1895, comme l’aboutissement de cette action. Cette association voit le jour à l’initiative de Hill, Hunter et Rawnsley, afin de préserver des lieux d’intérêt historique ou de beauté naturelle.

Il s’agit bien ici d’une nature patrimoniale, héritage ancestral, capable de pallier partiellement certains des maux de la civilisation industrielle. Dès le milieu des années 1870, Octavia Hill espérait fonder une association capable de fédérer les combats environnementaux – la Kyrle Society devait ainsi supplanter la CPS par ses ambitions plus grandes. Il est remarquable de constater que Hill a toujours étendu son champ d’action, considérant que le bien-être des ouvriers dépendait justement de la prise en compte de tous les facteurs pouvant les affecter. De la qualité de leurs logements, elle est ainsi passée à leur environnement quotidien, puis aux espaces naturels qui devaient leur être accessibles.

C’est ainsi qu’il faut comprendre également son rôle dans la fondation d’un comité contre la pollution atmosphérique londonienne (Fog and Smoke Committee) en 1880 : comment vouloir apporter de la beauté et de la nature aux plus pauvres dans une ville étouffée par la fumée ? Là encore, elle fait œuvre pionnière, en contribuant à unir les mouvements de lutte contre la pollution et de défense de la nature qui avaient tendance à rester séparés.

Toujours, elle a agi avec pragmatisme : sa rupture spectaculaire et douloureuse avec Ruskin, en 1877, se joue précisément sur l’enjeu, central aujourd’hui encore, des méthodes et des fins de la lutte environnementale : faut-il, comme le défend Hill avec succès (le National Trust est l’un des principaux propriétaires terriens d’Angleterre), privilégier des mesures concrètes, qui améliorent directement le sort de la population et sont acceptables par une majorité ? ou, si l’on suit Ruskin, attaquer le problème à la racine, au risque de se heurter à l’incompréhension et l’échec ?

![]()

Charles-Francois Mathis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Octavia Hill : un combat pionnier pour l’environnement des plus pauvres – https://theconversation.com/octavia-hill-un-combat-pionnier-pour-lenvironnement-des-plus-pauvres-262769