Source: The Conversation – in French – By Joëlle Rollo-Koster, Professor of Medieval History, University of Rhode Island

La tyrannie n’appartient pas qu’aux manuels d’histoire. Elle reste une notion d’actualité pour comprendre la mauvaise gouvernance aujourd’hui. Que signifiait-elle au Moyen Âge, une époque souvent perçue – à tort – comme un âge de chaos et de violence politique ? Loin des idées reçues, l’Europe médiévale savait déjà dénoncer les abus de pouvoir et poser des limites aux dirigeants considérés comme injustes.

Le site de référence World Population Review offre aux chercheurs plusieurs définitions modernes de la tyrannie, parmi lesquelles : dictature militaire, monarchie, dictature personnalisée, dictature à parti unique ou encore dictature hybride qui combine des éléments des autres types. Dans tous les cas, les dénominateurs communs sont l’abus de pouvoir, un déséquilibre représentatif et un manque de cadre législatif qui conduisent à une limitation des libertés politiques et individuelles.

Ce même site dénombre aujourd’hui quelque 66 pays ayant des index démocratiques très bas. La question reste ouverte pour la Russie et pour la Chine. Malgré le lourd héritage du mot, la « tyrannie » est toujours bien présente dans nos mondes démocratiques.

Mes étudiants ont tendance à imaginer le Moyen Âge comme quelque chose qui ressemble aux jeux vidéo Kingdom Come ou Total War : une époque de tyrannie, de chaos politique absolu, où régnaient les épées et les poignards et où la masculinité et la force physique importaient plus que la gouvernance.

En tant qu’historienne du Moyen Âge, je pense que cette image tumultueuse tient moins de la réalité que du « médiévalisme », un terme qui désigne la manière dont les temps modernes réinventent la vie pendant le Moyen Âge européen, entre les Ve et XVe siècles environ.

L’Europe médiévale était peut-être violente, et ses normes de gouvernance ne seraient pas louées aujourd’hui. Mais les gens étaient certainement capables de reconnaître les dysfonctionnements politiques, que ce soit à la cour royale ou au sein de l’Église, et proposaient des solutions.

À une époque de montée de l’autoritarisme et où la politique aux États-Unis semble embourbée dans un despotisme pseudo constitutionnel, il est utile de revenir sur la manière dont les sociétés d’il y a plusieurs siècles définissaient la mauvaise gouvernance.

Tyrans, rois et mauvais évêques

Au Moyen Âge, les auteurs réfléchissent à la politique en termes de leadership et qualifient souvent la mauvaise gouvernance de « tyrannie », qu’ils critiquent un dirigeant unique ou un tout un système. Dans tous les cas, la tyrannie – ou « autocratie », comme on l’appelle souvent aujourd’hui – est un concept que les grands penseurs discutent depuis l’Antiquité.

Pour les Grecs de l’Antiquité classique, la tyrannie signifie gouverner seul pour le bénéfice d’un seul. Aristote, le penseur fondateur sur le sujet, définit la tyrannie comme l’antithèse du règne parfait, qu’il considérait comme la royauté : un dirigeant unique qui règne dans l’intérêt général de tous. Selon lui, le tyran est dominé par le désir « de pouvoir, de plaisir et de richesse », tandis que le roi est motivé par l’honneur.

Le théoricien politique moderne Roger Boesche observe que les tyrans ont tendance à réduire le temps libre de la population. Selon Aristote, le temps libre permet aux gens de réfléchir et de faire de la politique, c’est-à-dire d’être des citoyens.

Pendant la République romaine (de 509 à 27 avant notre ère, ndlr), les penseurs politiques comparent la tyrannie à un membre malade qu’il faut amputer du corps politique. Ironiquement, certains Romains en viennent à éliminer Jules César par crainte qu’il ne devienne un tyran, pour se retrouver avec Auguste, qui finit par devenir empereur.

Types de despotes

À la fin de l’Antiquité, les auteurs politiques commencent aussi à réfléchir à la tyrannie dans le domaine religieux.

Monastère d’Einsiedeln (Suisse)/Wikimedia

Dans ses Sententiae, une série de livres de théologie, l’archevêque du VIIe siècle Isidore de Séville aborde la question des mauvais évêques. Ces hommes se comportent comme des « pasteurs orgueilleux », écrit-il, qui « oppriment tyranniquement le peuple, ne le guident pas et exigent de leurs sujets non pas la gloire de Dieu, mais la leur. » De manière générale, Isidore critique l’incompétence politique fondée sur la colère, sur l’orgueil, sur la cruauté et sur l’avidité des dirigeants.

Des siècles plus tard, les dirigeants et penseurs européens débattent encore de la nature de la tyrannie – et des moyens d’y remédier. Jean de Salisbury, évêque et philosophe anglais du XIIe siècle, propose une solution radicale : le tyrannicide. Dans son Policraticus, un traité de théorie politique, il écrit que c’est un devoir civique de rétablir l’ordre en tuant un tyran mauvais, violent et oppressif.

Jean de Salisbury est l’un des premiers auteurs à soutenir que la tyrannie ne survit pas seulement par le caprice du tyran, mais grâce au soutien de ses partisans. Dans sa conception organique de la tyrannie, le tyran (le corps) ne peut exister qu’avec le soutien de la société (ses membres).

Au XIVe siècle, le plus grand penseur juridique de l’époque, Bartole de Sassoferrato, distingue deux types de tyrannie : certains despotes accèdent au pouvoir par des moyens légaux, mais agissent de manière illégale. Les usurpateurs, en revanche, sont ceux qui prennent le pouvoir de manière illégitime, se complaisent dans l’orgueil et ne respectent pas la loi.

Renverser un tyran

Parfois, les dirigeants impopulaires ou encombrants sont destitués, comme Richard II d’Angleterre (1377-1399). Le procès-verbal de sa déposition énumère près de trois douzaines de chefs d’accusation contre le roi détrôné : rejet du conseil, défaut de remboursement de dettes, incitation des autorités religieuses au meurtre, spoliations et destitution de ses rivaux. Il ne connaît pas une fin heureuse : il meurt en prison en 1400 et les circonstances exactes de sa mort restent un mystère.

Le roi Venceslas (1376-1400) de la maison de Luxembourg est déposé le 20 août 1400, au motif qu’il était « inutile, indolent, négligent, diviseur et indigne de régner sur l’Empire ». Le journal allemand Die Welt le classe aujourd’hui encore comme le pire roi d’Allemagne, amateur de boisson et de ses chiens de chasse, et sujet à des accès de rage.

Bibliothèque nationale de France/Wikimedia

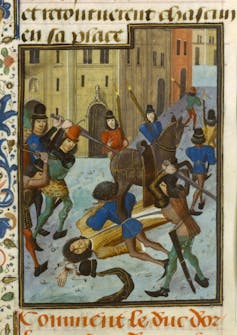

Les éliminations violentes de supposés tyrans ne se font pas toujours dans l’ombre. En 1407, en France, Louis d’Orléans, frère du roi Charles VI, est pris dans un guet-apens. Il est attaqué par un groupe d’hommes qui s’enfuient en chassant les témoins.

Louis n’est pas seulement le frère de Charles le Bien-Aimé, mais aussi un rival politique de Jean sans Peur, duc de Bourgogne. Ce dernier revendique la responsabilité du meurtre. Avec son avocat, le théologien Jean Petit, Jean sans Peur fait valoir qu’il a agi dans l’intérêt de la nation en ordonnant l’assassinat d’un tyran cupide et d’un traître, et que la mise à mort de Louis est donc justifiée.

Les hommes d’Église

La politique médiévale ne fait guère de distinction entre monde séculier et monde religieux. Les papes sont des dirigeants politiques et peuvent eux aussi être considérés comme des tyrans. Lors du grand schisme d’Occident (1378–1417), une scission de l’Église catholique au cours de laquelle plusieurs papes se disputent le trône, chaque camp accuse l’autre d’illégitimité et d’usurpation.

Les ennemis du pape Urbain VI, par exemple, affirment que son tempérament colérique est un signe révélateur de tyrannie qui le rend inapte à diriger. Dietrich de Nieheim, qui œuvre à la chancellerie pontificale, note dans sa chronique :

« Plus le Seigneur Urbain parlait, plus il se mettait en colère, et son visage devenait comme une lampe ardente de colère, et sa gorge était enrouée. »

Les cardinaux français le déposent en 1378 pour illégitimité et tyrannie.

Il n’est pas le seul pape à être destitué pour tyrannie, même si ce mot n’est pas toujours utilisé. Le concile de Constance (novembre 1414-avril 1418), réuni pour mettre fin au schisme, dépose le pape Jean XXIII en 1415 pour désobéissance, corruption, mauvaise gestion, malhonnêteté et obstination. Deux ans plus tard, le même concile destitue le pape Benoît XIII, l’accusant de persécution, de trouble à l’ordre public, d’encouragement à la division, de promotion du scandale et du schisme et d’indignité.

Les évêques, papes et rois médiévaux ne sont sans doute pas des modèles pour nos démocraties d’aujourd’hui, mais leur monde politique n’était pas si différent du nôtre ni aussi chaotique qu’on l’imagine souvent. Même un monde qui ignore la démocratie peut définir ce qu’est la « mauvaise gouvernance » et poser des limites à l’autorité de ceux qu’il considère comme irresponsables. Des règles de conduite politique sont établies, même si la loi ne prime pas toujours sur la violence.

Mais il est utile de se rappeler comment les gens perçoivent la mauvaise gouvernance des siècles avant notre époque de divisions politiques. Aujourd’hui, toutefois, nous avons un avantage décisif : nous élisons nos dirigeants… et nous pouvons les renvoyer.

![]()

Joëlle Rollo-Koster ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Rois, évêques et despotes : la tyrannie au Moyen Âge, des leçons pour aujourd’hui – https://theconversation.com/rois-eveques-et-despotes-la-tyrannie-au-moyen-age-des-lecons-pour-aujourdhui-263249