Source: The Conversation – France (in French) – By Jonathan Marie, Professeur d’économie, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3

Javier Milei, président de l’Argentine depuis décembre 2023, s’était engagé à déclencher la dollarisation intégrale de l’économie nationale. Il entreprend de « tronçonner » les dépenses publiques et les impôts et cherche à stabiliser le change. Pour quels résultats ? Le risque d’une crise monétaire progresse et fait craindre de nouvelles heures sombres pour les Argentins.

Se définissant comme « anarchocapitaliste », Javier Milei annonce résoudre les problèmes économiques qu’il estime provoqués par la « caste » en libéralisant à tout crin. Lors de son élection, l’Argentine souffrait d’une inflation particulièrement élevée – plus de 133 % pour l’année 2023 selon l’indice des prix à la consommation, atteignant même 211 % à la fin de l’année – et d’une récession sévère – -1,6 % en 2023… terreaux d’un chômage massif et de réductions du pouvoir d’achat.

Stratégie macroéconomique

La stratégie de stabilisation, adoptée depuis son élection et lancée après une importante dévaluation en décembre 2023, repose sur la stabilisation du taux de change. Concrètement, le prix du dollar états-unien exprimé en peso, la monnaie argentine, ne doit pas augmenter rapidement. Si la dévalorisation du peso s’accélère, les prix des importations sont en hausse et l’inflation augmente. Quels sont les liens entre dévalorisation, importation et inflation ?

Les Argentins sont habitués à évaluer la valeur de leurs actifs en dollars. Ils cherchent de facto à stabiliser leurs revenus en dollars, augmentant au besoin les prix exprimés en pesos. Chaque dévaluation, ou diminution du cours du peso augmente le prix de toutes les importations. Les produits étrangers – des États-Unis, de l’Union européenne ou de la Chine – deviennent plus chers pour les Argentins. A contrario, il est plus facile pour les pays étrangers d’acheter les produits de l’Argentine, puisque le peso est moins cher. À long terme, cette dévaluation créée de l’inflation, en raison de la hausse du prix des importations.

Pour stabiliser le cours du peso, la Banque centrale argentine doit être en mesure, si cela est nécessaire, de racheter des pesos sur le marché des changes et donc… de vendre des dollars. C’est pour cela que la clé du maintien d’une telle politique est liée à la capacité de conserver des dollars dans l’économie argentine.

Histoire des crises argentines

Chaque Argentin le sait parfaitement : une ruée sur le dollar peut très rapidement s’enclencher. Ce fut le cas en 1989, l’économie souffrant alors d’hyperinflation, ou en 2001. Pour chacun, il s’agit alors de changer ses pesos en dollars avant la crise, avant qu’ils ne valent plus rien. Mais c’est un phénomène autoréalisateur. Lorsque la croyance que la crise va survenir se diffuse, il est déjà trop tard.

L’Argentine est coutumière de telles crises économiques. La dernière de très grande ampleur, en 2001, avait provoqué l’abandon du régime de la convertibilité. Depuis 1991, la loi garantissait qu’un peso s’échangeait contre un dollar : le taux de change stabilisé, l’inflation avait été vaincue. Le déficit commercial et la hausse de l’endettement externe ont progressivement rendu intenable ce programme. Malgré les aides records du Fonds monétaire international (FMI), à partir de 1995, le taux de change est devenu intenable. La convertibilité fut abandonnée, le peso largement déprécié.

Cette crise fut politique : se succèdent d’éphémères présidents jusqu’à l’élection de Néstor Kirchner en 2003. Bénéficiant d’une situation monétaire stabilisée et d’un peso déprécié, il impose une réduction de la dette publique externe, ce qui allège les contraintes macroéconomiques. En réduisant cette dette en dollars et en la rééchelonnant, l’Argentine parvient à conserver plus de dollars pour constituer des réserves de change, permettant de mener une politique macroéconomique avec de plus grandes marges de manœuvre.

Dès le milieu de la décennie 2010, on assiste à la réactivation de tensions sur la répartition du revenu, l’ouverture économique et le régime de change. La stratégie visant à protéger l’économie domestique par la sous-évaluation du peso et par des restrictions sur le change – que les Argentins désignent par le terme cepo, verrou en espagnol – est contestée. Elle l’est en particulier par les classes moyennes et supérieures qui consomment des biens importés, qui voyagent et qui souhaitent épargner en dollars pour se protéger de l’inflation. Le dynamisme économique s’essouffle.

Le mandat (2015-2019) du conservateur libéral Mauricio Macri se caractérise par l’ouverture économique et financière. Mais le déficit courant se creuse, tout comme l’endettement externe.

L’élection en 2019 du péroniste Alberto Fernández n’atténue pas les difficultés, alors que la crise sanitaire et la récession globale vont avoir des effets particulièrement sévères. L’inflation annuelle, estimée à 48 % en 2021, atteint 72 % en 2022, puis dépasse les 130 % en 2023. Les salaires réels diminuent, les réserves de change s’épuisent et chaque dévaluation du peso alimente l’augmentation de l’inflation.

Lutte contre l’inflation

L’importance du dollar dans le quotidien des Argentins explique qu’au cours de la campagne présidentielle de 2023, la promesse de dollarisation de l’économie portée par Milei ait pu bénéficier d’un soutien important.

Élu, Milei ne met en œuvre ni démantèlement de la banque centrale ni dollarisation, mais il modifie substantiellement la politique monétaire. Dès décembre 2023, il dévalue le peso de 54 %. Il limite sa dépréciation à 2 % par mois jusqu’en février 2025, puis à 1 % par mois jusqu’en avril dernier. Cette politique dite de crawling-peg (ou de parité glissante) est la clé de la désinflation ; l’inflation étant l’effet secondaire de long terme d’une dépréciation.

À lire aussi :

La tronçonneuse de Buenos Aires et le DOGE de Washington : vague d’austérité sur le continent américain

L’inflation étant très sensible aux variations du taux de change, il faut les limiter. En rythme mensuel, l’inflation dépasse 25 % en décembre 2023, puis se réduit nettement, jusqu’à 2,7 % en décembre 2024 et même 1,6 % en juin 2025.

Diminution des dépenses publiques

Outre la stabilisation du change, la désinflation est aussi nourrie par la sévère diminution des dépenses publiques de 27 % en 2024, adossée essentiellement à la réduction des retraites et de l’investissement public. Si ces mesures génèrent un excédent primaire, elles induisent aussi des effets récessifs, le PIB argentin reculant de 1,7 % en 2024.

À lire aussi :

Comment Javier Milei transforme l’Argentine

Parmi les principales diminutions des dépenses publiques adoptées : arrêt des investissements publics, restrictions de l’accès aux services de santé, désindexation des retraites, division par deux du nombre de ministères, suppression de 33 000 fonctionnaires, rétrogradation du ministère de la science en secrétariat ou encore fermeture de l’agence de presse nationale Télam.

Les comptes publics s’améliorent en 2024 à +0,3 % du PIB. Les exportations bénéficient de prix mondiaux des matières premières en hausse, quand la récession de 1,7 % restreint les importations, la baisse de la consommation limitant les importations de biens de consommation. Les comptes extérieurs s’améliorent alors eux aussi.

Ces résultats sont salués par la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva :

« L’Argentine est un exemple de pays ayant réalisé de grands progrès grâce à des réformes structurelles et à une discipline budgétaire rigoureuse. »

Inflation sous les 3 %, taux de pauvreté à 37 % ou excédent commercial de 906 millions de dollars états-uniens en juin 2025.

« L’Argentine a une opportunité majeure dans un monde avide de sa production, tant dans l’agriculture que dans les minéraux, l’exploitation minière, le gaz et le lithium. »

Démantèlement du cepo

Une nouvelle étape est franchie en avril 2025. Le gouvernement engage le démantèlement du cepo, soit des restrictions sur le change pour le secteur privé. Cela facilite la ratification d’un accord de prêt avec le FMI de 20 milliards de dollars sur quatre ans, déclenchant immédiatement un premier versement de 12 milliards.

En augmentant ses réserves en dollars, La Banque centrale argentine accroît ses moyens d’intervention pour stabiliser le change. Le gouvernement espère le déclenchement d’un cercle vertueux : les Argentins, rassurés par la stabilité du change et bénéficiant en outre d’une loi d’amnistie fiscale ad hoc devraient réintroduire dans l’économie les dollars conservés « sous les matelas », permettant de gonfler les réserves officielles. L’adoption de cette mesure permet aux Argentins de réintroduire dans l’économie les dollars épargnés de manière occulte sans avoir à en justifier l’origine ni à devoir régler des impôts.

Rassurés et bénéficiant eux aussi d’un régime fiscal favorable, le « régime d’incitation pour les grands investissements (Rigi) », les investisseurs étrangers devraient investir dans l’économie argentine.

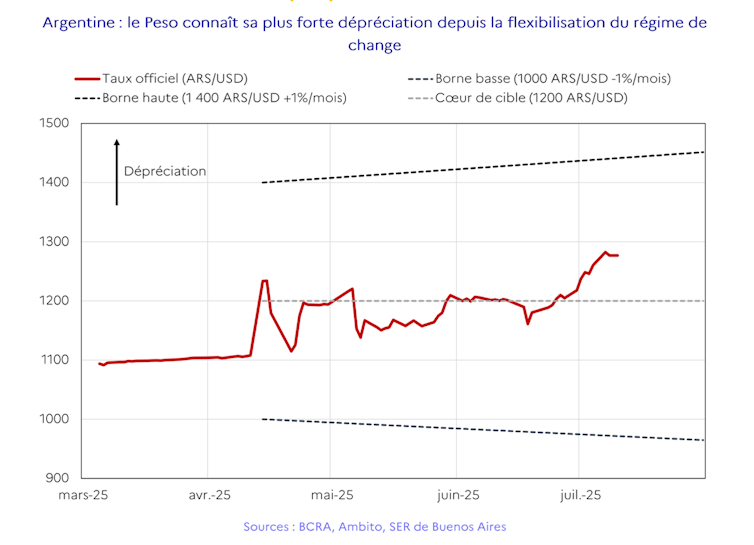

Évolution du taux de change

La soutenabilité de cette politique est questionnée. La question est d’ordre macroéconomique : l’Argentine peut-elle durablement attirer et conserver les dollars nécessaires à la stabilité du change ? Ou même pour parvenir à aller vers la dollarisation intégrale ?

Sur le long terme, cette politique favorise la surappréciation de la valeur du peso, provoquant une perte de compétitivité des secteurs exposés à la concurrence internationale. Il devient plus coûteux de produire certains biens en Argentine que de les importer à cause d’une inflation, qui, bien que réduite, reste plus élevée que chez les concurrents.

À lire aussi :

Le régime péroniste, racine du déclin économique de l’Argentine

De ce fait, la primarisation de l’Argentine est encouragée. Ce terme signifie que le secteur primaire – l’exploitation directe des ressources naturelles – est largement prépondérant dans une économie, au détriment du secteur secondaire – industries de transformation – ou tertiaire – services. L’exploitation des matières premières et le secteur agro-exportateur sont les seuls compétitifs en Argentine et les seuls susceptibles de générer des revenus en devises.

Les matières premières sont d’ailleurs les seuls secteurs qui attirent aujourd’hui des investissements directs étrangers (IDE), alors que les IDE reculent ces derniers trimestres. Dans le même temps, les importations de biens et services sont favorisées.

Direction générale du Trésor (France), Service économique régional de Buenos Aires (Argentine), « Brèves économiques Cône Sud », 11 juillet 2025

Les controverses actuelles ne se focalisent pas seulement sur une telle temporalité. La dépréciation du peso depuis la mi-juin (voir graphique ci-dessus) est plus importante que ne le souhaitent les autorités. C’est la preuve d’une fébrilité croissante, attestée aussi par les achats de devises par le Trésor en juin 2025.

Autre signe, les chaînes d’information en continu, comme les sites des grands journaux, proposent tous depuis quelques jours des lives commentant en direct non stop l’évolution du taux de change. Cette question est véritablement au centre de toutes les conversations et de toutes les préoccupations.

Vers une inéluctable crise de change ?

D’autres facteurs jouent. Le gouvernement est sous la menace d’une amende de la justice états-unienne relative à la (re)nationalisation, en 2012, de la société d’exploitation du pétrole et du gaz Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Les craintes sont encore alimentées par la faiblesse du stock de réserves de change à disposition de la Banque centrale. Actuellement d’environ 40 milliards de dollars (ce montant représente au mieux six mois d’importations), le montant est inférieur à ce qu’escomptaient les autorités. Il est insuffisant pour faire face à un mouvement massif de spéculation sur le change qui pourrait survenir dans le contexte pré-électoral. Les élections législatives d’octobre prochain représentent un enjeu électoral décisif pour Milei.

S’il est impossible d’en anticiper l’instant précis, une crise de change va se déclencher, certains fondamentaux la rendent probable, sinon certaine.

Les derniers indicateurs macroéconomiques de l’INDEC ne sont pas rassurants. Le solde courant de la balance des paiements au premier trimestre 2025 est très largement déficitaire, de -5 191 millions de dollars. À titre de comparaison, le solde commercial était positif au 1er trimestre 2024 (3 649 millions de dollars) alors qu’il fut négatif au 1er trimestre 2025 (-1 992 millions). Dans le même temps, le taux de chômage est élevé, à 7,9 %. Et si la désinflation se confirme, selon les derniers chiffres (1,5 % en mai 2025, soit un rythme de croissance annuelle d’environ 20 %), l’inflation demeure élevée.

Ces données macroéconomiques rappellent la difficulté pour l’Argentine de maintenir simultanément et durablement un taux de change stable en l’absence d’entrave sur celui-ci, une inflation faible et le dynamisme de l’ensemble de l’économie. Cela s’impose à Milei comme à tous ses prédécesseurs.

![]()

Jonathan Marie ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Argentine : le risque d’une nouvelle crise monétaire – https://theconversation.com/argentine-le-risque-dune-nouvelle-crise-monetaire-261412