Source: The Conversation – France (in French) – By Antoine Vermauwt, Doctorant en Histoire de l’Éducation, enseignant au Lycée français de Stockholm (Suède), Université Lumière Lyon 2

C’est un réseau qui fait la fierté du Quai d’Orsay. On le dit immense, on le dit d’excellence. Le réseau scolaire dont a hérité l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est en pleine expansion depuis le début des années 2000. Quels en sont les enjeux historiques ? Dans quelle mesure concourt-il au rayonnement de la France ?

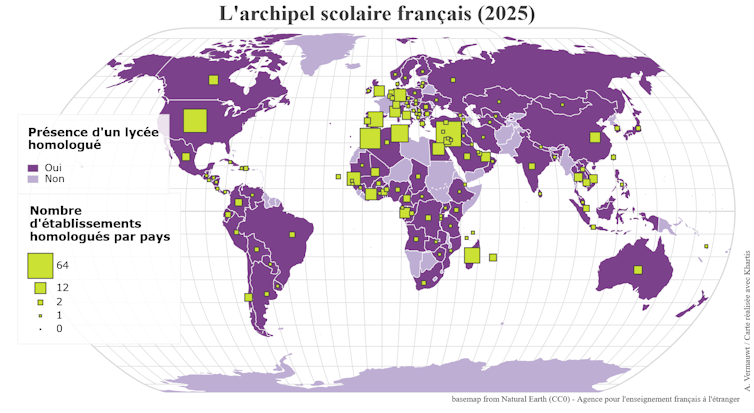

Dans 138 pays et 612 établissements, plus de 400 000 élèves suivent un enseignement français, par la langue principale d’enseignement utilisée comme par les programmes scolaires appliqués. En mars 2018, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé un « cap 2030 » avec l’ambition affichée de doubler les effectifs scolaires du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) pour 2030, soit un objectif de 700 000 élèves.

Rien n’est sans doute moins désintéressé que la présence d’un État hors de ses frontières, quand bien même cette présence n’est que scolaire.

Mais de quoi cette diplomatie scolaire est-elle le nom ? À quoi sert-elle aujourd’hui et comment concourt-elle à la puissance française ?

Un réseau qui s’étend au XIXᵉ siècle

La présence scolaire française à l’étranger est très ancienne. Le réseau actuel est en partie l’héritier d’une histoire longue et féconde de mieux en mieux connue. Il s’étend surtout au XIXe siècle sous la triple impulsion des acteurs diplomatiques, des missions religieuses et des élites économiques françaises expatriées.

Le XIXe siècle, c’est encore le temps du primat des acteurs privés, même si, comme le rappelle Ludovic Tournès dans son Histoire de la diplomatie culturelle dans le monde parue cet automne, les frontières entre le privé et le public ont toujours été très poreuses. Ce n’est qu’au siècle suivant que se dessinent les contours d’une action vraiment publique : en matière d’action scolaire extérieure, l’État ne seconde plus, il se fait État-pilote.

Il faut dire qu’après 1945, l’inquiétude morale gagne les esprits dans un pays qui paraît à tous égards diminué. Comment peser encore, sinon par ce que la France pense faire de mieux : par sa langue d’abord, à laquelle on prête toutes les vertus, par son école ensuite, enfin et surtout, par sa culture ? Les autorités françaises en sont convaincues : la diplomatie scolaire et culturelle est la condition même de la puissance française dans le monde, d’autant plus que le pays doit tourner la page coloniale de son histoire.

Jean Basdevant, chef de la diplomatie culturelle au sein du Quai d’Orsay, l’assure en 1962 :

« Chaque Français doit désormais être bien conscient de ce que l’expansion de notre langue et de notre culture n’est plus un plaisant passe-temps mondain, mais constitue un des éléments essentiels de la puissance française dans le monde. »

Diversité du réseau et sentiment d’appartenance

L’État, qui subventionne l’AEFE à hauteur de 559 millions d’euros en 2024, le fait au titre de l’action extérieure, convaincu qu’il est qu’il en va de l’intérêt même de la nation. Instituée par une loi du 6 juillet 1990, l’AEFE a surtout permis une mise en réseau de l’ensemble des établissements scolaires français de l’étranger.

Bien que sa gouvernance soit quelquefois remise en cause et qu’elle soit aujourd’hui en situation de déficit budgétaire, l’AEFE a toutefois contribué à l’émergence d’un véritable sentiment d’appartenance au sein du réseau, au travers d’un agenda culturel d’année en année toujours plus rempli (programmes de mobilité, Orchestre des lycées français du monde, Semaine des lycées français du monde…).

Fourni par l’auteur

Mais comment unir un réseau marqué par une infinie diversité ? Divers par leurs effectifs qui peuvent aller de quelques dizaines à plusieurs milliers d’élèves, des petites structures d’Asie centrale aux énormes machines administratives que sont les lycées du Maroc, divers par les niveaux scolaires enseignés (certains ne dispensent qu’un enseignement primaire, d’autres vont de la maternelle aux classes préparatoires), ces établissements diffèrent enfin par leur mode de gestion.

Certains – largement subventionnés – sont des « établissements en gestion directe » (EGD), d’autres sont « conventionnés », d’autres enfin sont dits « partenaires » et sont homologués par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse sans être subventionnés.

De cette diversité même découle une évidence : la diplomatie scolaire est une pratique diplomatique complexe, qui échappe à toute réduction simpliste, tant ses motifs sont pluriels, et, disons-le, parfois ambivalents. Elle est tout à la fois l’expression d’une diplomatie de la langue, d’une diplomatie d’influence, d’un soft power français, le moyen commode de se constituer des clientèles étrangères (deux tiers des élèves du réseau ne sont pas français), enfin la réponse à un besoin de continuité scolaire de la part des Français qui émigrent temporairement ou durablement.

Pour de nombreuses familles – on compte environ 2 millions de Français de l’étranger –, l’expatriation n’est pensable ni possible que si elles sont assurées de pouvoir donner une éducation française à leurs enfants.

Un langage diplomatique en soi

Historiquement, toute diplomatie scolaire comporte en réalité des aspects culturels, linguistiques, économiques, politiques, géopolitiques, voire militaires. Elle ne peut manquer de s’inscrire plus généralement dans une diplomatie d’influence, qui, elle-même, va de pair avec une diplomatie du rayonnement et du prestige.

Cette diplomatie s’inscrit dans une stratégie culturelle globale qui, de concerts en tournées théâtrales, de campagnes médiatiques en cours de langue française, est marquée par une volonté de projection extérieure.

Elle est du reste quasiment un langage diplomatique en soi. Or ce langage est éminemment symbolique : l’école est utilisée comme un outil au service de l’affermissement d’une relation bilatérale ou, à l’inverse, comme le marqueur d’une détérioration.

Outil de rapprochement d’abord : la construction européenne suscite au lendemain du traité de Rome de 1957 une vague de créations scolaires, dont le lycée français Stendhal de Milan, qui existait officieusement depuis une dizaine d’années mais qui fait l’objet d’une inauguration symbolique en 1959 pour le centenaire de la bataille de Solférino.

Symptôme de tensions ensuite. Le recul de la France au Sahel ? Il se manifeste par la fermeture du lycée français de Niamey, au Niger, en 2024. La même année, l’aggravation des tensions diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et une France trop arménophile selon Bakou provoque la fermeture du lycée français de la capitale azérie.

Des établissements soumis aux vents géopolitiques

Toute politique, dit-on, se mesure à ses résultats. La France est assurément l’un des pays inventeurs de la diplomatie scolaire, mais quels fruits en a-t-elle tirés depuis le XIXe siècle ? C’est la question qui obsède le ministère des affaires étrangères (MAE) depuis les origines mêmes de cette pratique diplomatique.

Peut-on en quantifier, peut-on en qualifier les résultats ? C’est une démarche possible et salutaire, mais elle est fragile, et sans cesse compliquée non seulement par la pluralité des missions qui sont assignées à la diplomatie scolaire, mais par sa nature même : on peut évaluer l’évolution d’effectifs scolaires, mais beaucoup moins mesurer le rôle d’un lycée français dans la création durable et à long terme d’affinités francophiles et de communautés francophones.

La diplomatie scolaire, le lycée français de l’étranger sont et resteront, qu’on le veuille ou non, des créations fragiles, soumises à tous les vents géopolitiques.

À l’heure où l’on demande à cette diplomatie de rehausser la « marque France » dans un monde toujours plus concurrentiel, à l’heure où l’éducation est de plus en plus une offre et où s’affirme partout le marketing scolaire, à l’heure surtout où est mise à l’épreuve la solidité de la démocratie, il est urgent de faire de ces établissements des sentinelles de valeurs à la fois démocratiques et pacifiques : au service donc non seulement de la France, mais du monde, mais de l’humanité.

![]()

Antoine Vermauwt est enseignant détaché auprès de l’AEFE.

– ref. Les lycées français à l’étranger, acteurs historiques de la diplomatie ? – https://theconversation.com/les-lycees-francais-a-letranger-acteurs-historiques-de-la-diplomatie-265916