Source: The Conversation – France (in French) – By Christopher B. Daly, Professor Emeritus of Journalism, Boston University

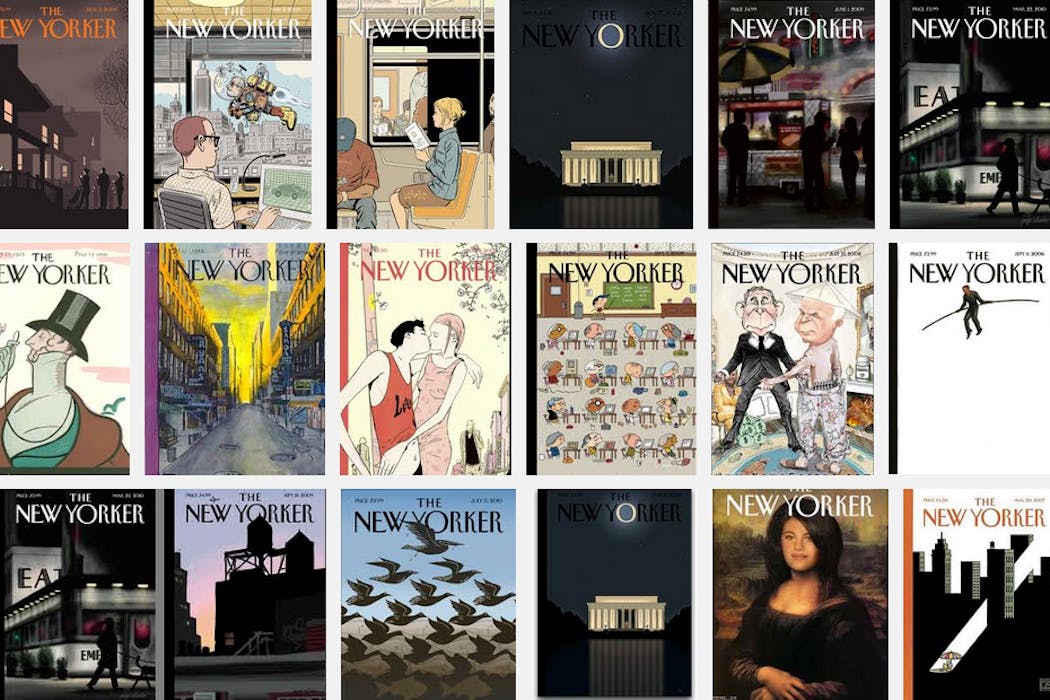

Lancé en 1925 par un dandy, Harold Ross, le « New Yorker » a imposé un ton, un style et une exigence littéraire qui ont redéfini la presse américaine.

Littéraire dans son ton, grand public dans sa portée et traversé d’un humour mordant, le New Yorker a apporté au journalisme américain une sophistication nouvelle – et nécessaire – lorsqu’il a été lancé il y a cent ans ce mois-ci.

En menant mes recherches sur l’histoire du journalisme américain pour mon livre Covering America, je me suis passionné pour l’histoire de la naissance du magazine et pour celle de son fondateur, Harold Ross.

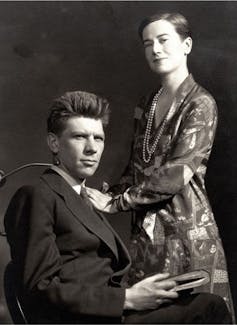

Ross s’intégrait sans peine dans un milieu des médias foisonnant de fortes personnalités. Il n’avait jamais achevé ses études secondaires. Divorcé à plusieurs reprises et rongé par les ulcères, il affichait en permanence un sourire aux dents clairsemées et une chevelure en brosse caractéristique. Il consacra toute sa vie d’adulte à une seule et même entreprise : le magazine The New Yorker.

Pour les lettrés, par les lettrés

Né en 1892 à Aspen, dans le Colorado, Ross travailla comme reporter dans l’Ouest alors qu’il était encore adolescent. Lorsque les États-Unis entrèrent dans la Première Guerre mondiale, il s’engagea. Envoyé dans le sud de la France, il déserta rapidement et gagna Paris, emportant avec lui sa machine à écrire portable Corona. Il rejoignit alors le tout nouveau journal destiné aux soldats, le Stars and Stripes, qui manquait tellement de personnel qualifié que Ross y fut engagé sans la moindre question, bien que le journal fût une publication officielle de l’armée.

Université d’Oregon

À Paris, Ross fit la connaissance de plusieurs écrivains, dont Jane Grant, première femme à avoir travaillé comme reporter au New York Times. Elle devint plus tard la première de ses trois épouses.

Après l’armistice, Ross partit pour New York et n’en repartit plus vraiment. Là, il fit la rencontre d’autres écrivains et rejoignit rapidement un cercle de critiques, dramaturges et esprits brillants qui se retrouvaient autour de la Table ronde de l’hôtel Algonquin, sur la 44e Rue Ouest à Manhattan

Au cours de déjeuners interminables et copieusement arrosés, Ross fréquentait et échangeait des traits d’esprit avec quelques-unes des plus brillantes figures du milieu littéraire new-yorkais. De ces réunions naquit aussi une partie de poker au long cours à laquelle participaient Ross et celui qui deviendrait son futur bailleur de fonds, Raoul Fleischmann, issu de la célèbre famille productrice de levure.

Au milieu des années 1920, Ross décida de lancer un magazine hebdomadaire consacré à la vie métropolitaine. Il voyait bien que la presse magazine connaissait un essor considérable, mais n’avait aucune envie d’imiter ce qui existait déjà. Il voulait publier un journal qui s’adresserait directement à lui et à ses amis – de jeunes citadins ayant séjourné en Europe et lassés des platitudes et des rubriques convenues qui remplissaient la plupart des périodiques américains.

Mais avant tout, Ross devait établir un business plan.

Le type de lecteurs cultivés qu’il visait intéressait également les grands magasins new-yorkais, qui y virent une clientèle idéale et manifestèrent leur volonté d’acheter des encarts publicitaires. Sur cette base, le partenaire de poker de Ross, Fleischmann, accepta de lui avancer 25 000 dollars pour démarrer – soit l’équivalent d’environ 450 000 dollars actuels.

Ross fait tapis

À l’automne 1924, installé dans un bureau appartenant à la famille Fleischmann, au 25 West 45th Street, Ross se mit au travail sur la plaquette de présentation de son magazine :

« The New Yorker sera le reflet, en mots et en images, de la vie métropolitaine. Il sera humain. Son ton général sera celui de la gaieté, de l’esprit et de la satire, mais il sera plus qu’un simple bouffon. Il ne sera pas ce que l’on appelle communément radical ou intellectuel. Il sera ce que l’on appelle habituellement sophistiqué, en ce qu’il supposera chez ses lecteurs un degré raisonnable d’ouverture d’esprit. Il détestera les balivernes. »

Ross ajouta cette phrase devenue célèbre : « Le magazine n’est pas conçu pour la vieille dame de Dubuque. » Autrement dit, le New Yorker ne chercherait ni à suivre le rythme de l’actualité, ni à flatter l’Amérique moyenne. Le seul critère de Ross serait l’intérêt d’un sujet – et c’est lui seul qui déciderait de ce qui méritait d’être jugé intéressant. Il misait tout sur l’idée, audacieuse et improbable, qu’il existait assez de lecteurs partageant ses goûts – ou susceptibles de les découvrir – pour faire vivre un hebdomadaire à la fois élégant, impertinent et plein d’esprit.

Ross faillit échouer. La couverture du premier numéro du New Yorker, daté du 21 février 1925, ne montrait ni portraits de puissants ni magnats de l’industrie, aucun titre accrocheur, aucune promesse tapageuse. Elle présentait à la place une aquarelle de Rea Irvin, ami artiste de Ross, représentant un personnage dandy observant attentivement – quelle idée ! – un papillon à travers son monocle. Cette image, surnommée Eustace Tilly, devint l’emblème officieux du magazine.

Le magazine trouve son équilibre

À l’intérieur de ce premier numéro, le lecteur découvrait un assortiment de blagues et de courts poèmes. On y trouvait aussi un portrait, des critiques de pièces et de livres, beaucoup de potins et quelques publicités.

L’ensemble n’était pas particulièrement impressionnant, donnant plutôt une sensation de patchwork, et le magazine eut du mal à démarrer. Quelques mois à peine après sa création, Ross faillit même tout perdre lors d’une partie de poker arrosée chez Herbert Bayard Swope, lauréat du prix Pulitzer et habitué de la Table ronde. Il ne rentra chez lui que le lendemain midi, et lorsque sa femme fouilla ses poches, elle y trouva des reconnaissances de dettes atteignant près de 30 000 dollars.

Fleischmann, qui avait lui aussi participé à la partie mais s’en était retiré à une heure raisonnable, entra dans une colère noire. Nul ne sait comment mais Ross réussit à le convaincre de régler une partie de sa dette et de le laisser rembourser le reste par son travail. Juste à temps, le New Yorker commença à gagner des lecteurs, bientôt suivis par de nouveaux annonceurs. Ross finit par solder ses dettes auprès de son ange gardien.

Une grande part du succès du magazine tenait au génie de Ross pour repérer les talents et les encourager à développer leur propre voix. L’une de ses premières découvertes majeures fut Katharine S. Angell, qui devint la première responsable de la fiction du magazine et une source constante de bons conseils. En 1926, Ross recruta James Thurber

et E.B. White, qui accomplissaient toutes sortes de tâches : rédaction de « casuals » – de courts essais satiriques –, dessin de caricatures, rédaction de légendes pour les dessins des autres, reportage pour la rubrique Talk of the Town et commentaires divers.

À mesure que le New Yorker trouvait sa stabilité, les rédacteurs et les auteurs commencèrent à perfectionner certaines de ses marques de fabrique : le portrait fouillé, idéalement consacré à une personne qui ne faisait pas l’actualité mais méritait d’être mieux connue ; les longs récits de non-fiction nourris d’enquêtes approfondies ; les nouvelles et la poésie ; et bien sûr les dessins humoristiques en une case ainsi que les comic strips.

D’une curiosité insatiable et d’un perfectionnisme maniaque en matière de grammaire, Ross était prêt à tout pour garantir l’exactitude. Les auteurs récupéraient leurs manuscrits couverts de remarques au crayon exigeant des dates, des sources et d’interminables vérifications factuelles. L’une de ses annotations les plus typiques était : « Who he ? » (NDT : « C’est qui, lui ? »).

Durant les années 1930, alors que le pays traversait une implacable crise économique, le New Yorker fut parfois critiqué pour son indifférence apparente à la gravité des problèmes nationaux. Dans ses pages, la vie semblait presque toujours légère, séduisante et plaisante.

C’est pendant la Seconde Guerre mondiale que le New Yorker trouva véritablement sa place, tant sur le plan financier qu’éditorial. Il finit par découvrir sa voix propre : curieuse, ouverte sur le monde, exigeante et, en fin de compte, profondément sérieuse.

Ross découvrit également de nouveaux auteurs, parmi lesquels A.J. Liebling, Mollie Panter-Downes et John Hersey, qu’il débaucha du magazine Time d’Henry Luce. Ensemble, ils produisirent certains des plus grands textes de la période, notamment le reportage majeur de Hersey sur l’usage de la première bombe atomique dans un conflit.

Un joyau du journalisme

Au cours du siècle écoulé, le New Yorker a profondément marqué le journalisme américain. D’une part, Ross a su créer les conditions permettant à des voix singulières de se faire entendre. D’autre part, le magazine a offert un espace et un encouragement à une forme d’autorité non académique : un lieu où des amateurs éclairés pouvaient écrire des articles sur les manuscrits de la mer Morte, la géologie, la médecine ou la guerre nucléaire, sans autre légitimité que leur capacité à observer avec attention, raisonner avec clarté et construire une phrase juste.

Enfin, il faut reconnaître à Ross le mérite d’avoir élargi le champ du journalisme bien au-delà des catégories traditionnelles que sont le crime, la justice, la politique ou le sport. Dans les pages de ce magazine, les lecteurs ne trouvaient presque jamais ce qu’ils pouvaient lire ailleurs. À la place, les lecteurs du New Yorker pouvaient y découvrir à peu près tout le reste.

![]()

Christopher B. Daly ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Il y a cent ans, naissait le « New Yorker » sur une table de poker – https://theconversation.com/il-y-a-cent-ans-naissait-le-new-yorker-sur-une-table-de-poker-268957