Source: The Conversation – in French – By Denis Andrault, Professor in Earth and Planetary Sciences, Université Clermont Auvergne (UCA)

Le champ magnétique de la Terre nous protège de la plus grande partie du rayonnement solaire. Mais risque-t-on un jour de le voir disparaître ? Une étude expérimentale a reproduit les conditions extrêmes du centre de notre planète et a déterminé que, contrairement à Mars ou à Vénus, la mécanique géologique qui le sous-tend ne risquait pas de s’arrêter.

Le champ magnétique terrestre nous protège des rayonnements solaires les plus puissants, dangereux pour notre organisme. Sans ce bouclier naturel qui s’étend dans la direction du Soleil de près de 10 fois le rayon de la Terre, les molécules qui nous composent se dégraderaient plus rapidement qu’elles ne se développent, sauf dans des niches à l’abri des rayons du Soleil. Grâce à sa dynamique interne favorable, la Terre maintient ce bouclier depuis au moins 3,5 milliards d’années, comme en témoignent les enregistrements magnétiques que l’on a retrouvés dans les roches les plus anciennes datant de l’ère géologique dite archéenne.

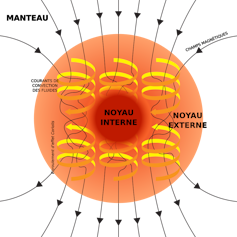

Maintenir la dynamo terrestre requiert beaucoup d’énergie. Il faut entretenir un brassage perpétuel de la matière contenue dans le noyau externe, cette couche de métal liquide présente entre la graine au centre et la base inférieure du manteau rocheux, soit entre 2 900 kilomètres et 5 150 kilomètres de profondeur. C’est le déplacement continuel de cette matière qui génère un champ magnétique. Le noyau externe a un volume environ 100 fois plus important que celui de tous les océans, et on estime sa viscosité proche de celle de l’eau.

Andrew Z. Colvin/Wikimedia, CC BY-SA

La plus importante source d’énergie du noyau provient de la température importante, jusqu’aux 5 500 °C qui règnent encore aujourd’hui au centre de la Terre. Et ce n’est pas le brassage perpétuel de cet énorme volume de métal liquide qui consomme le plus d’énergie stockée à l’intérieur du noyau. Ce n’est pas non plus la transformation du mouvement des électrons contenus dans le noyau en champ magnétique de grande échelle, même si les phénomènes complexes en jeu sont encore mal compris. C’est le fait que cette chaleur se propage naturellement vers les couches plus superficielles de la Terre, ce qui refroidit perpétuellement le noyau.

La vitesse de ce refroidissement est intimement reliée à la conductivité thermique de l’alliage de fer qui compose le noyau, c’est-à-dire sa capacité à transmettre efficacement de la chaleur, mais cette vitesse fait toujours grand débat chez les spécialistes du sujet. C’est ce qu’avec notre équipe nous avons essayé de clarifier dans une nouvelle étude expérimentale.

Le champ magnétique terrestre, une exception ?

En quoi le noyau terrestre a la bonne température et les bonnes dimensions pour permettre l’instauration et le maintien pendant des milliards d’années d’un champ magnétique, et donc permettre le développement de la vie ? En serait-il de même si notre planète avait été bien plus froide lorsqu’elle s’est formée ? En effet, on sait que la Terre à subit un impact météoritique géant environ 100 millions d’années après sa formation. Cela a apporté une énorme quantité de chaleur qui influence encore la dynamique interne de la Terre aujourd’hui. Est-ce que le champ magnétique, et la vie, auraient disparu depuis longtemps si la Terre avait été bien plus froide à la fin de sa formation ?

Une géodynamo n’est possible que si le noyau externe est bien liquide, pour permettre l’agitation nécessaire à l’instauration d’un champ magnétique. Un noyau chaud favorise aussi la convection vigoureuse du manteau rocheux de la planète qui, en retour, favorise les mouvements dans le noyau externe. La Terre répond bien à ces premiers impératifs. Aussi, comme la formation des planètes telluriques implique naturellement des chocs immenses entre des planétésimaux de grandes tailles, ces jeunes planètes devraient quasiment toutes présenter des températures internes similaires à celle de la Terre lors de sa formation.

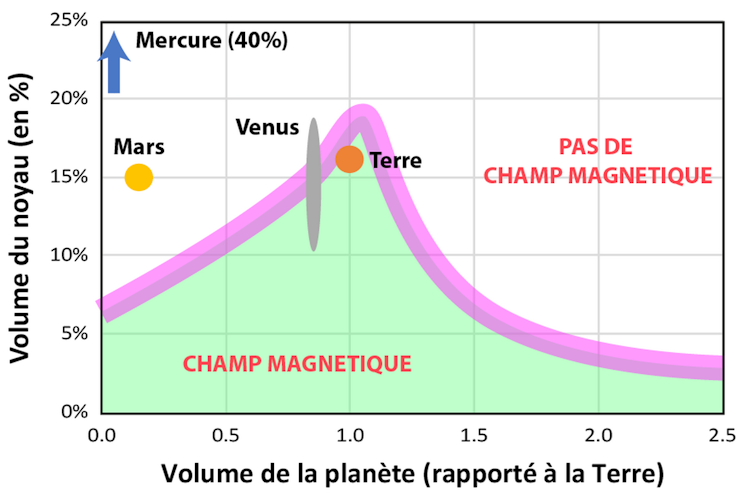

Pourtant, plusieurs planètes telluriques majeures du système solaire telles que Mars et Vénus, ainsi que des satellites comme la Lune n’ont pas (ou plus) de champ magnétique aujourd’hui. La taille de leur noyau et les proportions d’alliage métallique et de roche qui composent ces planètes pourraient-elles jouer un rôle sur l’installation et le maintien d’un champ magnétique à l’échelle planétaire ? C’est cela que notre équipe a démontré grâce à une expérience sur les conditions de refroidissement des noyaux planétaires qui simulent les conditions de pression et de température extrêmes du noyau terrestre.

La dynamo terrestre ne risque pas de s’arrêter du jour au lendemain

La réponse à ces questions réside dans la vitesse de refroidissement du noyau, car un noyau planétaire qui se refroidit trop rapidement ne pourra pas générer un champ magnétique bien longtemps. Mais il faut quand même un flux de chaleur contant et suffisamment important, du noyau vers la base du manteau, pour provoquer des mouvements de brassage convectif dans le noyau externe. L’équation semble difficile à boucler, et pourtant, cela fonctionne très bien pour la Terre. Pour faire simple, les paramètres clés de ces équations sont la conductivité thermique du noyau externe et la taille relative entre le manteau et le noyau. En déterminant l’un, l’autre peut être estimé.

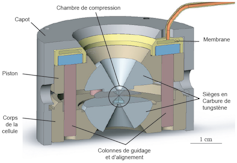

Stany Bauchau/ESRF, Fourni par l’auteur

C’est pour cela que nous avons entrepris une nouvelle campagne de mesures expérimentales de la conductivité thermique du noyau. Une fine feuille de fer (l’élément le mieux représentatif du noyau) a été soumise à des conditions de pressions et de températures équivalentes à celles régnant au centre de la Terre. Ainsi, cette fine couche de quelques microns d’épaisseur a été comprimée entre deux enclumes de diamant à des pressions jusqu’à plus d’un million de fois celle de l’atmosphère, puis chauffée à plus de 3 000 °C à l’aide de lasers infrarouges. Une fois reproduites les conditions de pression et de température du noyau terrestre, nous avons étudié la vitesse de propagation d’une très courte impulsion de chaleur à travers la feuille de métal.

Nous avons réalisé ces mesures dans un large domaine de pression et température pour en dériver des lois de propagation de la chaleur. Les résultats montrent une nette augmentation de la conductivité thermique du fer avec la température, comme cela était prévu par la théorie. Cela pourrait suggérer un refroidissement rapide du noyau, à cause d’une température d’environ 3 700 °C à sa surface.

Pourtant, la conductivité est finalement plus faible que ce qui était proposé dans la plupart des études antérieures. Nos calculs montrent que le noyau aurait refroidi de seulement 400 degrés depuis la formation de la Terre. Ce refroidissement permettrait la solidification progressive du noyau et la croissance de la graine solide au centre de la Terre qui, selon nos calculs, serait apparue il y a environ 2 milliards d’années. Nous montrons aussi que seules les planètes ayant un noyau relativement petit, au maximum d’une taille relative proche de celui de la Terre, peuvent maintenir un champ magnétique quasi éternellement.

Denis Andrault/Université Clermont Auvergne, Fourni par l’auteur

Pourtant, le refroidissement du noyau terrestre est suffisamment lent pour ne pas modifier dramatiquement la dynamique interne de notre planète. La tectonique des plaques perdure, le manteau terrestre convecte de manière vigoureuse depuis plus de 4 milliards d’années, ce qui stimule le refroidissement interne et ainsi les mouvements dans le noyau. La dynamo terrestre a donc peu de chance de s’arrêter tant que le noyau externe n’est pas complètement cristallisé, ce qui devrait prendre encore quelques milliards d’années. Il ne s’agit donc pas de la menace la plus pressante contre la vie sur Terre !

![]()

Pour ce travail, Denis Andrault a reçu des financements de l’UCA et de l’INSU-CNRS.

Julien Monteux ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Le champ magnétique terrestre pourrait être quasiment éternel – https://theconversation.com/le-champ-magnetique-terrestre-pourrait-etre-quasiment-eternel-267913