Source: The Conversation – France in French (2) – By Jonathan Biteau, Maître de conférence en physique des astroparticules, Université Paris-Saclay

Les humains utilisent les astres pour se repérer depuis la nuit des temps. Aujourd’hui, la précision de nos systèmes de géolocalisation dépend des blazars, ces phares cosmiques qui abritent des trous noirs. Découvrons leurs mystères en nous aidant de l’analogie avec les phares qui ponctuent la côte et qui guident les marins dans la nuit.

Depuis la plage du Prat, au cœur de l’île d’Ouessant (Finistère), on aperçoit l’imposant phare du Créac’h au-dessus des flots. Par nuit claire, le phare de Créac’h est visible à plus de 32 milles marins (environ 60 kilomètres). Considéré comme le phare le plus puissant d’Europe, le Créac’h est un guide inestimable pour les équipages des bateaux, suppléant aux systèmes de navigation par satellite utilisés en cabine.

De nos jours, nous utilisons quotidiennement le positionnement par satellite via nos téléphones portables. Cependant, nous oublions souvent que la précision de ces systèmes de localisation repose sur des principes de physique fondamentale et des mesures d’astronomie de pointe.

Dans le passé, les marins utilisaient comme points de référence l’étoile Polaire ou des galaxies proches, telles que les nuages de Magellan situés à quelques centaines de milliers d’années-lumière. Le positionnement des satellites repose quant à lui sur l’utilisation de points lumineux sur la voûte céleste dont la direction est suffisamment stable. Les points de référence les plus stables connus sont des balises cosmiques situées à plusieurs milliards d’années-lumière. Leurs noms ? Les blazars.

Des feux ardents au voisinage des trous noirs

Les théories de la relativité générale et restreinte d’Einstein sont au cœur de notre compréhension des blazars. Le feu d’un phare comme le Créac’h est constitué de puissantes lampes halogènes dont le faisceau est concentré par des lentilles de Fresnel.

Un blazar est quant à lui constitué de deux faisceaux, des jets faits de plasma se déplaçant à plus de 99,5 % de la vitesse de la lumière. Contrairement aux faisceaux de phares, les jets de blazars ne tournent pas : ils restent relativement stables du point de vue de l’observateur.

À l’origine de ces jets se trouve un trou noir des milliers de fois plus massif que celui situé au centre de notre galaxie. C’est la rotation du trou noir sur lui-même et celle du disque de matière l’entourant qui permettent d’injecter de l’énergie dans les jets. La source d’énergie à l’origine de la lumière d’un blazar est donc paradoxalement un trou noir !

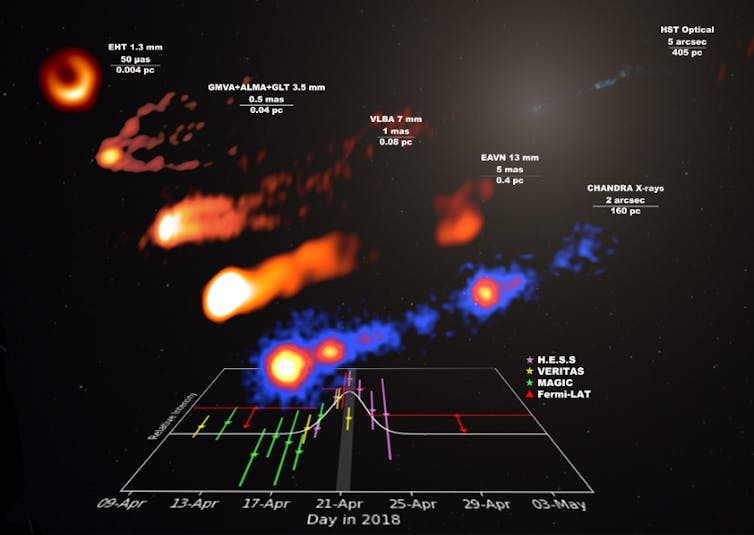

EHT Collaboration, Fermi-LAT Collaboration, H.E.S.S. Collaboration, MAGIC Collaboration, VERITAS Collaboration, EAVN Collaboration, CC BY-SA

Ces jets astrophysiques sont observés dans des galaxies proches comme la radiogalaxie Messier 87. Depuis la Terre, les deux jets de cette galaxie sont observés de biais. L’un des deux jets est plus brillant car le plasma qu’il émet a tendance à s’approcher de nous, tandis que le plasma émis par l’autre jet s’éloigne. Plus l’angle entre le faisceau du phare et notre ligne de visée (l’axe entre le phare et l’observateur) est grand, plus la lumière que nous recevons du faisceau est faible. Mais que se passerait-il si l’un des jets était dirigé vers la Terre ? Nous observerions un phare extrêmement lumineux : un blazar. Une radio galaxie comme Messier 87 n’est donc rien d’autre qu’un blazar désaxé.

Un blazar, défini par l’orientation d’un de ses jets vers la Terre, peut ainsi être des dizaines de milliers de fois plus brillant qu’une radio galaxie située à la même distance.

Un faisceau qui produit sa propre lumière

Les lentilles de Fresnel du Créac’h concentrent la lumière de lampes halogènes en faisceaux de photons qui voyagent jusqu’aux équipages marins. Pour les blazars, c’est un plasma de particules énergétiques qui se propagent selon l’axe des jets. Ces particules perdent une partie de leur énergie en émettant de la lumière dans le domaine visible et en ondes radio, par rayonnement synchrotron. C’est ce même rayonnement qui limite les énergies qu’atteignent les accélérateurs de particules construits sur Terre, tel le grand collisionneur de hadrons (LHC) du CERN.

Mais si les pertes synchrotron constituent un facteur limitant pour les ingénieurs de faisceaux de particules terrestres, elles offrent aux astronomes et physiciens des astroparticules une formidable fenêtre d’observation sur des phénomènes naturels autrement plus énergétiques que ceux des accélérateurs artificiels.

Ainsi, les pertes par rayonnement des blazars ne se limitent pas aux ondes radio et à la lumière visible. Elles s’étendent également aux rayons X et aux rayons gamma.

Les rayons gamma les plus énergétiques en provenance de blazars ont été observés à des énergies dix mille milliards de fois supérieures à celle des photons visibles. Les particules qui ont émis ces rayons gamma sont encore plus énergétiques, jusqu’à des millions de fois s’il s’agit de rayons cosmiques de type protons plutôt que d’électrons.

Identifier la nature des particules émettant les rayons gamma des blazars pourrait ainsi éclairer le mystère encore tenace de l’origine des rayons cosmiques et des neutrinos les plus énergétiques que nous observons.

Apercevoir les blazars dans la brume cosmique

Les blazars les plus éloignés émettent depuis une époque correspondant au premier milliard d’années suivant le Big Bang, dans un univers qui soufflera bientôt ses 14 milliards de bougies. La quantité de rayons gamma qui nous parvient des phares lointains est faible, non seulement en raison de leur distance, mais aussi à cause d’une brume un peu particulière qui imprègne même les régions les plus reculées du cosmos.

Par temps brumeux, le phénomène qui limite la portée du Créac’h est la diffusion de la lumière visible par les minuscules gouttelettes d’eau qui composent le brouillard. Le feu du phare, que les marins devraient voir comme une source quasi ponctuelle, apparaît comme une tâche de plus en plus diffuse à mesure qu’ils s’éloignent de la côte.

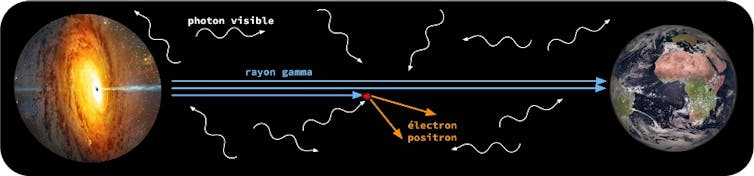

La portée des blazars émettant les rayons gamma les plus énergétiques est quant à elle limitée par un phénomène de physique des particules : l’annihilation de deux particules de lumière — un photon gamma et un photon de plus faible énergie — en une paire électron-positron. Pour les faisceaux gamma de blazars, la brume est donc faite de lumière !

L. Gréaux et J. Biteau, Fourni par l’auteur

Plus l’énergie du rayon gamma est élevée, et plus la distance du blazar qui l’émet est grande, plus l’atténuation du flux reçu est importante. Les photons de faible énergie jouant le rôle de minuscules gouttelettes résultent de l’émission cumulée de toutes les étoiles et galaxies depuis le début de l’univers.

Jusqu’à récemment, la détection de ces « gouttelettes » représentait un véritable défi observationnel. Les trois techniques de mesure connues, dont celle qui exploite l’atténuation des rayons gamma, semblent désormais atteindre des valeurs compatibles entre elles, ouvrant la voie à de nouveaux outils cosmologiques pour répondre au paradoxe d’Olbers ou à la tension de Hubble.

Éruptions de blazars et cours de la Bourse

Les blazars n’ont-ils donc plus aucun mystère pour nous ? Loin de là.

Alors que les phares maritimes clignotent à intervalles réguliers pour permettre aux équipages de les identifier, les blazars brillent de manière erratique, à l’image des cours boursiers fluctuant au fil des ans. Lors des éruptions les plus extrêmes, on a même observé le flux de blazars doubler en quelques minutes seulement ! Comprendre ces éruptions représente encore un défi pour l’astrophysique des hautes énergies et la physique des plasmas.

L’avènement d’observatoires comme le Vera C. Rubin Observatory dans le domaine visible et le Cherenkov Telescope Array Observatory en rayons gamma promet des avancées majeures dans la cartographie des éruptions de blazars. Tout en levant le voile de la brume cosmique, ces observations promettent de mieux comprendre les accélérateurs persistants les plus puissants du cosmos.

![]()

Jonathan Biteau a reçu des financements de l’Université Paris-Saclay et de l’Institut Universtaire de France.

– ref. Blazars, ces phares cosmiques qui nous guident depuis les tréfonds du cosmos – https://theconversation.com/blazars-ces-phares-cosmiques-qui-nous-guident-depuis-les-trefonds-du-cosmos-267142