Source: The Conversation – in French – By Ted Powers, Professor of Molecular and Cellular Biology, University of California, Davis

La découverte en 1964, sur l’île de Pâques, de la rapamycine, un nouvel antibiotique, a marqué le début d’une success story pharmaceutique à plusieurs milliards de dollars. Pourtant, l’histoire a complètement occulté les individus et les dynamiques politiques qui ont rendu possible l’identification de ce « médicament miracle ».

Baptisé du nom autochtone de l’île, Rapa Nui, la rapamycine a initialement été employée comme immunosuppresseur, afin de prévenir le rejet des greffes d’organes et d’améliorer le taux de succès de l’implantation de stents, de petits treillis métalliques destinés à étayer les artères dans le cadre de la lutte contre la maladie coronarienne (laquelle se traduit par rétrécissement progressif des artères qui nourrissent le cœur, ndlr).

Son usage s’est depuis étendu au traitement de divers types de cancers, et les chercheurs explorent aujourd’hui son potentiel dans le contexte de la prise en charge du diabète,

des maladies neurodégénératives, voire de la lutte contre les méfaits du vieillissement. Ainsi, des études mettant en évidence la capacité de la rapamycine à prolonger la durée de vie ou à combattre les maladies liées à l’âge semblent paraître presque quotidiennement depuis quelque temps… Une requête sur PubMed, le moteur de recherche recense plus de 59 000 articles mentionnant la rapamycine. Il s’agit de l’un des médicaments qui fait le plus parler de lui dans le domaine médical.

Cependant, bien que la rapamycine soit omniprésente en science et en médecine, la façon dont elle a été découverte demeure largement méconnue du public. En tant que scientifique ayant consacré sa carrière à l’étude de ses effets sur les cellules, j’ai ressenti le besoin de mieux comprendre son histoire.

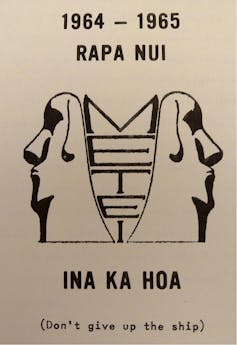

À ce titre, les travaux de l’historienne Jacalyn Duffin portant sur la Medical Expedition to Easter Island (METEI), une expédition scientifique mise sur pied dans les années 1960, ont complètement changé la manière dont nombre de mes collègues et moi-même envisageons désormais notre domaine de recherche.

La découverte du complexe héritage de la rapamycine soulève en effet d’importantes questions sur les biais systémiques qui existent dans le secteur de la recherche biomédicale, ainsi que sur la dette des entreprises pharmaceutiques envers les territoires autochtones d’où elles extraient leurs molécules phares.

Pourquoi un tel intérêt pour la rapamycine ?

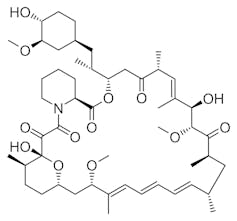

L’action de la rapamycine s’explique par sa capacité à inhiber une protéine appelée target of rapamycin kinase, ou TOR. Cette dernière est l’un des principaux régulateurs de la croissance et du métabolisme cellulaires. De concert avec d’autres protéines partenaires, TOR contrôle la manière dont les cellules répondent aux nutriments, au stress et aux signaux environnementaux, influençant ainsi des processus majeurs tels que la synthèse protéique et la fonction immunitaire.

Compte tenu de son rôle central dans ces activités cellulaires fondamentales, il n’est guère surprenant qu’un dysfonctionnement de TOR puisse se traduire par la survenue de cancers, de troubles métaboliques ou de maladies liées à l’âge.

Fvasconcellos/Wikimedia

Un grand nombre des spécialistes du domaine savent que cette molécule a été isolée au milieu des années 1970 par des scientifiques travaillant au sein du laboratoire pharmaceutique Ayerst Research Laboratories, à partir d’un échantillon de sol contenant la bactérie Streptomyces hydroscopicus. Ce que l’on sait moins, c’est que cet échantillon a été prélevé dans le cadre d’une mission canadienne appelée Medical Expedition to Easter Island, ou METEI, menée à Rapa Nui – l’Île de Pâques – en 1964.

Histoire de la METEI

L’idée de la Medical Expedition to Easter Island (METEI) a germé au sein d’une équipe de scientifiques canadiens composée du chirurgien Stanley Skoryna et du bactériologiste Georges Nogrady. Leur objectif était de comprendre comment une population isolée s’adaptait au stress environnemental. Ils estimaient que la prévision de la construction d’un aéroport international sur l’île de Pâques offrait une occasion unique d’éclairer cette question. Selon eux, en accroissant les contacts de la population de l’île avec l’extérieur, l’aéroport risquait d’entraîner des changements dans sa santé et son bien-être.

Financée par l’Organisation mondiale de la santé, et soutenue logistiquement par la Marine royale canadienne, la METEI arriva à Rapa Nui en décembre 1964. Durant trois mois, l’équipe fit passer à la quasi-totalité des 1 000 habitants de l’île toute une batterie d’examens médicaux, collectant des échantillons biologiques et procédant à un inventaire systématique de la flore et de la faune insulaires.

Dans le cadre de ces travaux, Georges Nogrady recueillit plus de 200 échantillons de sol, dont l’un s’est avéré contenir la souche de bactéries Streptomyces productrice de rapamycine.

Georges Nogrady, CC BY-NC-ND

Il est important de comprendre que l’objectif premier de l’expédition était d’étudier le peuple de Rapa Nui, dans un contexte qui était vu comme celui d’un laboratoire à ciel ouvert. Pour encourager les habitants à participer, les chercheurs n’ont pas hésité à recourir à la corruption, leur offrant des cadeaux, de la nourriture et diverses fournitures. Ils ont également eu recours à la coercition : à cet effet, ils se sont assuré les services d’un prêtre franciscain en poste de longue date sur l’île pour les aider au recrutement. Si leurs intentions étaient peut-être honorables, il s’agit néanmoins là d’un exemple de colonialisme scientifique dans lequel une équipe d’enquêteurs blancs choisit d’étudier un groupe majoritairement non blanc sans son concours, ce qui crée un déséquilibre de pouvoir. Un biais inhérent à l’expédition existait donc dès la conception de la METEI.

Par ailleurs, plusieurs des hypothèses de départ avaient été formulées sur des bases erronées. D’une part, les chercheurs supposaient que les habitants de Rapa Nui avaient été relativement isolés du reste du monde, alors qu’il existait en réalité une longue histoire d’interactions avec des pays extérieurs, comme en témoignaient divers récits dont les plus anciens remontaient au début du XVIIIe siècle, et dont les publications s’étalaient jusqu’à la fin du XIXe siècle.

D’autre part, les organisateurs de la METEI partaient du postulat que le bagage génétique de la population de Rapa Nui était homogène, sans tenir compte de la complexe histoire de l’île en matière de migrations, d’esclavage et de maladies (certains habitants étaient en effet les descendants de survivants de la traite des esclaves africains qui furent renvoyés sur l’île et y apportèrent certaines maladies, dont la variole). La population moderne de Rapa Nui est en réalité métissée, issue à la fois d’ancêtres polynésiens, sud-américains, voire africains.

Cette erreur d’appréciation a sapé l’un des objectifs clés du METEI : évaluer l’influence de la génétique sur le risque de maladie. Si l’équipe a publié un certain nombre d’études décrivant la faune associée à Rapa Nui, son incapacité à établir une base de référence est probablement l’une des raisons pour lesquelles aucune étude de suivi n’a été menée après l’achèvement de l’aéroport de l’île de Pâques en 1967.

Rendre crédit à qui de droit

Les omissions qui existent dans les récits sur les origines de la rapamycine sont le reflet d’angles morts éthiques fréquemment présents dans la manière dont on se souvient des découvertes scientifiques.

Georges Nogrady rapporta de Rapa Nui des échantillons de sol, dont l’un parvint à Ayerst Research Laboratories. Là, Surendra Sehgal et son équipe isolèrent ce qui fut nommé rapamycine, qu’ils finirent par commercialiser à la fin des années 1990 en tant qu’immunosuppresseur, sous le nom Rapamune. Si l’on connaît bien l’obstination de Sehgal, qui fut déterminante pour mener à bien le projet en dépit des bouleversements qui agitaient à cette époque la société pharmaceutique pour laquelle il travaillait – il alla même jusqu’à dissimuler une culture de bactéries chez lui – ni Nogrady ni la METEI ne furent jamais crédités dans les principaux articles scientifiques qu’il publia.

Bien que la rapamycine ait généré des milliards de dollars de revenus, le peuple de Rapa Nui n’en a tiré aucun bénéfice financier à ce jour. Cela soulève des questions sur les droits des peuples autochtones ainsi que sur la biopiraterie (qui peut être définie comme « l’appropriation illégitime par un sujet, notamment par voie de propriété intellectuelle, parfois de façon illicite, de ressources naturelles, et/ou éventuellement de ressources culturelles en lien avec elles, au détriment d’un autre sujet », ndlr), autrement dit dans ce contexte la commercialisation de connaissances autochtones sans contrepartie.

Des accords tels que la Convention des Nations unies de 1992 sur la diversité biologique et la Déclaration de 2007 sur les droits des peuples autochtones visent à protéger les revendications autochtones sur les ressources biologiques, en incitant tous les pays à obtenir le consentement et la participation des populations concernées, et à prévoir des réparations pour les préjudices potentiels avant d’entreprendre des projets.

Ces principes n’étaient cependant pas en vigueur à l’époque du METEI.

Esteban Felix/AP Photo

Certaines personnes soutiennent que, puisque la bactérie productrice de rapamycine a été trouvée ailleurs que dans le sol de l’île de Pâques, ce dernier n’était ni unique ni essentiel à la découverte du médicament. D’autres avancent aussi qu’étant donné que les insulaires n’utilisaient pas la rapamycine et n’en connaissaient pas l’existence sur leur île, cette molécule ne constituait pas une ressource susceptible d’être « volée ».

Cependant, la découverte de la rapamycine à Rapa Nui a jeté les bases de l’ensemble des recherches et de la commercialisation ultérieures autour de cette molécule. Cela n’a été possible que parce que la population a été l’objet de l’étude montée par l’équipe canadienne. La reconnaissance formelle du rôle essentiel joué par les habitants de Rapa Nui dans la découverte de la rapamycine, ainsi que la sensibilisation du public à ce sujet, sont essentielles pour les indemniser à hauteur de leur contribution.

Ces dernières années, l’industrie pharmaceutique a commencé à reconnaître l’importance d’indemniser équitablement les contributions autochtones. Certaines sociétés se sont engagées à réinvestir dans les communautés d’où proviennent les précieux produits naturels qu’elles exploitent.

Toutefois, s’agissant des Rapa Nui, les entreprises qui ont directement tiré profit de la rapamycine n’ont pas encore fait un tel geste.

Si la découverte de la rapamycine a sans conteste transformé la médecine, il est plus complexe d’évaluer les conséquences pour le peuple de Rapa Nui de l’expédition METEI. En définitive, son histoire est à la fois celle d’un triomphe scientifique et d’ambiguïtés sociales.

Je suis convaincu que les questions qu’elle soulève (consentement biomédical, colonialisme scientifique et occultation de certaines contributions) doivent nous faire prendre conscience qu’il est nécessaire d’examiner de façon plus critique qu’ils ne l’ont été jusqu’à présent les héritages des découvertes scientifiques majeures.

![]()

Ted Powers ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Comment un médicament valant un milliard de dollars a été découvert dans le sol de l’Île de Pâques (et pourquoi scientifiques et industrie pharmaceutique ont une dette envers les peuples autochtones) – https://theconversation.com/comment-un-medicament-valant-un-milliard-de-dollars-a-ete-decouvert-dans-le-sol-de-lile-de-paques-et-pourquoi-scientifiques-et-industrie-pharmaceutique-ont-une-dette-envers-les-peuples-autochtones-266381