Source: The Conversation – in French – By Travis Van Isacker, Senior Research Associate, School of Sociology, Politics and International Studies, University of Bristol

Chaque année, des milliers de migrants se trouvant en France traversent la Manche dans des canots pneumatiques souvent surchargés, dans l’espoir de s’installer au Royaume-Uni. Ces traversées se soldent parfois par des tragédies. On dénombre déjà 24 morts en 2025, le triste record ayant été enregistré l’année dernière : 69 décès. La catastrophe la plus mortelle s’est produite en novembre 2021. Au moins 27 personnes ont péri quand leur embarcation a chaviré en pleine nuit, les garde-côtes britanniques et français, avertis, n’ayant pas réussi à les sauver. Une enquête indépendante en cours au Royaume-Uni fait la lumière sur le déroulement de cet épisode, dont certaines leçons ont depuis été tirées en matière opérationnelle, sans que les raisons profondes qui continuent de pousser ces personnes à prendre de tels risques n’aient été réglées. Ce long format, issu de la série « Insights » de The Conversation UK, revient en détail sur les circonstances du drame et sur les éléments que l’enquête a permis de mettre au jour.

Par une froide et humide soirée de novembre, le Somalien Issa Mohamed Omar et plus de 30 autres hommes, femmes et enfants ont quitté leur campement informel près de la ville portuaire de Dunkerque, dans le nord de la France. Pendant environ deux heures, ils ont marché dans l’obscurité, dans un silence quasi total, jusqu’à atteindre la plage d’où ils espéraient partir pour le Royaume-Uni afin d’y commencer une vie meilleure.

À leur arrivée, cinq hommes s’affairaient à gonfler un canot pneumatique et à y fixer un moteur hors-bord. Ces passeurs avaient fait payer à chacun de leurs clients plus de mille euros pour une traversée dont le prix s’élève à moins de cent euros pour une personne disposant du bon passeport.

Les voyageurs se sont vu remettre des gilets de sauvetage, puis ont été disposés en rangées et comptés. « Vous êtes 33 », a déclaré l’un des passeurs. Pour beaucoup d’entre eux, ce n’était pas leur première tentative de rejoindre l’Angleterre.

La plupart venaient du Kurdistan irakien, notamment Kazhal Ahmed Khidir Al-Jammoor, originaire d’Erbil, qui voyageait avec ses trois enfants : Hadiya, Mubin et Hasti Rizghar Hussein, âgés respectivement de 22, 16 et 7 ans.

Un père et son fils, originaires d’Égypte, ont reçu des explications sur le fonctionnement du moteur, ainsi qu’un GPS et des indications pour rejoindre Douvres, à environ 60 kilomètres de là, de l’autre côté de la Manche. Mohamed Omar racontera par la suite :

« L’homme égyptien a été chargé par les passeurs de piloter le bateau. Il voyageait avec son fils, qui semblait avoir une petite vingtaine d’années. Je ne sais pas comment ils sont devenus le pilote et le navigateur. »

Il y avait également au moins trois ressortissants éthiopiens, dont Fikiru Shiferaw, père de deux enfants originaire d’Addis-Abeba, qui au moment d’embarquer a envoyé un dernier message vocal WhatsApp à sa femme Emebet, restée en Éthiopie :

« Nous sommes déjà à bord du bateau. Nous sommes en route. Je vais éteindre mon téléphone maintenant. Bonne nuit, je t’appellerai demain matin. »

Ce furent les derniers mots qu’elle entendit de son mari.

Ce qui est arrivé à Fikiru Shiferaw et aux autres passagers dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021 a déclenché au Royaume-Uni l’enquête Cranston – une commission indépendante présidée par Sir Ross Cranston, un ancien juge de la Haute Cour de justice. En mars 2025, elle a entendu 22 témoins de la catastrophe, dont des agents ayant participé aux opérations de recherche et de sauvetage menées par le Royaume-Uni, ainsi que Mohamed Omar, l’un des deux seuls survivants de la tragédie, et des membres des familles des victimes et des personnes disparues.

Ces audiences ont permis de faire la lumière sur les actions conduites par les agents de la Border Force (la police britannique des frontières) et les garde-côtes du Royaume-Uni lors de l’opération de sauvetage ratée – baptisée « Incident Charlie » – effectuée au petit matin du 24 novembre. Au-delà, elles ont aussi mis en évidence l’approche de ces services en ce qui concerne les « traversées en petite embarcation » (small boat) depuis 2017.

Il ressort des témoignages que, au cours des mois ayant précédé la catastrophe, les agents avaient travaillé sous une pression extrême. Kevin Toy, capitaine du navire Valiant de la Border Force qui a été envoyé à la recherche du canot disparu cette nuit-là, a expliqué que dans la période précédant l’incident, « nuit après nuit », il constatait que son équipage était « complètement épuisé » une fois ses missions terminées.

Des preuves démontrent que le gouvernement britannique était conscient du risque que la Border Force et les garde-côtes soient débordés par le nombre croissant de traversées en canots et que, par conséquent, le risque de décès en mer était plus élevé. En mai 2020, un document produit par le ministère des transports reconnaissait que « les unités de recherche et de sauvetage pourraient être débordées si le nombre d’incidents actuel persiste ». Au moins trois officiers supérieurs des garde-côtes britanniques avaient identifié le même risque en août 2021.

L’enquête a également mis en évidence de multiples défaillances de communication entre les officiers britanniques et leurs homologues français, ainsi qu’entre les services d’urgence des deux pays et les personnes, de plus en plus désespérées, se trouvant à bord du canot pneumatique en train de couler.

Malgré de nombreux appels de détresse et la transmission de coordonnées GPS via WhatsApp, aucun bateau de sauvetage n’a atteint les voyageurs à temps. Dans la confusion, lorsque les appels ont cessé, les garde-côtes ont supposé que les passagers du Charlie avaient été secourus et étaient en sécurité. En réalité, ils se noyaient dans les eaux froides de la Manche depuis plus de dix heures.

Dans le cadre de mes recherches autour des transformations numériques de la frontière franco-britannique, j’ai assisté aux audiences publiques de l’enquête et étudié de très nombreux éléments rendus publics – témoignages, transcriptions d’appels, journaux opérationnels, e-mails, comptes rendus de réunions… À l’origine, je voulais comprendre comment la catastrophe de novembre 2021 avait marqué un tournant dans la réponse du gouvernement britannique face aux tentatives de traversée de la Manche en small boat, précipitant la transformation de la frontière maritime britannique en l’espace hyper-surveillé qu’elle est actuellement.

Mais mes discussions avec les représentants de Mohamed Omar et des familles endeuillées, ainsi qu’avec des organisations de défense des droits des migrants, ont fait émerger des questionnements plus larges. En particulier, étant donné que l’enquête se concentre sur cette unique catastrophe de novembre 2021, les personnes avec lesquelles j’ai échangé craignent que ses recommandations ne permettent pas d’empêcher de nouveaux décès dans la Manche, dont le nombre a considérablement augmenté au cours des 18 derniers mois.

Le début des « traversées en petite embarcation »

Depuis que, au début des années 1990, le Royaume-Uni et la France ont commencé à mettre en place des contrôles frontaliers « juxtaposés » (contrôles frontaliers ayant lieu avant le départ), les personnes souhaitant demander l’asile en Angleterre sont réduites à tenter de traverser la Manche de façon illégale. Jusqu’en 2018, ces tentatives étaient le plus souvent effectuées par train ou ferry, les voyageurs se faufilant dans des camions ou franchissant le périmètre de sécurité d’un port français.

Durant l’existence du camp de la « Jungle » près de Calais en 2015-2016, la couverture médiatique des tentatives collectives de ses habitants d’entrer dans les ports français a entraîné une augmentation des investissements du gouvernement britannique dans le renforcement de la frontière. Entre 2014 et 2018, il a versé à son homologue français au moins 123 millions de livres sterling pour « renforcer la frontière et maintenir les contrôles juxtaposés » pour financer des patrouilles de la police française dans les ports et les villes frontalières, détruire régulièrement les lieux de vie des migrants, et payer la facture des centres de détention et de relocalisation.

Comme l’a admis en 2019 le ministre britannique de l’intérieur de l’époque, Sajid Javid, ce durcissement sécuritaire de la sécurité a contraint les personnes présentes à la frontière à trouver d’autres moyens de traverser la Manche. À partir de l’hiver 2018, des passeurs ont commencé à organiser des traversées à bord de petites embarcations en état de naviguer qu’ils avaient volées dans des ports de plaisance le long de la côte française. Ces « small boats » continuent de donner leur nom à ce phénomène migratoire, mais les canots pneumatiques utilisés aujourd’hui, sans quille ni coque rigide, ne méritent pas cette appellation.

Le traitement de tout ce qui concerne l’immigration clandestine est habituellement sensationnaliste, mais les traversées en small boats ont suscité une réaction particulièrement vive, tant au sein de la classe politique que dans les médias.

Lorsque 101 personnes ont effectué la traversée entre Noël et le Nouvel An en 2018, Javid a déclaré qu’il s’agissait d’un incident majeur. Depuis lors, « arrêter les bateaux » est l’une des principales priorités du gouvernement britannique. Bien que les personnes arrivées par small boats ne représentent que 29 % des demandeurs d’asile au Royaume-Uni entre 2018 et 2024, des milliards de livres sterling ont été dépensés pour tenter de contrôler cette route.

Des relations glaciales et un projet de « refoulement »

Lorsque les traversées de la Manche ont fortement augmenté en 2020-2021, la détérioration des relations entre la France et le Royaume-Uni due au Brexit a compliqué la coopération entre les deux gouvernements. Dans sa déposition, l’ancien commandant chargé de la lutte contre les passages clandestins dans la Manche, Dan O’Mahoney (nommé par la successeure de Javid, Priti Patel, pour « rendre les traversées en small boats impossibles »), a qualifié les relations entre les deux pays de « très glaciales » lorsqu’il a pris ses fonctions en août 2020.

Après que le ministre français de l’intérieur Gérald Darmanin ait écarté un plan prévoyant que les navires britanniques ramènent à Dunkerque les migrants ayant été secourus dans la Manche, O’Mahoney a été chargé par sa hiérarchie de trouver une solution alternative. Le plan de « refoulement » qui en a résulté, appelé « opération Sommen », prévoyait que des agents de la Border Force à bord de jet-skis foncent sur les canots pneumatiques de migrants pour les refouler lorsqu’ils franchiraient la frontière maritime britannique. O’Mahoney se souvient du moment où la France a pris connaissance de ce projet :

« Ils ont estimé que cela allait à l’encontre de leurs obligations et des nôtres en matière de sécurité en mer. Ils s’y sont fermement opposés, ce qui a encore davantage détérioré les relations que nous avions avec eux, qui étaient déjà tendues. »

L’opération Sommen a été abandonnée en avril 2022 sans jamais avoir été mise en œuvre. Cependant, les préparatifs auraient nécessité « beaucoup de temps et de ressources » tant au Home Office (ministère de l’intérieur britannique) qu’à la Maritime and Coastguard Agency (Agence maritime et des garde-côtes britannique), et auraient eu « un effet néfaste » sur les opérations de recherche et de sauvetage de small boats menées par le Royaume-Uni.

Lors d’une réunion de hauts fonctionnaires en juin 2021 pour discuter de l’opération Sommen, des ministres avaient clairement indiqué que « le nombre de personnes qui traversent est un problème politique » et que l’amélioration des capacités de recherche et sauvetage ne « concorde pas avec le discours sur la reprise du contrôle des frontières ».

Alors que les hauts responsables des garde-côtes britanniques avaient reconnu qu’il était « extrêmement difficile de localiser les small boats ou de communiquer avec les personnes à bord », l’enquête a révélé que les agents disaient n’avoir reçu « aucune formation sur les traversées en petit bateau avant novembre 2021 », excepté dans le contexte de la procédure permettant à la Border Force d’effectuer des refoulements vers les eaux françaises.

Le chef du commandement maritime de la Border Force, Stephen Whitton, a déclaré à la commission d’enquête qu’il subissait « une pression énorme » pour empêcher les traversées en small boats, tout en « fournissant l’essentiel du soutien aux opérations de recherche et de sauvetage ». Bien qu’ayant effectué 90 % de tous les sauvetages de small boats dans la Manche et ayant été « régulièrement débordé », le commandement maritime de la Border Force n’a reçu « aucun moyen supplémentaire pour gérer les opérations de recherche et de sauvetage » avant novembre 2021.

« La pression à laquelle nous étions soumis »

Lorsque la décision a été prise en 2018 de confier à la Border Force (une structure chargée de l’application de la loi plutôt que de la recherche et du sauvetage) la responsabilité de la réponse aux traversées en small boats, seules une centaine de personnes traversaient la Manche chaque mois. Pourtant, trois ans plus tard, au moment de la catastrophe du Charlie, le total pour 2021 était « déjà supérieur à 25 000 » selon un document interne du Home Office.

Lors de l’enquête, O’Mahoney a déclaré :

« Au fur et à mesure de l’année 2021, il est devenu beaucoup plus clair que […] honnêtement, nous avions simplement besoin de plus de bateaux de sauvetage. »

Whitton a admis qu’avant la catastrophe, la Border Force, les garde-côtes britanniques, la Royal National Lifeboat Institution (association bénévole de recherche et de sauvetage en mer) et d’autres structures de soutien étaient toutes « soumises à une intense pression, et la situation devenait extrêmement difficile ».

Les preuves montrent que cette pression était particulièrement forte au sein du Centre de coordination des opérations de sauvetage maritime de Douvres, situé au sommet des célèbres falaises blanches du port, qui offrent une vue imprenable sur la Manche. À l’intérieur, les agents des garde-côtes coordonnent les opérations de recherche et de sauvetage et contrôlent le trafic maritime dans le détroit de Douvres, l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde.

Dans la nuit du 23 au 24 novembre, trois agents des garde-côtes étaient responsables des opérations de recherche et sauvetage : le chef d’équipe Neal Gibson, l’officier des opérations maritimes Stuart Downs et un stagiaire – dont le nom n’a pas été divulgué par l’enquête – qui n’était officiellement présent qu’en tant qu’observateur.

Travis Van Isacker, CC BY-NC-SA

Le recrutement semble avoir été un problème de longue date à la station des garde-côtes de Douvres où, selon le commandant de division Mike Bill, « le taux de rétention du personnel était faible » et « l’expérience et les compétences n’étaient pas optimales ». La veille de la catastrophe, lors d’une réunion « jours rouges migrants » (convoquée lorsque, en raison du beau temps, la probabilité de traversées de la Manche est jugée « très élevée »), le chef des garde-côtes Peter Mizen avait averti que la présence de seulement deux officiers qualifiés à Douvres pendant la nuit « n’était pas suffisante ».

Au cours des derniers mois, la station ayant été de plus en plus sollicitée pour intervenir lors de traversées de small boats et à la suite d’une campagne de recrutement infructueuse, le personnel devait travailler d’arrache-pied pendant ses horaires de travail et était appelé à venir travailler sur ses jours de congé.

Dans la nuit du 23 au 24 novembre, en raison du manque de personnel, le chef d’équipe Gibson a déclaré à la commission d’enquête qu’il avait dû assurer la gestion du trafic maritime pendant trois heures à partir de 22h30. Il s’est donc trouvé absent du bureau de recherche et de sauvetage à 00h41, quand un message est arrivé du centre national de coordination des secours situé le long de la côte à Fareham, indiquant que les avions de surveillance prévus par les garde-côtes ne survoleraient pas la Manche cette nuit-là en raison du brouillard.

Les agents ont été informés qu’ils seraient « pratiquement aveugles » et qu’ils ne devaient pas « se laisser aller à la détente et s’attendre à une nuit normale en termes de traversée de migrants ». Le message avertissait : « Cela pourrait s’avérer très dangereux. »

« Leur bateau, il n’y a plus rien »

Selon Mohamed Omar, la mer était calme lorsque lui et les autres passagers ont quitté la plage française vers 21 heures, heure britannique. Témoignant devant la commission d’enquête Cranston depuis Paris (il ne peut toujours pas se rendre au Royaume-Uni), il a déclaré qu’un navire s’était approché d’eux environ une heure après le début de leur voyage :

« Ils se sont approchés pour voir ce que nous faisions et ont braqué un projecteur sur nous. Je me souviens avoir vu un drapeau français sur le bateau. C’était un gros bateau et je suis certain qu’il s’agissait des garde-côtes français. J’avais entendu dire par des personnes que j’avais rencontrées dans le camp de Dunkerque que cela arrivait parfois, et que le bateau français vous suivait jusqu’à ce que vous atteigniez les eaux britanniques. »

Dans les faits, selon Mohamed Omar, le bateau français s’est éloigné des voyageurs environ une heure plus tard. Peu après, les problèmes ont commencé.

Travis Van Isacker, CC BY-NC-SA

Vers 1 heure du matin, de l’eau de mer a commencé à s’introduire dans le canot pneumatique. À ce moment-là, il se trouvait à proximité du bateau-phare —Sandettie, à environ 30 kilomètres au nord-est de Douvres. Dans un premier temps, les passagers ont réussi à évacuer l’eau, dont la température était de 13 °C, mais rapidement, l’infiltration de l’eau est devenue incontrôlable. Le flotteur gonflable du canot a commencé à perdre de l’air et deux hommes kurdes ont utilisé des pompes pour essayer de le maintenir gonflé. D’autres ont tenté d’empêcher la panique de se propager parmi les passagers.

De nombreux passagers ont commencé à lancer des appels de détresse désespérés. Des transcriptions de ces appels ont été divulguées un an après le naufrage par le journal français Le Monde. Elles montrent que le premier appel de détresse provenant du canot pneumatique a été reçu par les garde-côtes français à 00h48. S’exprimant en anglais, l’appelant a déclaré qu’il y avait 33 personnes à bord d’un bateau « cassé ».

Selon Le Monde, trois minutes plus tard, un autre appel a été transféré au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage français du Cap Gris-Nez par un opérateur d’urgence qui a signalé : « Apparemment, leur bateau, il n’y a plus rien. » Conformément à la procédure, l’officier des garde-côtes français a demandé à l’appelant d’envoyer sa position GPS par WhatsApp afin de pouvoir « envoyer un bateau de sauvetage dès que possible ». À 1h05, heure britannique, les autorités françaises ont reçu la position GPS.

Le Monde rapporte que, au lieu d’envoyer un bateau français, l’officier a téléphoné à ses homologues de Douvres pour les avertir qu’un canot pneumatique situé à 0,6 mille nautique de la ligne frontière allait bientôt entrer dans les eaux britanniques. À l’autre bout du fil se trouvait l’officier stagiaire, qui s’occupait des appels de routine cette nuit-là, bien qu’officiellement, il n’avait qu’un rôle d’observateur.

Selon le témoignage de Stuart Downs devant la commission d’enquête, après avoir raccroché, le stagiaire lui a indiqué par erreur que le canot pneumatique semblait « en bon état », information qu’il a consignée dans le registre de l’incident Charlie. Cette erreur de communication a peut-être eu une incidence sur la rapidité de la réaction des services britanniques de recherche et sauvetage, empêchant les garde-côtes et la Border Force de mesurer à temps la détresse dans laquelle se trouvait ce canot pneumatique « cassé ».

Juste avant 1 heure du matin, les garde-côtes français ont envoyé pour la première fois aux garde-côtes britanniques leur tableur de suivi des cas de détresse en mer française, contenant des informations sur toutes les traversées en small boat effectuées cette nuit-là. Elle indiquait la présence de quatre canots pneumatiques en mer, dont Gris-Nez avait connaissance « depuis plusieurs heures », selon Gibson.

Lors d’un audit réalisé en juillet 2021, l’officier de liaison des garde-côtes britanniques en charge des traversées clandestines de la Manche avait soulevé la question de l’apparente rétention d’informations par ses homologues français. De plus, un peu plus tôt dans la soirée, Gibson avait déclaré à l’un de ses collègues :

« Parfois, on dirait qu’ils préfèrent taire les choses. On croit qu’on ne va rien recevoir, puis on reçoit un rapport à trois heures du matin avec 15 incidents, et ils disent : “La plupart d’entre eux se trouvent dans votre zone de recherche et de sauvetage.” Merveilleux. »

À 1h20, Downs a téléphoné au commandement maritime de la Border Force à Portsmouth pour demander qu’un navire de la Border Force parte à la recherche du canot Charlie. Il a communiqué la position GPS reçue de son homologue français et le nombre de personnes à bord, mais aussi l’information erronée selon laquelle « ils pensent qu’il est en bon état ».

Dix minutes plus tard, le Valiant, un navire de patrouille de 42 mètres de la Border Force posté à Douvres, a été chargé de se diriger vers le bateau-phare Sandettie. Au même moment, le centre de coordination des secours de Douvres a reçu le premier appel direct de la part de Charlie. L’appelant en détresse a déclaré qu’ils étaient « dans l’eau » et que « tout [était] fini ».

Environ 15 minutes plus tard, à 1h48, Gibson a reçu un appel de Mubin Rizghar Hussein, 16 ans, qui parlait bien anglais. Malgré le bruit et l’agitation, il a réussi à donner à Gibson un numéro WhatsApp, afin de partager leur position GPS. La transcription de cet appel enregistre des voix qui crient en fond sonore : « C’est fini. Fini. Frère, c’est fini. »

Une « menace grave et imminente pour la vie »

Gibson a déclaré à l’enquête qu’après son appel avec Rizghar Hussein, il avait « le sentiment que quelque chose n’était pas normal ». « Normal » faisait référence, selon l’officier des opérations maritimes Downs, à une croyance commune à la station des garde-côtes de Douvres selon laquelle « neuf fois sur dix », les appels provenant de small boats « exagéraient généralement la situation en disant que le bateau […] était en train de couler, que des gens se noyaient […] ».

Suivant son intuition, Gibson a pris à 2h27 la décision sans précédent de diffuser un message « Mayday Relay », signalant une « menace grave et imminente pour la vie ». En vertu du droit maritime, cette alerte obligeait d’autres navires à porter assistance.

Gibson a déclaré à l’enquête qu’il avait agi ainsi afin que le navire de guerre français Flamant réponde à l’appel. Il voyait sur son écran radar que le Flamant était le navire le plus proche de la position du Charlie et qu’il était le mieux placé pour secourir les passagers si le canot pneumatique était vraiment en train de couler.

Les raisons pour lesquelles le Flamant n’a pas répondu font l’objet d’une enquête pénale en cours en France visant deux officiers du navire de guerre et cinq garde-côtes du Centre régional opérationnels de surveillance et de sauvetage Gris-Nez pour « non-assistance à personnes en détresse ». En raison de l’obligation de confidentialité stricte de cette enquête, la commission d’enquête n’a pu accéder à aucune information de la part des autorités françaises concernant leurs opérations cette nuit-là.

À 2h01, puis à 2h14, les garde-côtes britanniques ont reçu de nouvelles positions GPS via WhatsApp indiquant que le canot pneumatique se trouvait à plus d’un mile à l’intérieur des eaux territoriales britanniques.

Le Valiant, qui avait été chargé de sa mission à 1h30, n’a quitté le port de Douvres qu’à 2h22 et aurait eu besoin d’au moins une heure supplémentaire pour atteindre le Sandettie. Malgré cela, aucun autre navire n’a été envoyé pour participer aux recherches. À 3h11, lorsque la Border Force Maritime Command a demandé à Gibson lors d’un appel si Charlie était « toujours en situation de détresse », Gibson a répondu : « Eh bien, ils m’ont dit que l’embarcation est remplie d’eau. »

Quatre small boats ayant été signalés dans la Manche cette nuit-là dans le tableur de suivi des cas de détresse dans les eaux françaises, Gibson a estimé qu’il pouvait y avoir jusqu’à 110 personnes à bord de ces canots pneumatiques, ce qui dépassait la capacité d’accueil de survivants à bord du Valiant. Néanmoins, la Border Force et les garde-côtes britanniques ont décidé d’« attendre de voir combien ils étaient et si le Valiant pouvait s’en occuper… On ne veut pas appeler d’autres renforts pour l’instant. »

Lors d’un appel avec Christopher Trubshaw, capitaine de l’hélicoptère de sauvetage des garde-côtes stationné à Lydd, sur la côte du Kent, le commandant tactique aérien Dominic Golden a expliqué que la Border Force n’était « pas prête à faire intervenir leurs équipages, qui sont assez épuisés », à moins « que nous puissions les convaincre que des personnes sont en réel danger ». Il a ensuite demandé à Trubshaw de rechercher dans la Manche les small boats signalés par le système de suivi français, car les avions de surveillance n’avaient pas été en mesure de décoller.

Dans sa conclusion finale à l’enquête, Sonali Naik, représentante légale des survivants et des familles endeuillées, a souligné « l’attitude dédaigneuse » de Golden envers la détresse de Charlie lors de son appel avec Trubshaw :

« Comme d’habitude, les appels téléphoniques commencent à arriver… Vous savez, les classiques “Je suis perdu, je coule, le fauteuil roulant de ma mère tombe par-dessus bord”, etc. “Des requins avec des lasers entourent le bateau”, “nous sommes tous en train de mourir”, ce genre de choses. »

Néanmoins, Golden a demandé à l’équipage de l’hélicoptère d’emporter un radeau de sauvetage. « Je ne pense pas que nous en aurons besoin, mais […] ça peut être l’occasion de jouer avec l’un de vos nouveaux jouets. »

Si Golden a qualifié ses propos d’« imprudents » ou de « désinvoltes », Naik a estimé qu’ils allaient « plus loin », suggérant qu’ils révélaient la perception générale des sauveteurs à l’égard des passagers de small boats et le scepticisme largement répandu à l’égard de leurs appels de détresse.

« Nous sommes en train de mourir. Où est le bateau ? »

Alors que le niveau d’eau montait rapidement et leur canot sombrait, les passagers de Charlie, de plus en plus désespérés, continuaient d’essayer de faire comprendre aux sauveteurs la gravité de leur situation.

À 2h31, au centre de coordination des secours de Douvres, Gibson a reçu un deuxième appel de Mubin Rizghar Hussein, qui suppliait : « Nous sommes en train de mourir, où est le bateau ? »

Gibson répondit : « Le bateau est en route, mais il doit… », avant d’être interrompu par Rizghar Hussein qui répétait : « Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. »

« Je comprends », a répondu Gibson à l’adolescent terrifié, « mais malheureusement, vous devez être patients et rester tous ensemble, car je ne peux pas faire venir le bateau plus vite ». Il a terminé l’appel en disant :

« Vous devez arrêter d’appeler, car chaque fois que vous appelez, nous pensons qu’il y a un autre bateau, et nous ne voulons pas accidentellement partir à la recherche d’un autre bateau alors que c’est le vôtre que nous cherchons. »

Gibson s’est brièvement montré ému en racontant ce deuxième appel lors de son témoignage devant la commission d’enquête, expliquant :

« Quand vous ne comprenez pas tout ce qui se passe et que vous entendez “nous allons tous mourir”, c’est une situation très angoissante dans laquelle vous vous trouvez, assis au bout d’un téléphone, impuissant. Vous savez où ils sont, vous voulez leur envoyer un bateau, mais vous ne pouvez pas. »

Des enregistrements d’appels montrent également que les garde-côtes des deux côtés de la Manche se sont renvoyé la responsabilité du sauvetage du canot en train de couler. Selon Le Monde, lors d’un appel, un passager a dit à l’officier des garde-côtes français qu’il était « dans l’eau », ce à quoi elle a répondu : « Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises. »

La transcription du dernier appel avant le naufrage de Charlie, passé à 3h12, révèle que Downs a demandé « où êtes-vous ? » à 17 reprises, alors que l’appelant ne pouvait que répondre « eaux anglaises ». L’officier des opérations maritimes a fini par demander à l’appelant de raccrocher et de composer le 999 (numéro d’urgence britannique) : « Si vous n’arrivez pas à joindre le 999, c’est que vous êtes probablement encore dans les eaux françaises. »

Dans sa conclusion, Mme Naik a souligné « les stéréotypes et les attitudes discriminatoires à l’égard des migrants à bord de small boats qui ont eu des conséquences fatales sur les opérations de recherche et de sauvetage » pour Charlie. Les sauveteurs auraient, selon elle, « tiré des conclusions hâtives ». Selon Mohamed Omar :

« Nous avons été considérés comme des réfugiés… c’est la raison pour laquelle je pense que les secours ne sont pas venus. Nous avons eu l’impression d’être traités comme des animaux. »

Des présomptions fatales

À 3 h 27, le navire Valiant de la Border Force est arrivé sur les lieux de la dernière position GPS donnée par Charlie (à 2 h 14), mais n’a rien trouvé. Son capitaine, Kevin Toy, a décidé de se diriger vers le nord-est, en direction du bateau-phare Sandettie, dans le sens du courant.

Sur sa route, le Valiant a repéré deux autres canots pneumatiques dans l’obscurité grâce à ses jumelles de vision nocturne : l’un continuait à se diriger vers la côte anglaise, l’autre était à l’arrêt. L’état stationnaire du canot le mettait en plus grand danger en raison du trafic maritime dans la Manche. Le Valiant s’est donc dirigé vers lui et a commencé à secourir les personnes à bord, signalant par radio qu’il avait « abordé des embarcations de migrants non éclairées à l’arrêt dans l’eau » avec environ 40 personnes à bord.

Au centre de coordination des secours de Douvres, Gibson a supposé que ce canot pneumatique pouvait être celui de Charlie et a communiqué le nom et le numéro de téléphone de Mubin Rizghar Hussein à l’équipage du Valiant afin qu’il puisse vérifier s’il se trouvait à bord. À 4 h 16, Gibson a lui-même essayé d’appeler le numéro WhatsApp que Rizghar Hussein avait communiqué, mais l’appel n’a pas abouti.

À 4 h 20, le Valiant a terminé son premier sauvetage de la matinée. Deux autres ont suivi après que l’hélicoptère des garde-côtes ait repéré deux autres canots pneumatiques dans la zone de Sandettie, mais il n’a aperçu personne dans l’eau. Le Valiant, presque à pleine capacité, est ensuite retourné à Douvres peu après 8 heures du matin avec 98 survivants à bord.

Aucun des trois canots pneumatiques secourus ne correspondait à la description de Charlie. Tous étaient en bon état, de couleurs différentes et avec un nombre variable de personnes à bord. Pourtant, la présomption, infondée, selon laquelle Charlie avait été secouru a persisté dans le brouillard d’informations qui régnait cette nuit-là. Gibson a déclaré que, bien qu’il ait rapidement reçu des informations supplémentaires concernant le premier sauvetage effectué par le Valiant sur un autre canot pneumatique, il demeurait « plutôt certain que Charlie avait été secouru ».

« Une fois que le Valiant a récupéré ces [trois] bateaux, a-t-il expliqué, nous n’avons plus reçu d’appels de Charlie, et un appel vers un numéro de téléphone connu de Charlie est resté sans réponse. » Par conséquence, ni le Valiant ni l’hélicoptère des garde-côtes n’ont été renvoyés pour poursuivre les recherches du canot en détresse.

En réalité, l’échec de l’appel de Gibson au numéro WhatsApp de Rizghar Hussein n’est pas dû au fait que les passagers de Charlie avaient été secourus, ni qu’ils avaient jeté leurs téléphones à la mer à l’arrivée de la Border Force. C’était parce que le canot pneumatique avait chaviré et que tout le monde était tombé dans les eaux glacées de la Manche.

« Personne n’est venu à notre secours »

Dans son bouleversant témoignage devant la commission d’enquête, Mohamed Omar a expliqué comment, lorsqu’un côté du canot pneumatique s’est dégonflé, les passagers, « hystériques et en pleurs », ont paniqué et se sont déplacés vers le côté opposé. Ce transfert de poids a provoqué le chavirement du canot pneumatique :

« Les cris lorsque le bateau s’est renversé et que les gens sont tombés à l’eau étaient assourdissants. Je n’ai jamais entendu quelque chose d’aussi désespéré. Je ne pensais plus à savoir si nous allions être secourus, je ne pensais qu’à rester en vie. »

Alors que les passagers étaient projetés à l’eau, le canot s’est retourné sur eux. Mohamed Omar a raconté avoir dû nager pour se dégager d’en dessous du canot et reprendre son souffle : « Il faisait noir et je ne voyais presque rien. Il faisait extrêmement froid et la mer était agitée. »

En refaisant surface, il a vu Halima Mohammed Shikh, une mère de trois enfants également originaire de Somalie et voyageant seule, qui se débattait car elle ne savait pas nager. Elle a crié son nom pour appeler à l’aide, et il a essayé de la ramener vers ce qui restait du canot pneumatique, mais sans succès. « Je pense qu’elle a été l’une des premières personnes à se noyer », a déclaré Mohammed lors de l’enquête.

D’autres ont réussi à s’agripper à l’épave du pneumatique, espérant que les secours arriveraient, mais « personne n’est venu nous secourir ». Brassés par les vagues, certains ont perdu prise et ont sombré avant l’aube. Mohamed Omar se souvient :

« Toute la nuit, je me suis accroché à ce qui restait du bateau. Le matin, j’entendais les gens crier et tout. C’est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. »

Lorsque le soleil s’est enfin levé à 7h26, il a estimé qu’il ne restait plus que 15 personnes accrochées à l’épave du canot pneumatique, à la dérive dans une voie maritime très fréquentée :

« Je ne me souviens pas avoir parlé à quelqu’un dans l’eau. Ceux qui étaient encore en vie étaient à moitié morts. Nous ne pouvions plus rien faire. Je voyais des corps flotter tout autour de nous dans l’eau. Je suppose que la plupart des gens étaient déjà morts ou inconscients. »

Peu après, Mohamed Omar a déclaré avoir lâché le canot pneumatique et commencé à nager, en se disant : « Je vais mourir [mais] je ne veux pas mourir ici. Au moins, si je meurs en nageant, je ne sentirai rien. »

Il a nagé vers un bateau qu’il apercevait au loin et, à mesure qu’il s’approchait, il a commencé à agiter son gilet de sauvetage pour attirer l’attention. Une Française, qui pêchait avec sa famille, l’a vu et a sauté à l’eau pour le sauver.

À la fin de son récit, Mohamed Omar a déclaré à la commission d’enquête : « Je suis la voix de ceux qui sont morts. »

Des corps sont retrouvés

Vers 13 heures, dans l’après-midi du 24 novembre, 12 heures après les premiers appels de détresse de Charlie, un bateau de pêche commerciale français a commencé à trouver des corps en mer, à neuf miles au nord-ouest de Calais. Mais lorsque cette information tombe, personne au sein des garde-côtes britanniques ou de la Border Force ne semble faire alors le lien avec l’incident Charlie.

Quelques jours plus tard, lorsque paraît le récit de Mohammed Shekha Ahmad, un autre survivant originaire du Kurdistan irakien, et celui d’un proche de deux des victimes, le Home Office réfute leurs affirmations selon lesquelles le canot pneumatique aurait coulé dans les eaux britanniques, les qualifiant de « totalement fausses ».

Cependant, cinq jours après la catastrophe, Gibson a contacté le commandant tactique en charge des traversées des small boats pour lui faire part de ses inquiétudes quant au fait que les décès signalés pourraient concerner Charlie. Il avait lu un article dans lequel « le survivant déclare qu’un homme appelé Mubin a appelé les services d’urgence, qui pourrait être le “Moomin” [sic] à qui j’ai parlé ».

Le 1er décembre, le commandant O’Mahoney, responsable de la lutte contre l’immigration clandestine dans la Manche, est entendu par la commission mixte britannique sur les droits de l’homme, qui lui demande si les migrants dont les corps ont été retrouvés dans les eaux françaises avaient lancé des appels de détresse aux autorités britanniques. O’Mahoney a déclaré à la commission :

« Nous enquêtons à ce sujet. Toutefois, pour répondre à vos attentes, il se peut que nous ne puissions jamais affirmer avec une certitude absolue que ce bateau se trouvait dans les eaux britanniques [et] je ne peux pas vous dire avec certitude que les personnes qui se trouvaient à bord de ce bateau ont appelé les autorités britanniques. »

Cependant, en grande partie grâce à l’inlassable quête de vérité des familles endeuillées, il est désormais possible d’affirmer avec certitude que Charlie s’était trouvé dans les eaux britanniques et qu’un certain nombre de ses passagers ont parlé aux agents des garde-côtes britanniques.

Ce n’est qu’en janvier 2022, après que ces familles aient fait part de leurs inquiétudes quant à l’implication des autorités britanniques dans la catastrophe que le ministère des transports a commandé une enquête de sécurité sur l’incident. Un avocat des familles endeuillées m’a laissé entendre que sans la menace d’une action en justice, le ministère des transports « n’aurait probablement rien fait », alors qu’il s’agit de la pire catastrophe maritime britannique depuis des décennies. Par ailleurs, selon les éléments de l’enquête le ministère de l’Intérieur n’aurait pas procédé à un examen interne ni à une enquête sur son rôle dans la catastrophe.

Après deux années d’attente frustrante pour les survivants et les proches en deuil, la Marine Accidents Investigations Branch (branche chargée des enquêtes sur les accidents maritimes) a publié son rapport, qui a confirmé la plupart de leurs témoignages et corroboré leurs critiques à l’égard de la réponse des services de recherche et de sauvetage.

Peu après, on annonçait l’ouverture de l’enquête Cranston. Bien qu’aucun corps n’ait été retrouvé dans les eaux britanniques, elle s’est déroulée presque comme une enquête judiciaire. Dans son rapport final, qui sera publié d’ici la fin de l’année 2025, Sir Ross Cranston a promis d’« examiner les enseignements à tirer et, le cas échéant, de formuler des recommandations afin de réduire le risque qu’un événement similaire se reproduise ».

Une « occasion unique et cruciale »

Les agents des garde-côtes et de la Border Force britannique ont répété à plusieurs reprises à la commission d’enquête que l’approche du Royaume-Uni en matière de recherche et de sauvetage des small boats avait changé depuis la catastrophe de novembre 2021. Davantage d’agents ont été recrutés, la Border Force a affrété des bateaux supplémentaires pour mener les opérations de sauvetage, le partage d’informations s’est amélioré et la coopération avec les collègues français est meilleure. Aujourd’hui, il y a davantage de navires de sauvetage des deux côtés de la Manche, qui peuvent intervenir plus rapidement lorsque des embarcations sont en détresse, et qui ont sans aucun doute sauvé de nombreuses vies.

Des investissements massifs ont également été réalisés dans des drones, des avions et des caméras côtières puissantes afin de réduire le risque que les garde-côtes britanniques perdent à nouveau « la connaissance situationnelle du domaine maritime » si certains de leurs avions de surveillance ne sont pas en mesure de voler. Une nouvelle technologie traduit automatiquement les messages des garde-côtes dans différentes langues et extrait les coordonnées GPS et les images en direct des téléphones mobiles des voyageurs.

Grâce à ces investissements, il est peu probable qu’un autre canot pneumatique soit perdu au milieu de la Manche après que ses passagers aient appelé à l’aide, comme cela a été le cas de manière si tragique pour Charlie.

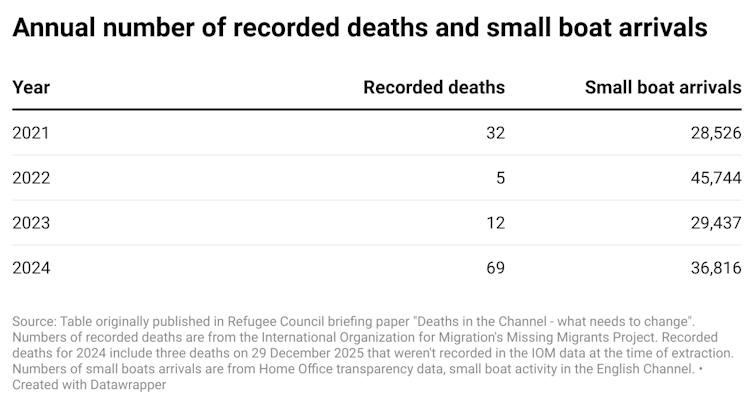

Données tirées du rapport « Deaths in the Channel : What Needs to Change » (Décès dans la Manche : ce qui doit changer) du Refugee Council

Néanmoins, des personnes continuent de mourir en tentant de traverser la Manche. 2024 a été de loin l’année la plus meurtrière : au moins 69 morts, selon le Refugee Council. En 2025, 24 personnes sont portées mortes ou disparues à la frontière franco-britannique à ce jour selon Calais Migrant Solidarity, alors que le nombre de tentatives de traversée a atteint un niveau record au cours du premier semestre.

Ces personnes ne meurent pas dans des incidents de masse, comme celui de Charlie, qui font la une des journaux. Elles meurent une par une, ou deux par deux, lorsque « des embarcations de plus en plus surchargées » se brisent et que des personnes tombent à l’eau ou sont écrasées à l’embarquement.

Certaines ONG de défense des droits des migrants ont suggéré que la politique britannique visant à « arrêter les bateaux » et les efforts européens pour perturber la chaîne d’approvisionnement en canots pneumatiques et autres équipements utilisés pour la traversée ont conduit à cette surpopulation à bord.

Alors que le gouvernement français a promis de modifier ses protocoles d’intervention pour intercepter les canots pneumatiques dès qu’ils sont en mer, et que des sources font état de policiers français entrant dans l’eau pour lacérer les canots avec des couteaux, les ONG craignent que les migrants de la Manche ne soient confrontés à des dangers encore plus conséquents.

Mais il est également peu probable que les circonstances entourant les décès les plus récents dans la Manche fassent l’objet d’une enquête aussi approfondie que celle menée sur l’incident Charlie, voire qu’elles fassent l’objet d’une enquête du tout. Les avocats des familles endeuillées ont donc tenu à souligner « l’occasion unique et cruciale » que représente l’enquête Cranston, non seulement pour revenir sur l’une des pires catastrophes maritimes de ces dernières décennies au Royaume-Uni et apporter des réponses, mais aussi pour se tourner vers l’avenir et « éviter de nouvelles pertes de vie en mer ».

Les survivants, les familles et les organisations de défense des droits des migrants qui ont apporté leur témoignage espèrent donc que les recommandations de l’enquête iront au-delà des simples améliorations opérationnelles et administratives de la recherche et du sauvetage en mer, afin de s’attaquer au rôle fondamental que jouent les politiques frontalières du Royaume-Uni, de la France et de l’Europe dans le nombre croissant de décès en Manche, malgré l’amélioration des stratégies et des ressources en matière de recherche et de sauvetage.

Ils se demandent surtout pourquoi seules certaines personnes peuvent se rendre au Royaume-Uni confortablement et en toute sécurité, tandis que d’autres doivent faire le voyage dans des canots pneumatiques précaires et surchargés, et ainsi confier leur vie aux services de recherche et de sauvetage dont le succès ne peut jamais être garanti. Comme l’a déclaré lors de l’enquête Ali Areef, cousin de Halima Mohammed Shikh :

« Cela me rend malade de penser à traverser la Manche dans un ferry quand d’autres personnes, dont un membre de ma famille, y ont perdu la vie parce qu’il n’y avait pas d’autre moyen de traverser. Je ne prendrai plus jamais un ferry pour traverser la Manche. »

![]()

Travis Van Isacker remercie chaleureusement l’Economic and Social Research Council (Royaume-Uni) pour son soutien (référence de la subvention : ES/W002639/1).

– ref. Comment au moins 27 personnes qui tentaient de rejoindre l’Angleterre se sont noyées dans la Manche le 24 novembre 2021, et peut-on éviter que de tels drames se reproduisent ? – https://theconversation.com/comment-au-moins-27-personnes-qui-tentaient-de-rejoindre-langleterre-se-sont-noyees-dans-la-manche-le-24-novembre-2021-et-peut-on-eviter-que-de-tels-drames-se-reproduisent-263477