Source: The Conversation – in French – By Simon Goodman, Lecturer in Evolutionary Biology, University of Leeds

Le recul alarmant de la Caspienne, plus grande mer fermée du monde, entraîne des bouleversements écologiques, humains et géopolitiques dans toute cette zone aux confins de l’Europe. Les pays qui l’entourent semblent déterminés à agir, mais leur réaction risque d’être trop lente face à ce changement très rapide.

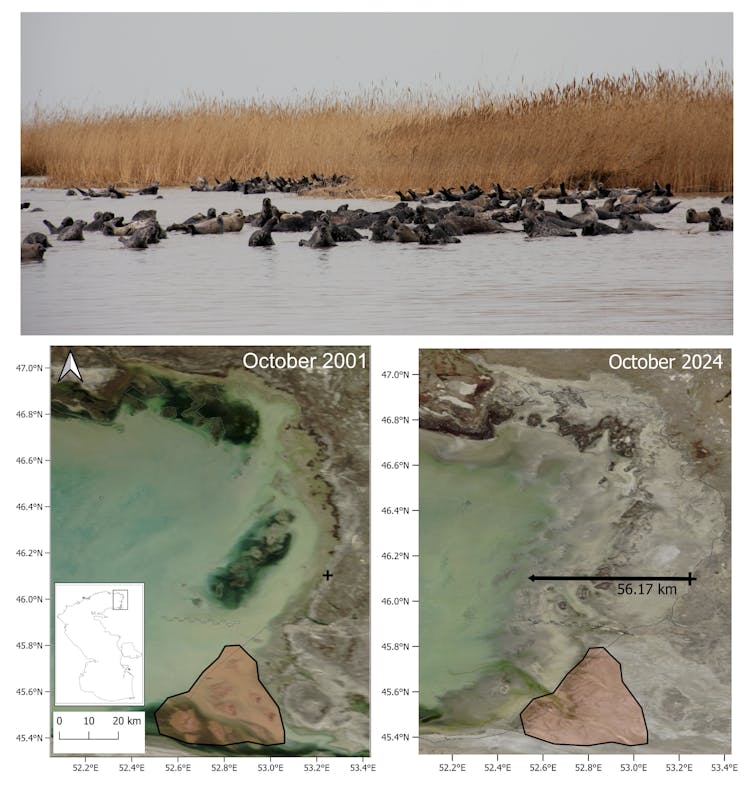

C’était autrefois un refuge pour les flamants, les esturgeons et des milliers de phoques. Mais les eaux qui reculent rapidement transforment la côte nord de la mer Caspienne en étendues arides de sable sec. Par endroits, la mer s’est retirée de plus de 50 km. Les zones humides deviennent des déserts, les ports de pêche se retrouvent à sec, et les compagnies pétrolières draguent des chenaux toujours plus longs pour atteindre leurs installations offshore.

Le changement climatique est à l’origine de ce déclin spectaculaire de la plus grande mer fermée du monde. Située à la frontière entre l’Europe et l’Asie centrale, la mer Caspienne est entourée par l’Azerbaïdjan, l’Iran, le Kazakhstan, la Russie et le Turkménistan, et fait vivre environ 15 millions de personnes.

La Caspienne est un centre de pêche, de navigation et de production de pétrole et de gaz, et son importance géopolitique est croissante, puisqu’elle se trouve à la croisée des intérêts des grandes puissances mondiales. À mesure que la mer s’appauvrit en profondeur, les gouvernements sont confrontés au défi crucial de maintenir les industries et leurs moyens de subsistance, tout en protégeant les écosystèmes uniques qui les soutiennent.

Je me rends sur la Caspienne depuis plus de vingt ans, pour collaborer avec des chercheurs locaux afin d’étudier le phoque de la Caspienne, une espèce unique et menacée, et soutenir sa conservation. Dans les années 2000, l’extrême nord-est de la mer formait une mosaïque de roselières, de vasières et de chenaux peu profonds grouillants de vie, offrant des habitats aux poissons en frai, aux oiseaux migrateurs et à des dizaines de milliers de phoques qui s’y rassemblaient au printemps pour muer.

Aujourd’hui, ces lieux sauvages et reculés où nous capturions des phoques pour des études de suivi par satellite sont devenus des terres sèches, en transition vers le désert à mesure que la mer se retire, et la même histoire se répète pour d’autres zones humides autour de la mer. Cette expérience fait écho à celle des communautés côtières, qui voient, année après année, l’eau s’éloigner de leurs villes, de leurs quais de pêche et de leurs ports, laissant les infrastructures échouées sur des terres nouvellement asséchées, et les habitants inquiets pour l’avenir.

(Phoque : Simon Goodman, University of Leeds ; Image satellite de la Nasa)

Une mer en retrait

Le niveau de la mer Caspienne a toujours fluctué, mais l’ampleur des changements récents est sans précédent. Depuis le début de ce siècle, le niveau de l’eau a baissé d’environ 6 cm par an, avec des chutes allant jusqu’à 30 cm par an depuis 2020. En juillet 2025, des scientifiques russes ont annoncé que la mer était descendue en dessous du niveau minimum précédent enregistré depuis le début des mesures instrumentales.

Au cours du XXe siècle, les variations étaient dues à une combinaison de facteurs naturels et de détournements d’eau par l’homme pour l’agriculture et l’industrie, mais aujourd’hui, le réchauffement climatique est le principal moteur du déclin. Il peut sembler inconcevable qu’une masse d’eau aussi vaste que la Caspienne soit menacée, mais dans un climat plus chaud, le débit d’eau entrant dans la mer par les rivières et les précipitations diminue, et il est désormais dépassé par l’augmentation de l’évaporation à la surface de la mer.

Même si le réchauffement climatique est limité à l’objectif de 2 °C fixé par l’accord de Paris, le niveau de l’eau devrait baisser jusqu’à dix mètres par rapport au littoral de 2010. Avec la trajectoire actuelle des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le déclin pourrait atteindre 18 mètres, soit environ la hauteur d’un immeuble de six étages.

Comme le nord de la Caspienne est peu profond –, une grande partie n’atteint qu’environ cinq mètres de profondeur – de petites diminutions de niveau entraînent d’immenses pertes de surface. Dans une recherche récente, mes collègues et moi avons montré qu’un déclin optimiste de dix mètres mettrait à découvert 112 000 kilomètres carrés de fond marin – une superficie plus grande que l’Islande.

Ce qui est en jeu

Les conséquences écologiques seraient dramatiques. Quatre des dix types d’écosystèmes uniques à la mer Caspienne disparaîtraient complètement. Le phoque de la Caspienne, une espèce menacée, pourrait perdre jusqu’à 81 % de son habitat de reproduction actuel, et l’esturgeon de la Caspienne perdrait l’accès à des zones de frai essentielles.

Phoque : Central-Asian Institute of Environmental Research ; Cartes : Court et al. 2025

Comme lors de la catastrophe de la mer d’Aral, où un autre immense lac d’Asie centrale a presque totalement disparu, des poussières toxiques issues du fond marin exposé seraient libérées, avec de graves risques pour la santé.

Des millions de personnes risquent d’être déplacées à mesure que la mer se retire, ou de se retrouver confrontées à des conditions de vie fortement dégradées. Le seul lien de la mer avec le réseau maritime mondial passe par le delta de la Volga (qui se jette dans la Caspienne), puis par un canal en amont reliant le Don, offrant des connexions vers la mer Noire, la Méditerranée et d’autres systèmes fluviaux. Mais la Volga est déjà confrontée à une réduction de sa profondeur.

Des ports comme Aktau au Kazakhstan et Bakou en Azerbaïdjan doivent être dragués simplement pour pouvoir continuer à fonctionner. De même, les compagnies pétrolières et gazières doivent creuser de longs chenaux vers leurs installations offshore dans le nord de la Caspienne.

Les coûts déjà engagés pour protéger les intérêts humains se chiffrent en milliards de dollars, et ils ne feront qu’augmenter. La Caspienne est au cœur du « corridor médian », une route commerciale reliant la Chine à l’Europe. À mesure que le niveau de l’eau baisse, les cargaisons maritimes doivent être réduites, les coûts augmentent, et les villes comme les infrastructures risquent de se retrouver isolées, à des dizaines voire des centaines de kilomètres de la mer.

Une course contre la montre

Les pays riverains de la Caspienne doivent s’adapter, en déplaçant des ports et en creusant de nouvelles voies de navigation. Mais ces mesures risquent d’entrer en conflit avec les objectifs de conservation. Par exemple, il est prévu de draguer un nouveau grand chenal de navigation à travers le « seuil de l’Oural » dans le nord de la Caspienne. Mais il s’agit d’une zone importante pour la reproduction des phoques, leur migration et leur alimentation, et ce sera une zone vitale pour l’adaptation des écosystèmes à mesure que la mer se retire.

Comme le rythme du changement est si rapide, les aires protégées aux frontières fixes risquent de devenir obsolètes. Ce qu’il faut, c’est une approche intégrée et prospective pour établir un plan à l’échelle de toute la région. Si les zones où les écosystèmes devront s’adapter au changement climatique sont cartographiées et protégées dès maintenant, les planificateurs et décideurs politiques seront mieux à même de faire en sorte que les projets d’infrastructures évitent ou minimisent de nouveaux dommages.

Pour ce faire, les pays de la Caspienne devront investir dans le suivi de la biodiversité et dans l’expertise en matière de planification, tout en coordonnant leurs actions entre cinq pays différents aux priorités diverses. Les pays de la Caspienne reconnaissent déjà les risques existentiels et ont commencé à conclure des accords intergouvernementaux pour faire face à la crise. Mais le rythme du déclin pourrait dépasser celui de la coopération politique.

L’importance écologique, climatique et géopolitique de la mer Caspienne fait que son sort dépasse largement ses rivages en recul. Elle constitue une étude de cas essentielle sur la manière dont le changement climatique transforme les grandes étendues d’eau intérieures à travers le monde, du lac Titicaca (entre le Pérou et la Bolivie) au lac Tchad (à la frontière entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad). La question est de savoir si les gouvernements pourront agir assez vite pour protéger à la fois les populations et la nature de cette mer en mutation rapide.

![]()

Simon Goodman a conseillé le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) sur la conservation du phoque de la Caspienne et a par le passé mené des recherches et conseillé des entreprises pétrolières et gazières de la région sur la façon de réduire leur impact sur ces animaux. Ses travaux récents n’ont pas été financés par l’industrie ni liés à elle. Il est coprésident du groupe de spécialistes des pinnipèdes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

– ref. La plus grande mer intérieure du monde rétrécit rapidement sous l’effet du changement climatique – https://theconversation.com/la-plus-grande-mer-interieure-du-monde-retrecit-rapidement-sous-leffet-du-changement-climatique-265446