Source: The Conversation – in French – By Marion Aballéa, Historienne, maître de conférences en histoire contemporaine, Sciences Po Strasbourg – Université de Strasbourg

Depuis la découverte du VIH par une équipe de l’Institut Pasteur en 1983, Paris s’est trouvé à l’origine de plusieurs initiatives diplomatiques notables visant à endiguer l’épidémie. Pour autant, ses contributions financières n’ont pas toujours été à la hauteur des grandes déclarations qu’ont multipliées ses dirigeants et ses diplomates.

« La France veut bien avoir les lauriers et devenir […] la championne de la santé mondiale. En revanche, quand il s’agit de mettre les financements sur la table, il n’y a personne. »

Au cœur de l’été, l’association Aides mettait la pression sur le gouvernement français. Alors que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme organisera fin 2025 sa huitième levée de fonds, Aides réclame que la France porte à 2 milliards d’euros sa contribution pour les trois prochaines années, soit une augmentation de 25 % par rapport à son engagement précédent.

Dans un contexte d’incertitudes, marqué par le probable désengagement des États-Unis – premier contributeur du Fonds – et par la réduction de l’aide au développement de plusieurs donateurs européens, l’association appelle la France, elle-même engagée dans une politique de réduction des dépenses, à intensifier son engagement pour se hisser à la hauteur du rôle que le pays prétend historiquement jouer en matière de santé globale, particulièrement en matière de lutte contre le VIH/sida.

Au moment où l’administration Trump réduit drastiquement les aides extérieures de Washington, où l’attention internationale se réoriente sur les enjeux sécuritaires et militaires, et où la France est le théâtre d’une crise budgétaire et politique inédite, cet appel doit être compris dans la longue durée : voilà 40 ans que la France se rêve en championne de la lutte mondiale contre le VIH/sida, sans toujours mettre sur la table les moyens qui lui permettraient de réaliser pleinement cette ambition.

L’ambition précoce de construire un leadership français

L’engagement français dans ce qui allait devenir « la diplomatie du sida » remonte à l’apparition de la pandémie au début des années 1980. Il trouve son point de départ dans l’identification, début 1983, du virus responsable de la maladie par une équipe française – celle coordonnée, à l’Institut Pasteur de Paris, par Luc Montagnier, Jean-Claude Chermann et Françoise Barré-Sinoussi.

Cette découverte constitue une opportunité diplomatique : elle permet de faire rayonner l’excellence de la science française et de nouer des coopérations avec divers pays touchés par l’épidémie.

En 1986, la tenue à Paris de la deuxième Conférence mondiale sur le sida témoigne déjà d’une reconnaissance internationale. Et lorsque, au même moment, la primauté de la découverte pastorienne est remise en cause par une équipe américaine, c’est l’ensemble de l’appareil politico-administratif français qui se met en action pour défendre tant les retombées symboliques et financières que l’honneur national. Jusqu’à l’Élysée où François Mitterrand ordonne au Quai d’Orsay d’« agir énergiquement » et d’« engager une campagne » pour défendre la cause française (Archives nationales, 5AG4/5801, « Le point sur le problème du sida », note de Ségolène Royal, 3 septembre 1985, annotation de la main de François Mitterrand).

Sur fond de contentieux franco-américain, le président s’engage personnellement dans la diplomatie du sida. Il pousse à ce que la question soit mise à l’agenda du G7 de Venise en 1987 et préside à la création d’un Comité international d’éthique sur le sida, dont la première réunion se tient à Paris, en 1989.

Alors que discriminations et violations des droits des malades et des séropositifs sont dénoncées internationalement par les associations, se placer en pionnier d’une réflexion sur les enjeux éthiques associés au sida est non seulement un moyen de conforter le leadership français, mais également de se distinguer du rival américain, critiqué pour les mesures discriminatoires et attentatoires aux droits imposées par l’administration Reagan dans sa réponse à l’épidémie.

Cinq ans plus tard, le 1er décembre 1994, le Sommet mondial de Paris sur le sida, porté notamment par Simone Veil, vise à consolider la place singulière que la France pense s’être construite dans la mobilisation internationale face au sida.

Le Sommet débouche sur la « Déclaration de Paris », signée par 42 gouvernements, qui acte notamment le principe d’une plus grande implication des personnes malades ou vivant avec le VIH dans la réponse à la maladie. La France se pose en moteur de la diplomatie du sida, et fait de la défense des droits des malades le cœur d’un engagement qui est aussi l’outil d’une stratégie d’influence à l’échelle globale.

Un engagement financier critiqué

Toutefois, la réussite du Sommet de Paris n’est pas à la hauteur des attentes françaises. On pensait y réunir chefs d’État et de gouvernement, mais peu répondent finalement à l’appel. Les États-Unis, l’Allemagne ou le Royaume-Uni n’y envoient, par exemple, que leur ministre de la santé. Les associations dénoncent, par ailleurs, des engagements décevants sur l’inclusion et les droits des malades. Surtout, au printemps 1995, au lendemain de l’élection de Jacques Chirac à la présidence de la République, le nouveau gouvernement dirigé par Alain Juppé revient sur la promesse faite lors du Sommet de mobiliser 100 millions de francs pour la mise en œuvre des projets qui y avaient été discutés.

Ce renoncement vient conforter ceux qui dénoncent déjà, depuis plusieurs années, les postures françaises sur la scène internationale du sida : celles d’une diplomatie qui veut jouer les premiers rôles, qui s’épanouit dans les grands discours et la défense de grands principes, mais qui refuse de contribuer de manière proportionnelle à l’effort global contre la maladie.

Entre 1986 et 1991, la France a consacré environ 38,5 millions de dollars au combat international contre le sida : c’est infiniment moins que le leader américain (273 millions), mais aussi nettement moins que le Royaume-Uni (59,5 millions), et à peine plus qu’un « petit » pays comme le Danemark (36,9 millions) (Source : Commission européenne, « AIDS Policy of the Community and the Member States in the Developing World », 7 janvier 1994). Encore cette enveloppe est-elle très majoritairement consacrée à des aides bilatérales (notamment à destination de pays africains francophones) et très peu aux programmes multilatéraux mis en place pour répondre à la pandémie. Ce qui donne prise aux accusations de diplomatie opportuniste, utilisant le sida pour conforter son influence en Afrique au lieu de s’engager pleinement dans le nécessaire effort commun.

Dans un contexte bouleversé, en 1996, par l’arrivée de multithérapies efficaces pour neutraliser le VIH, la diplomatie française continue pourtant, au tournant du XXIe siècle, à se prévaloir de la découverte française du VIH, socle à ses yeux d’une légitimité et d’une responsabilité historiques, pour prétendre à une place singulière sur la scène internationale du sida, tout en restant discrète sur ses propres contributions.

En décembre 1997, à Abidjan (Côte d’Ivoire), Jacques Chirac est le premier dirigeant occidental à dénoncer le fossé des traitements entre Nord et Sud, et à appeler la communauté internationale à se mobiliser pour que les nouveaux traitements soient accessibles à tous. Une déclaration qui change la face du combat contre le sida, mais que la France est évidemment incapable de financer.

C’est, dès lors, moins en mettant de l’argent sur la table qu’en participant à imaginer de nouveaux mécanismes de financement que la diplomatie française parvient, à partir des années 2000, à maintenir son influence de premier plan.

Paris joue un rôle important dans la création du Fonds mondial, en 2002, dont un Français, Michel Kazatchkine, est entre 2007 et 2012 le deuxième directeur exécutif.

Jacques Chirac et son homologue brésilien Lula sont par ailleurs à l’origine, en 2006, de la création d’Unitaid, un mécanisme affectant à la lutte internationale contre le sida le produit d’une nouvelle taxe sur les billets d’avion. Le leadership français paraît aussi se décliner à l’échelle locale : la maire de Paris Anne Hidalgo est à l’initiative, en 2014, d’une nouvelle « Déclaration de Paris », fondant un réseau de métropoles mondiales engagées à devenir des « villes zéro-sida ».

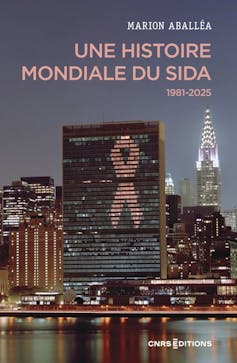

UN Photo/Paulo Filgueiras

Dans un souci de cohérence, la France réoriente alors vers les programmes multilatéraux la majeure partie de l’aide internationale qu’elle consacre à la lutte contre le sida. Elle est, depuis sa création, la deuxième contributrice au Fonds mondial, (loin) derrière les États-Unis. En octobre 2019, elle accueille à Lyon la réunion des donateurs en vue de la sixième reconstitution du Fonds. Emmanuel Macron y ravive la tradition de l’engagement personnel des présidents français en annonçant une contribution française en hausse de 25 %. La promesse étant renouvelée trois ans plus tard, les engagements triennaux français sont passés d’un peu plus de 1 milliard d’euros en 2017-2019 à près de 1,6 milliard en 2023-2025.

Au 31 août 2025, à quatre mois de l’échéance, la France n’a toutefois versé qu’un peu plus de 850 millions d’euros sur les 1,6 milliard promis pour 2023-2025.

2025 : une ambition réalisée, ou enterrée

La France peut-elle dès lors être considérée comme une « championne » de la diplomatie du sida ? Depuis quarante ans, le Quai d’Orsay et l’Élysée, relayés par le ministère de la santé, ont voulu construire cette posture et en faire un levier d’influence internationale. Paris a été au cœur de plusieurs des grandes mobilisations ayant érigé la pandémie de VIH/sida en un défi global. Mais en rechignant à aligner ses contributions financières avec ses déclarations, la France s’est aussi attiré des critiques dénonçant l’instrumentalisation cynique de la pandémie à des fins purement diplomatiques.

En 2011, elle semblait encore chercher à contourner la logique multilatérale du Fonds mondial en instituant L’Initiative, un mécanisme vers lequel elle dirige 20 % de sa contribution et dont elle pilote l’attribution à des pays francophones.

L’appel d’Aides à porter la contribution française au Fonds mondial à 2 milliards d’euros doit être lu à la lumière de ce positionnement historique. À l’heure où le leader états-unien fait défection, et alors que les Nations unies n’ont pas renoncé à l’objectif de « mettre fin à la pandémie » d’ici à 2030, la France peut endosser pleinement le rôle de leader auquel elle prétend. Selon la réponse de Paris à cet appel, l’ambition affirmée il y a quarante ans sera réanimée ou, à l’inverse, durablement enterrée…

![]()

Marion Aballéa ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Combat mondial contre le VIH/sida depuis plus de quarante ans : la France s’est-elle arrogé le beau rôle ? – https://theconversation.com/combat-mondial-contre-le-vih-sida-depuis-plus-de-quarante-ans-la-france-sest-elle-arroge-le-beau-role-264297