Source: The Conversation – France (in French) – By Lamine Ighil Ameur, Chercheur en mécanique des sols, Cerema

C’est en raison du phénomène de retrait-gonflement des argiles que les sécheresses causent des dégâts tant sur les routes – y compris les pistes cyclables – que sur les maisons et les réseaux ferrés. De nouvelles techniques en cours de développement se montrent prometteuses pour limiter l’impact du phénomène.

Alors que le risque de retrait-gonflement des sols argileux (RGA) lié aux sécheresses a explosé depuis 2015 sous l’effet du changement climatique, se pose la question des outils permettant de lutter contre le phénomène.

Historiquement, ce sont les maisons individuelles – et de façon générale, les bâtiments de plain-pied ou à un étage – ainsi que les routes qui sont le plus souvent concernées par les conséquences du RGA, quand elles sont construites sur des sols argileux, du fait de leurs fondations superficielles. Les pistes cyclables sont également particulièrement vulnérables.

Dans certains cas particuliers, des routes nationales et même des autoroutes peuvent être concernées, de même que les voies ferrées, les digues et les réseaux enterrés (gaz, eau, etc.).

Quelles sont les techniques utilisées et les nouvelles solutions en cours de développement pour faire face à l’aggravation des risques provoquée par le changement climatique ? Panorama.

À lire aussi :

Retrait-gonflement des sols argileux : une explosion des risques depuis 2015

Comment le RGA crée des fissures

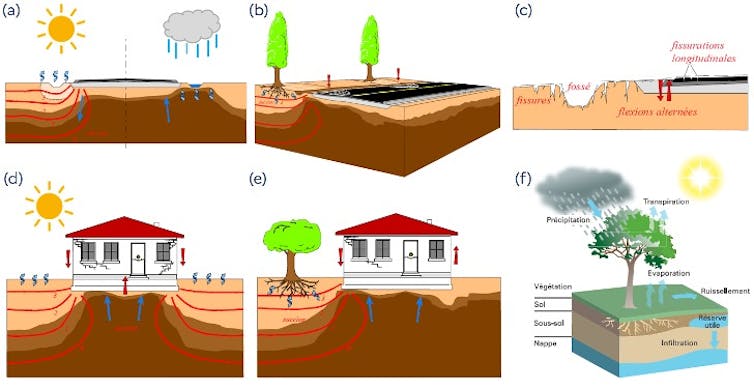

Les maisons individuelles et les routes sont parmi les ouvrages les plus vulnérables au RGA quand elles sont construites sur des sols argileux. Leurs fondations peu profondes les rendent sensibles aux variations de teneur en eau du sol sous l’effet des cycles de sécheresses et de précipitations.

En effet, le sol argileux se rétracte durant la sécheresse et gonfle pendant les périodes de précipitations ce qui engendre des déformations volumiques pouvant endommager l’ouvrage et mener à un sinistre.

Le schéma ci-dessous illustre les ondes de dessiccation (lignes rouges) et les déformations de gonflement (flèches bleues) sous une maison et une route, ainsi que les conséquences sur le bâti en termes de mouvements de structure (flèches rouges).

Reiffsteck, 1999 et Béchade, 2014, Fourni par l’auteur

Un environnement défavorable, caractérisé par de la végétation et une mauvaise gestion des eaux, peut à la fois être à l’origine et aggraver les dommages sur ce type de structures.

En effet, l’action racinaire de certaines essences de végétaux accentue la dessiccation (suppression naturelle ou artificielle de l’humidité) du sol et l’arrivée d’eau indésirable a tendance à fragiliser le sol, ce qui peut induire des fissures et des dégâts.

Illés et Antal, 2022, Fourni par l’auteur

Les ouvrages en terre, digues et barrages, sont eux aussi également particulièrement exposés au RGA et à ses conséquences en termes de dommages. C’est problématique dans la mesure où les digues sont la première ligne de défense contre les inondations. La formation de réseaux de fissures de dessiccation durant la sécheresse dégrade les propriétés du sol et compromet l’intégrité des structures.

L’augmentation soudaine des précipitations peut alors entraîner la rupture des structures en terre. Ce problème s’amplifie lorsque l’on considère la sécheresse des sols expansifs, et notamment argileux. En effet, de nombreuses pentes, à l’état desséché, cèdent lorsqu’elles sont soumises à des précipitations intenses. Ceci en raison d’une diminution de la succion matricielle de l’eau contenue dans le sous-sol et d’une augmentation de la pression de l’eau interstitielle.

Ainsi, toute condition de sécheresse suivie de précipitations intenses peut causer de graves dommages aux structures en terre. Celles-ci devraient être négativement affectées par le changement climatique.

Les réseaux enterrés proches de la surface peuvent également être sujets aux déformations du sol dues au RGA et subir des fissures, voire une rupture de canalisation.

Cela peut favoriser les fuites, qui constituent à la fois un gaspillage des ressources associé à des pertes financières, un danger pour les personnes (en particulier pour les canalisations de gaz) et parfois une accentuation du RGA, en favorisant une arrivée d’eau indésirable (cas des fuites d’eau près des fondations).

De plus en plus de routes concernées

Jusqu’ici les routes concernées étaient pour la plupart des routes départementales, mais certaines configurations défavorables peuvent également concerner les routes nationales et les autoroutes. Par ailleurs, les pistes cyclables, dont la structure est comparable à celle d’une route encore plus légères, sont également vulnérables.

DIR Est 2022, Fourni par l’auteur

Par exemple, dans la région du Grand Est, la route nationale RN4 est moyennement exposée au RGA. Elle présente des fissures caractéristiques proches des bords. L’autoroute A31 est, elle-aussi, fortement exposée au RGA avec d’importantes fissures longitudinales de l’ordre de plusieurs centimètres, accompagnées de tassement différentiel (c’est-à-dire, un enfoncement du sol non uniforme).

La configuration de cette autoroute avec un terre-plein central de quelques mètres séparant les deux sens de circulation et constitué de terrain naturel végétalisé favorise l’exposition à l’évapotranspiration et la propagation de la dessiccation du sol en période de sécheresse.

Cela revient à considérer l’A31 comme étant deux routes départementales parallèles, avec deux accotements bordés de zones boisées et/ou végétalisées. Par conséquent, les autoroutes présentant cette configuration et construites sur des sols exposés au RGA seront davantage vulnérables face au changement climatique.

L’impact du RGA sur les routes est complexe à identifier vu la diversité des sollicitations auxquelles elles sont exposées (trafic, gel-dégel, circulation des eaux, RGA, etc.). Au Cerema, nous avons accompagné le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, en 2019, dans une mission de diagnostic RGA de plusieurs tronçons de routes départementales afin de mieux cibler les actions d’entretien, de prévention et de remédiation, et d’optimiser leur financement. La méthode de diagnostic développée devrait être généralisée par les gestionnaires des routes départementales afin d’avoir une cartographie à l’échelle nationale et estimer le coût du RGA sur les routes.

Les vulnérabilités du réseau ferré national

Le réseau ferré national fait, lui aussi, l’objet de préoccupations quant aux impacts du RGA pour les voies construites sur des sols sensibles aux variations hydriques. Suite à la sécheresse 2022, il y a eu une apparition récurrente de défauts de géométrie sur plusieurs voies. L’ampleur des défauts enregistrés a été telle que des opérations de maintenance ont dû être organisées en urgence.

L. Ighil Ameur/Cerema 2024, Fourni par l’auteur

Le RGA contraint également le gestionnaire du réseau ferré à mettre en place des limitations temporaires de la vitesse. Celles-ci affectent la circulation des trains avec des retards potentiels pour les usagers et des pertes économiques pour le gestionnaire.

L’exposition des voies ferrées au RGA dans leur environnement proche est actuellement très peu étudiée. L’une des premières étapes à mettre en place serait de dresser un état des lieux, à l’échelle du réseau national, sur les niveaux d’exposition et les secteurs concernés.

L. Ighil Ameur/Cerema 2024, Fourni par l’auteur

En juin 2024, nous avons accompagné SNCF Réseau dans une expérimentation inédite qui consiste à conforter une portion d’une voie ferrée exposée au RGA à Donnazac (Tarn), près d’Albi.

Pour cela, deux planches d’essais ont été spécialement conçues pour une expérimentation qui doit durer 4 ans :

-

une planche de 80 mètres stabilisée par injection de RemediaClay, une solution que nous avons déjà testée sur une route départementale depuis 2021 en partenariat avec le Département du Loiret,

-

et une planche témoin (non confortée) de 80 mètres, toutes les deux instrumentées par des capteurs de teneur en eau du sol et une station météo.

L’enjeu est à la fois de tester l’efficacité et la durabilité de RemediaClay, et de caractériser l’évolution de la dessiccation du sol sous une voie ferrée en situation de sécheresse. Les résultats de cette étude permettront de mieux adapter les solutions pour le ferroviaire face au RGA.

Les solutions les plus prometteuses en développement

La littérature scientifique et technique présente plusieurs techniques de réparation courantes. Parmi les techniques fréquemment utilisées pour faire face au RGA sur le bâti : l’agrafage des fissures, l’injection de résine expansive dans le sol de fondation et la reprise en sous-œuvre (RSO) pour transférer les charges de la structure sur des micropieux.

Celles-ci sont souvent inadaptées au contexte du changement climatique et engendrent une sinistralité de deuxième, troisième voire quatrième génération. Il est important d’adopter une nouvelle approche dans le développement des solutions de prévention et d’adaptation vis-à-vis du RGA.

Il est indispensable aujourd’hui d’éprouver ces solutions en tenant compte des effets du changement climatique. Cela concerne par exemple les mesures en lien avec la gestion de l’eau et de la végétation dans la parcelle. Le projet Initiative Sécheresse, lancé en 2024 par France Assureurs, CCR et la Mission Risques Naturels, doit permettre de répondre à ces questions.

La recherche est utile pour identifier et évaluer de nouvelles solutions de prévention et d’adaptation des maisons et des routes face au changement climatique. Au Cerema, notre équipe de recherche dédiée au RGA teste et développe de nouvelles solutions d’adaptation au changement climatique depuis 2015.

L. Ighil Ameur/Cerema 2024, Fourni par l’auteur

C’est le cas du procédé innovant Mach (Maison confortée par humidification), dont le principe consiste à réhydrater le sol argileux pendant les périodes de sécheresse pour stabiliser son état hydrique. Aujourd’hui, nous avons une démarche scientifique, en partenariat avec le groupe Covéa, pour vérifier la reproductibilité du procédé et l’acquisition des données météorologiques et de teneur en eau du sol. Nous avons déjà équipé une première maison test dans la Vienne et plusieurs dizaines d’autres en France métropolitaine devraient l’être également d’ici 2026.

L. Ighil Ameur/Cerema 2019, Fourni par l’auteur

Pour les routes, en partenariat avec les départementaux de la Région Centre-Val de Loire, nous expérimentons depuis 2017 de nouvelles solutions d’adaptation face au RGA. Ce partenariat inédit, l’Observatoire des routes sinistrées par la sécheresse (Orss), a fait l’objet de restitution partielle lors d’une première journée technique nationale dédiée à l’impact des sécheresses sur les routes exposées au RGA et les solutions d’adaptation en novembre 2023. Cet Observatoire doit évoluer courant 2025 vers un Observatoire national des routes sinistrées par la sécheresse (ONRS).

Parmi les solutions les plus économiques, efficaces et durables, nous avons déjà identifié l’étanchéification horizontale des accotements, que nous avons testée avec le Loir-et-Cher depuis 2019. Il s’agit de limiter la dessiccation du sol au niveau des accotements pour protéger le sol sous chaussée des variations hydriques durant la sécheresse. Depuis sa mise en place fin 2019 sur deux portions de routes départementales, aucun dommage ni déformation ne sont signalés jusqu’à présent.

En 2024, notre équipe a également décroché le financement sur cinq ans de deux projets de recherche nationaux :

-

Le premier, mené en partenariat avec le BRGM, vise à développer un outil de veille et d’anticipation du niveau de sécheresse des sols argileux en France (projet SEHSAR, pour Surveillance étendue du niveau d’humidité des sols argileux pour l’adaptation et la résilience du bâti face au changement climatique)

-

Le second (projet SAFE RGA, pour Solutions innovantes d’adaptation du bâti exposé à la sécheresse face à l’expansion du phénomène de RGA), mené en partenariat avec l’AQC, CEAD, Fondasol et l’Université d’Orléans, doit permettre de mettre au point des solutions innovantes pour l’adaptation des maisons exposées au RGA. Les solutions envisagées visent par exemple à agir sur le sol argileux en place par stabilisation physico-chimique, en ajoutant du sable et du sel ou de lait de chaux, ou encore par des approches préventives.

Ce texte est publié dans le cadre du colloque international « Les impacts socioéconomiques de la sécheresse », qui s’est tenu le 31 mai 2024 et dont The Conversation France était partenaire.

![]()

Lamine Ighil Ameur ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Maisons, routes, rail, pistes cyclables… comment lutter contre les risques de retrait-gonflement argileux ? – https://theconversation.com/maisons-routes-rail-pistes-cyclables-comment-lutter-contre-les-risques-de-retrait-gonflement-argileux-254407