Source: The Conversation – in French – By Antoine Prevet, Directeur exécutif Chaire etilab, Chercheur en économie, Mines Paris – PSL

Les entreprises dépensent en publicités des montants qui paraissent délirants. Pour comprendre leur raisonnement, petit passage par la théorie des jeux.

–

En 2024, les dépenses publicitaires mondiales sont estimées à plus de 1 000 milliards de dollars — soit l’équivalent d’un tiers du PIB français. En moyenne, les entreprises consacrent près de 10 % de leur chiffre d’affaires au marketing. Dans certains secteurs, comme les start-up ou les SaaS (Software as a Service), ce chiffre peut même grimper jusqu’à 20 %.

Pourquoi une telle frénésie publicitaire ? La réponse immédiate semble évidente : la publicité attire des clients. Mais cette explication est incomplète. En réalité, les entreprises investissent massivement dans la publicité… à cause de leurs concurrents.

La publicité comme jeu de stratégie

En effet, les dépenses publicitaires relèvent d’une situation d’interdépendance : les décisions d’une entreprise affectent non seulement ses propres ventes, mais aussi celles de ses concurrents. Ce type de relation est précisément ce que la théorie des jeux — un champ des mathématiques formalisé au XXe siècle notamment par John von Neumann, Oskar Morgenstern et John Nash — permet d’analyser.

La théorie des jeux étudie les situations où des agents rationnels, appelés des « joueurs » interagissent selon des règles précises, avec des choix stratégiques et des résultats qui dépendent des décisions de chacun.

À lire aussi :

L’entrepreneur est-il un joueur de poker ?

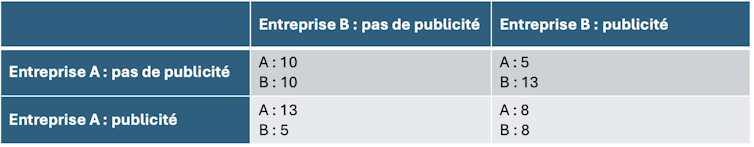

Imaginons deux entreprises concurrentes, A et B. Chacune gagne 10 millions d’euros en l’absence de publicité. Chacune peut choisir d’investir ou non dans une publicité qui coûte 2 millions d’euros. Voici les conséquences possibles :

-

Si les deux investissent, elles ne gagnent que 8 millions chacune (10 — 2).

-

Si une seule investit, elle capture 5 millions d’euros à l’autre entreprise, qui, elle, n’a pas fait de publicité : elle gagne donc 13 millions (10 — 2 + 5), tandis que l’autre ne gagne que 5 millions (10 — 5).

Antoine Prévet, Fourni par l’auteur

Cet exemple constitue bien entendu une simplification schématique. Il repose notamment sur l’hypothèse que les entreprises ne peuvent pas conquérir de nouveaux clients par la publicité, ce qui est évidemment inexact. Cet exemple vise uniquement à exposer les conditions nécessaires à la mise en place du point d’intérêt du jeu.

Quelle est la meilleure stratégie pour chacune des entreprises ?

Le choix collectivement optimal serait de ne pas investir du tout : chaque entreprise gagnerait alors 10 millions. Pourtant, ce scénario ne se réalise jamais. C’est le célèbre « dilemme du prisonnier » : une tension entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif.

Quelle que soit la décision du concurrent, chaque entreprise a intérêt à investir dans la publicité. Si B investit, A gagne plus en investissant aussi (8 contre 5). Si B n’investit pas, A gagne encore plus en investissant (13 contre 10) : on dit que l’investissement publicitaire est une « stratégie dominante », c’est-à-dire la meilleure stratégie, quelle que soit la décision du partenaire de jeu.

Ce raisonnement est symétrique pour B. On aboutit ainsi à un équilibre dans lequel les deux entreprises investissent… pour un résultat inférieur à celui d’une coopération.

Il est important de noter que dans ce jeu, la publicité n’a, par hypothèse, pas de valeur intrinsèque. Sa valeur est relative : elle n’existe que par comparaison avec la stratégie du concurrent. Ce mécanisme explique pourquoi les montants investis en publicité peuvent sembler absurdes au premier abord, tout en étant en réalité une décision parfaitement rationnelle — et même optimale, dans un contexte concurrentiel ; même si la publicité ne permet pas d’acquérir de nouveaux clients.

Peut-on sortir de ce piège ?

Dans un cadre statique, sans intervention extérieure, la réponse est non. Même en autorisant les entreprises à se coordonner, chacune aurait trop à gagner en trichant… et l’équilibre coopératif serait donc instable. Par ailleurs, ces coordinations sont souvent illégales, les autorités de la concurrence interdisent, sauf exception, toute collusion entre concurrents.

Trois solutions sont néanmoins envisageables :

-

Interdire la publicité. Une solution radicale serait d’interdire toute publicité. Cela mettrait fin au dilemme… mais au prix de priver les consommateurs d’une information utile pour leurs choix. La publicité joue en effet un rôle d’information et de différenciation.

-

Encadrer légalement les engagements. Si les entreprises pouvaient légalement s’engager à limiter leurs dépenses publicitaires — et si un tiers (juge, autorité, etc.) pouvait faire respecter ces engagements — alors l’équilibre coopératif deviendrait atteignable. Autrement dit, les entreprises pourraient s’engager de manière crédible à ne pas investir dans la publicité. En cas de déviation, elles seraient sanctionnées par la loi. C’est l’intervention d’un tiers — ici, l’autorité publique — qui rend possible la contractualisation.

À lire aussi :

Est-il temps de réglementer le ciblage publicitaire et les entreprises qui en profitent le plus ?

- Répéter le jeu. Enfin, si l’interaction entre les entreprises se répète dans le temps, il devient possible d’instaurer une forme de coopération : tricher une fois, c’est risquer de perdre la confiance (et donc les profits) à long terme. C’est le principe de la « réciprocité conditionnelle », qui peut conduire à des stratégies coopératives stables dans le temps. Ce mécanisme est celui de la réputation, qui établit un lien entre les comportements présents et les gains futurs.

![]()

Antoine Prevet a reçu des financements des mècenes de l’etilab.

– ref. Maths au quotidien : pourquoi les entreprises dépensent-elles tant en publicité ? – https://theconversation.com/maths-au-quotidien-pourquoi-les-entreprises-depensent-elles-tant-en-publicite-262089