Source: The Conversation – France in French (2) – By Thomas GARCIA-FERMET, Doctorant en Préhistoire et paléoenvironnements quaternaires, spécialité paléontologie des oiseaux, Université de Perpignan Via Domitia

Pour l’humanité du XXIe siècle, le pigeon peut apparaître comme le plus anodin, voire indésirable, des volatiles. Mais Homo sapiens est loin d’être la première espèce humaine à avoir croisé cet oiseau. Au cours du Pléistocène, pigeons et corvidés partagèrent les abris creusés dans les falaises avec Néandertal, qui les ajouta occasionnellement à son menu.

Nous sommes au Pléistocène supérieur (entre 129 000 et 11 700 ans avant le présent), à une époque où l’Europe est notamment peuplée par les Néandertaliens. Les terres du Vieux Continent sont arpentées par tout un cortège de grands mammifères emblématiques parmi lesquels mammouths, rhinocéros, chevaux, bisons, rennes, ours, lions ou hyènes. Si cette mégafaune popularisée à juste titre occupe une place de choix dans l’imaginaire du grand public, elle fait de l’ombre aux nombreux vertébrés de taille plus modeste qui vivent à ses côtés, tels que les lapins, les rongeurs, les amphibiens ou les oiseaux.

Depuis plusieurs centaines de millénaires déjà, pigeons et corvidés abondent dans les régions de l’Europe méditerranéenne, occupant les cavités creusées dans les vastes falaises calcaires. De récentes études démontrent que ces oiseaux ont parfois été consommés par leurs voisins néandertaliens.

L’exploitation des petits vertébrés au Paléolithique

Si la chasse aux moyens et grands mammifères par Néandertal est une idée établie depuis longtemps, l’intégration de petites proies agiles (lapins, oiseaux…) dans le régime alimentaire des hominines était alors associée au Paléolithique supérieur (approximativement 40 000 à 12 000 ans avant le présent) et à Homo sapiens, en réponse à une rapide croissance démographique et permise par le développement d’une technologie adéquate.

Par conséquent, les restes de petits vertébrés trouvés dans les niveaux d’occupation néandertaliens (Paléolithique moyen) furent les grands oubliés des études archéozoologiques. Notre regard a changé au cours des deux dernières décennies, lorsque de nouvelles études ont démontré la consommation de petits animaux – lapins, tortues, mollusques, oiseaux – par les Néandertaliens et qu’elles ont illustré toute la plasticité du régime alimentaire de ces derniers. L’exploitation des oiseaux, non systématique et dont la fréquence reste à préciser, semble couvrir une partie importante de l’aire de répartition géographique de Néandertal – de la péninsule Ibérique au Proche-Orient – et s’étendre sur une large période chronologique. Une étude parue en 2023 établit qu’elle s’étire jusqu’aux côtes méditerranéennes du sud de la France, où un remarquable gisement a livré des traces d’exploitation de plusieurs espèces par les Néandertaliens.

Le cas de la grotte de la Crouzade

La grotte de la Crouzade à Gruissan (Aude), vaste cavité creusée dans le massif calcaire de la Clape et située à environ 3 kilomètres de l’actuel rivage méditerranéen, est un site exceptionnel ayant enregistré plusieurs niveaux d’occupations néandertaliennes (Paléolithique moyen) et d’Homo sapiens (Paléolithique supérieur). Les humains préhistoriques ont fréquenté la cavité durant des périodes plus ou moins longues, en alternance avec d’autres animaux, comme les ours ou les hyènes.

Le remplissage sédimentaire de la grotte a livré des milliers d’ossements d’oiseaux, attribués principalement au pigeon biset (Columba livia), au chocard à bec jaune (Pyrrhocorax graculus) et au crave à bec rouge (P. pyrrhocorax). Il s’agit d’espèces grégaires, rupestres, dont les vastes colonies nichaient très probablement dans les cavités voisines de la grotte.

Thomas Garcia-Fermet, Fourni par l’auteur

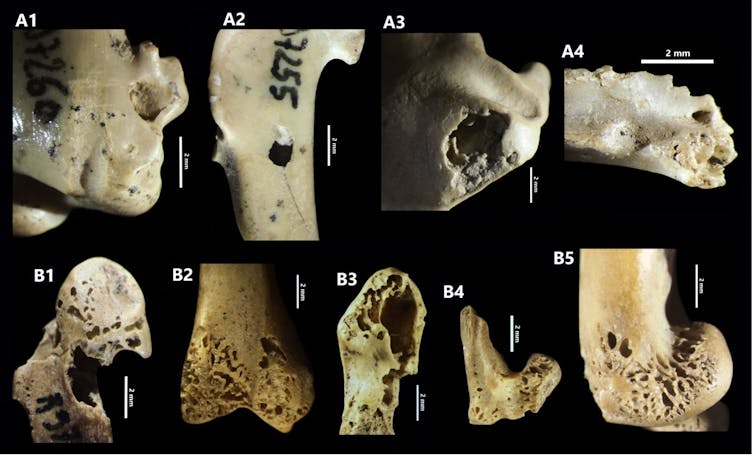

L’analyse taphonomique (étude des processus qui interviennent entre la mort d’un organisme et la fouille) des restes aviens provenant des couches du Paléolithique moyen (déposées il y a environ 40 000 ans) prouve qu’une grande partie de ces oiseaux a été consommée par des rapaces comme le grand-duc d’Europe (Bubo bubo) et par des carnivores de taille moyenne (renard ou blaireau). En effet, de nombreux spécimens arborent des perforations, bords crénelés et traces de digestion.

Cuisson des carcasses et découpe à l’aide d’outils

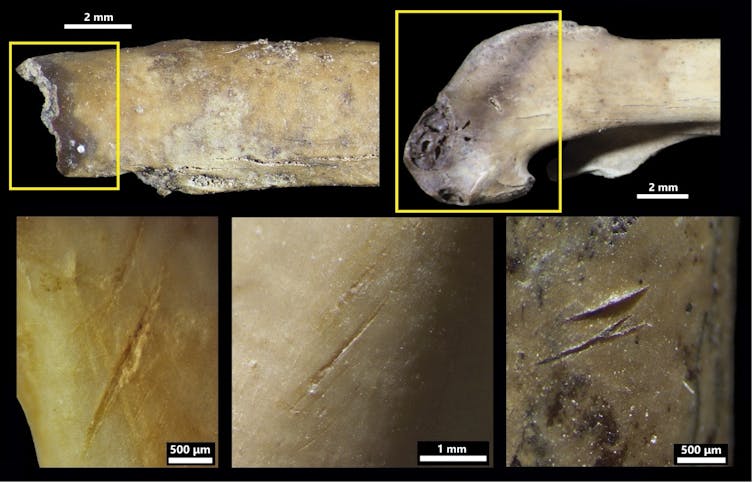

En outre, l’examen microscopique des ossements d’oiseaux révèle des traces d’activités humaines bien plus rares (moins de 2 % de restes affectés). On recense, tout d’abord, des traces de chauffe localisées sur les extrémités articulaires des os ou sur les bords de fracture sous la forme de zones sombres contrastant avec la patine crème du reste du fossile. Elles attestent la cuisson de carcasses partielles préalablement désarticulées. À titre d’exemple, des traces de chauffe relevées sur une extrémité articulaire de l’os coracoïde ont permis de conclure à la cuisson d’une carcasse ou d’une portion de carcasse dont les ailes étaient détachées.

On observe ensuite des stries de découpe, qui indiquent que des outils lithiques (notamment en silex) ont été employés au moins occasionnellement par les Néandertaliens lors du traitement des carcasses. Enfin, quelques altérations observées sur les humérus pourraient correspondre à la désarticulation du coude par surextension forcée du membre antérieur, mais l’origine de ces marques demeure incertaine.

À la Crouzade, les traces anthropiques se concentrent sur les trois espèces les plus abondantes : le pigeon biset, le chocard et le crave. Les oiseaux étrangers aux grottes (canards, perdrix…) ne portent pas de modifications anthropiques et semblent avoir été introduits dans la cavité par d’autres prédateurs.

Relations oiseaux-Néandertaliens

Le cas de la Crouzade confirme que l’exploitation des oiseaux au Paléolithique moyen n’est pas une exception. Toutefois, il suggère que les oiseaux jouaient un rôle secondaire dans l’alimentation des Néandertaliens, complémentant l’apport en protéines assuré par les grands mammifères. Par ailleurs, il est possible que l’implication de Néandertal dans l’accumulation osseuse soit sous-estimée, car le traitement des carcasses de petits vertébrés ne laisse pas systématiquement de traces sur les os : les activités de boucherie peuvent s’effectuer à mains nues, sans l’aide d’outils.

Thomas Garcia-Fermet, Fourni par l’auteur

Cette étude montre que les Néandertaliens, à l’instar des autres prédateurs qui ont occupé sporadiquement le site, ont principalement exploité les ressources aviennes à l’échelle locale. Est-ce le fruit d’une sélection ? Dans ce cas précis, il est difficile de le démontrer : la concentration des traces anthropiques sur les pigeons et corvidés peut tout autant traduire une chasse opportuniste (voire un charognage) conditionnée en partie par l’abondance relative des proies dans le voisinage immédiat des humains préhistoriques. La littérature scientifique démontre, par ailleurs, que le spectre des oiseaux consommés peut varier d’un site à l’autre, allant du petit passereau au grand rapace, illustrant la capacité des Néandertaliens de tirer profit d’une grande diversité d’habitats et de ressources.

À la Crouzade, la localisation de certaines stries sur des éléments recouverts d’une chair relativement abondante atteste l’exploitation des oiseaux dans un but alimentaire. On a notamment pu observer des stries de décarnisation sur le fémur, mais aussi sur le sternum, témoignant de la récupération des muscles pectoraux (l’équivalent des « blancs de poulet »). Les stries situées sous l’extrémité articulaire de la scapula pourraient correspondre à la désarticulation de l’aile.

Quelques stries affectant les corvidés sont relevées sur des os peu charnus comme l’ulna ou le carpométacarpe. Leur emplacement est compatible avec les stries expérimentales produites par certains chercheurs lors du détachement des rémiges. Ces stries permettent d’émettre l’hypothèse que les corvidés n’ont pas seulement été exploités en tant que ressources alimentaires, mais également comme sources de matières premières.

La récupération des plumes à des fins culturelles est, d’ailleurs, signalée dans d’autres sites du Paléolithique moyen comme, [sur la péninsule Ibérique], les grottes de Gibraltar (Royaume-Uni). Préoccupations esthétiques, symboliques, utilitaires ? La fonction exacte de ces matériaux demeure mystérieuse. On sait que Néandertal a parfois collecté les serres de grands rapaces pour les convertir en parures. Une étude en cours suggère, d’ailleurs, que ce fut le cas dans un gisement audois voisin de celui de la Crouzade.

Loin de l’image de la brute préoccupée uniquement par une survie difficile, Néandertal s’affiche comme un redoutable prédateur, capable d’exploiter une grande diversité de biotopes, et également comme un être raffiné, habile, dont la créativité rivalise avec celle de son cousin et successeur, Homo sapiens.

![]()

Thomas GARCIA-FERMET ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Les Néandertaliens raffolaient déjà du pigeon, bien avant les grands chefs étoilés – https://theconversation.com/les-neandertaliens-raffolaient-deja-du-pigeon-bien-avant-les-grands-chefs-etoiles-263749