Source: The Conversation – France in French (3) – By Haoues Seniguer, Maître de conférences HDR en science politique. Spécialiste de l’islamisme et des rapports entre islam et politique, Sciences Po Lyon, laboratoire Triangle, ENS de Lyon

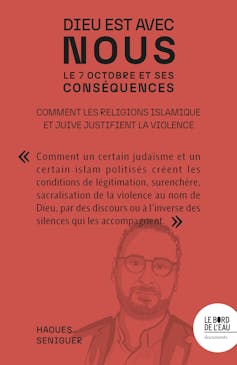

Le conflit israélo-palestinien ne se résume en aucun cas à une guerre de religion. Pour autant, l’aspect religieux, mobilisé par bon nombre des représentants des deux parties et, souvent, par leurs soutiens extérieurs, y joue un rôle certain. Haoues Seniguer, directeur pédagogique du Diplôme d’établissement sur le monde arabe contemporain (DEMAC) de Sciences Po Lyon et chercheur au laboratoire Triangle, UMR 5206, CNRS/ENS Lyon, examine ces questions cruciales dans « Dieu est avec nous : Le 7 octobre et ses conséquences. Comment les religions islamique et juive justifient la violence », qui vient de paraître aux éditions Le Bord de l’Eau. Extraits de l’introduction.

L’enjeu d’une prise de parole sur le 7 octobre

Aborder le 7 octobre et ses répercussions relève d’un exercice périlleux, tant les enjeux sont complexes et les sensibilités à incandescence. Plusieurs raisons, plus ou moins légitimes, expliquent cette difficulté. Tout d’abord, le sujet a déjà fait l’objet de nombreuses analyses et prises de position ; dès lors, quel intérêt y aurait-il à ajouter sa voix à ce flot d’interventions, qu’elles émanent de chercheurs avertis ou de commentateurs plus ou moins éclairés ?

Ensuite, dans un contexte où le conflit israélo-palestinien suscite des débats souvent passionnels, ne risque-t-on pas, en s’y engageant, d’exacerber les tensions sans réellement parvenir à faire entendre une voix qui, à tort ou à raison, se voudrait singulière ? Chercher à analyser et à expliquer cet événement d’ampleur mondiale, dans ses développements successifs, ne revient-il pas à s’exposer au risque d’être accusé, comme l’avait autrefois suggéré le premier ministre Manuel Valls, de tenter de justifier l’injustifiable, en l’occurrence les attaques du 7 octobre et l’émotion qu’elles ont suscitée dans le monde ?

Prendre la parole comporte un risque, mais garder le silence ne revient-il pas à abdiquer sur le plan de la pensée et à renoncer à la mission du sociologue du politique ou de l’intellectuel public ? Ces derniers ont en effet le devoir d’éclairer la société, sans quoi les événements et les tragédies demeurent non seulement incompréhensibles et énigmatiques, mais risquent, par cette absence d’analyse, de se répéter et de perpétuer les incompréhensions.

Une approche non exclusiviste centrée sur le religieux dans le conflit israélo-palestinien

Le cœur de cet ouvrage est de reconsidérer la place du religieux dans l’analyse du conflit israélo-palestinien à travers trois axes principaux qui n’ont pas la prétention d’en embrasser toutes les facettes.

Primo, nous nous interrogerons sur la manière dont le référentiel islamique a été investi et mobilisé discursivement par les principaux instigateurs des attaques du 7 octobre et leurs soutiens. Cela impliquera un retour sur l’idéologie fondatrice du Hamas ainsi que sur les discours des oulémas palestiniens et arabes les plus influents qui ont pour habitude de défendre la cause palestinienne.

Secundo, nous examinerons en parallèle les discours israéliens, juifs ou judéo-israéliens, qui justifient, explicitement ou implicitement, l’intervention militaire post-7 octobre en s’appuyant sur une grammaire religieuse et des références tirées des traditions juives.

Tertio, nous analyserons les réactions discursives d’acteurs individuels et collectifs juifs et musulmans en contexte français, afin de mieux comprendre comment le religieux façonne, éventuellement, la perception et la prise de position face à ce conflit dans le choix des mots.

L’analyse se concentrera toutefois principalement sur la façon dont la religion, loin de se cantonner à des injonctions morales, spirituelles ou pacifistes, est au contraire mobilisée pour légitimer diverses formes d’actions belliqueuses, y compris les plus extrêmes. C’est un angle analytique certes sujet à débat, voire à polémique, néanmoins indispensable pour saisir comment la sacralisation d’un conflit peut favoriser des dynamiques de déshumanisation progressive de l’autre, justifiant ainsi, à des degrés divers, sa mise à l’écart, voire son élimination sans autre forme de procès.

La violence n’a guère besoin du secours de la religion pour se déployer et sévir parmi les hommes, il suffit pour en prendre la mesure de regarder du côté de la philosophie morale et politique de Thomas Hobbes (1588-1679) qui explique « qu’on trouve dans la nature humaine trois causes principales de conflit : premièrement, la compétition ; deuxièmement, la défiance ; troisièmement, la gloire ». Mais la religion, elle, peut en devenir un redoutable carburant et adjuvant.

Clarifier les enjeux : éviter les lectures simplistes du religieux

Toutefois, nous souhaitons dès à présent dissiper certains malentendus sous – jacents : il ne s’agit ni de présenter la religion en général, ni le judaïsme et l’islam en particulier, comme des monothéismes intrinsèquement violents, voués à s’épanouir uniquement dans la violence la plus débridée. Une telle vision serait à la fois réductrice, erronée, injuste et dangereuse.

Par ailleurs, le référentiel religieux et ses ressources ne suffisent pas, à eux seuls, à expliquer le déclenchement et la perpétuation du conflit israélo-palestinien. Les conditions de naissance de l’État d’Israël, les structures sociales et politiques passées et présentes, ainsi que les dynamiques idéologiques dans les deux espaces jouent un rôle tout aussi déterminant dans cette confrontation sanglante vieille à ce jour, en 2025, de 77 ans. Autrement dit, il importe de ne ni minimiser ni absolutiser le rôle de la religion dans ce conflit, tant il est pris dans un enchevêtrement de facteurs historiques, politiques et territoriaux qu’il importe de démêler.

[…]

Cadre théorique et inspirations méthodologiques

Et, précisément, pour parvenir à une lecture plus juste du statut de la religion dans le conflit […], il est essentiel d’adopter un cadre théorique minimal. Certains penseurs ont déjà tracé la voie, et bien que plus nombreux, trois d’entre eux nous ont été particulièrement précieux : le philosophe américain Michael Walzer, le sociologue Mark Juergensmeyer, également américain, et le journaliste franco-israélien Charles Enderlin.

Le premier, dans la préface d’un ouvrage consacré à la politique selon la Bible, entend « examiner les idées sur la politique, les approches du gouvernement et de la loi qui s’expriment dans la Bible hébraïque ». Si la perspective adoptée par le philosophe est intéressante, notre approche s’en distingue et dépasse le seul cadre du judaïsme. En effet, notre démarche consiste à partir des discours des acteurs sociaux contemporains impliqués, à divers titres, dans le conflit avant et après le 7 octobre, qu’ils soient figures politiques ou autorités religieuses.

Nous nous attachons ainsi à analyser la manière dont ils interprètent et mobilisent les textes du corpus juif ou islamique pour légitimer leurs positions et actions. En ce sens, notre approche se situe en quelque sorte à l’opposé de la sienne. Bien que, tout comme lui, nous accordions une importance majeure aux contenus théologiques. Walzer précise d’ailleurs sa position en définissant ce qu’il ne souhaite pas entreprendre dans son étude, tandis que nous faisons précisément le choix d’explorer cette dimension dans le présent travail. Ce contraste nous donne ainsi l’opportunité de clarifier et d’affiner davantage notre propre approche :

« […] Je ne traiterai pas de l’influence des idées bibliques sur la pensée politique occidentale : ni au Moyen Âge, ni au début des Temps modernes (où les textes bibliques étaient très souvent étudiés et cités), ni chez les fondamentalistes religieux de nos jours. »

Nous admettons cependant, à l’instar de Walzer, que la Bible est peut-être avant tout un livre religieux, mais qu’elle reste également un livre politique, dans la mesure où elle fait l’objet, de manière continue, de lectures et d’interprétations politisantes qu’elle ne peut ni empêcher ni interdire.

Mark Juergensmeyer, lui, a consacré un travail « au terrorisme religieux à la fin du XXe siècle, c’est-à-dire aux actes de terreur, perpétrés à l’encontre des civils, que la religion a motivés, justifiés, organisés », en s’efforçant, écrit-il, « de pénétrer l’esprit de ceux qui commanditent ou accomplissent ces actes […] », poursuivant ainsi :

« Il ne s’agit bien évidemment pas pour moi de trouver des circonstances atténuantes à ceux qui sont capables de telles horreurs, mais bien de tenter d’appréhender leur vision des faits, de comprendre comment ils peuvent justifier leurs actes. Mon but étant de comprendre l’environnement culturel à l’origine de ces actes de violence, j’ai étudié les idées qui motivent ceux-ci ainsi que les communautés qui soutiennent les terroristes, plutôt que ces derniers eux-mêmes. »

À l’instar de Juergensmeyer, nous considérons qu’il est essentiel de souligner que les idées, notamment lorsqu’elles sont nourries par la croyance et des convictions religieuses, idéologisées ou non, jouent un rôle déterminant dans l’action, qu’elle soit accomplie ou en devenir. Il serait cependant incomplet d’en rester là. En effet, Pierre Bourdieu (1932-2002) souligne que la réussite d’un acte de langage n’est jamais purement linguistique, mais dépend des conditions sociales qui l’entourent.

En d’autres termes, la parole ne peut être efficace (ou du moins efficiente) que si elle est soutenue par des rapports sociaux, éventuellement des impulsions politiques, qui lui confèrent une légitimité et un pouvoir d’action. Dans cette perspective, nous inscrivons notre réflexion dans la continuité des travaux du sociologue français, selon lesquels un ordre ne peut acquérir une véritable valeur performative que si son émetteur dispose d’une autorité reconnue. De même, l’efficacité du discours politique repose étroitement sur le capital symbolique de l’orateur, d’autant plus cardinal s’il s’appuie sur un volume conséquent de ressources matérielles qui permettront de la sorte un pouvoir d’injonction ou d’influence encore plus décisif.

![]()

Haoues Seniguer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Israël-Palestine : comment les religions juive et islamique sont mobilisées pour justifier la violence – https://theconversation.com/israel-palestine-comment-les-religions-juive-et-islamique-sont-mobilisees-pour-justifier-la-violence-263549