Source: The Conversation – in French – By Suzanne OConnell, Harold T. Stearns Professor of Earth Science, Wesleyan University

La géologue et cartographe américaine Marie Tharp (1920-2006) a révolutionné la conception scientifique du fond océanique. En démontrant que les fonds marins ne sont pas une surface plane ni uniforme, l’océanographe a joué un rôle crucial dans le développement de la théorie de la tectonique des plaques.

Malgré toutes les expéditions en eaux profondes et tous les échantillons prélevés des fonds marins au cours des cent dernières années, les profondeurs de l’océan restent encore pleines de mystères. En savoir davantage pourrait pourtant nous être bien utile.

Et ce, pour plusieurs raisons. La plupart des tsunamis, par exemple, sont provoqués par des tremblements de terre sous le, ou près du, fond océanique. Les abysses abritent aussi des poissons, des coraux et des communautés complexes de microbes, de crustacés et d’autres organismes encore très méconnus. Enfin, les fonds marins contrôlent les courants qui répartissent la chaleur, contribuant ainsi à réguler le climat terrestre.

À lire aussi :

Les premières images d’un calamar colossal dans les fonds marins prises par des scientifiques

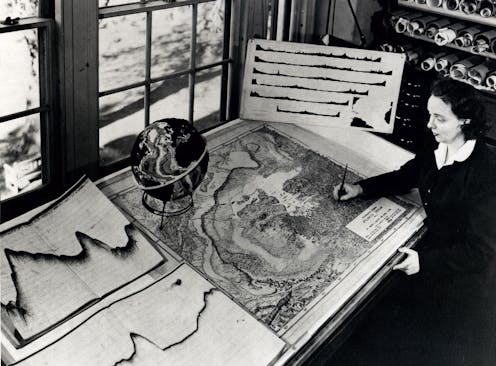

Library of Congress, Geography and Map Division, CC BY-ND

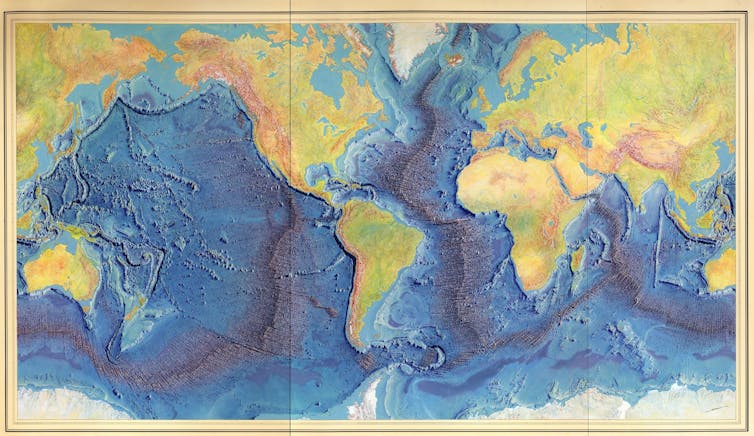

L’étude de ces fonds marins mystérieux doit beaucoup à une femme, née en 1920 (et décédée en 2006, ndlr), nommée Marie Tharp. Les cartes créées par cette géologue et océanographe ont changé la façon dont les gens imaginent les mers et les océans qui recouvrent plus des deux tiers de notre planète bleue. À partir de 1957, Tharp et son partenaire de recherche Bruce Heezen ont commencé à publier les premières cartographies complètes montrant les principales caractéristiques du fond océanique : monts, vallées et fosses.

En tant que géoscientifique, je pense que Tharp devrait être aussi célèbre que Jane Goodall ou Neil Armstrong. Voici pourquoi.

Traverser l’Atlantique

Jusqu’au milieu des années 1950, de nombreux scientifiques pensaient que les fonds marins étaient uniformes. Tharp a démontré qu’au contraire, ils comportaient des reliefs accidentés et qu’une grande partie d’entre eux étaient disposés de manière systématique.

Ses illustrations ont joué un rôle essentiel dans le développement de la théorie de la tectonique des plaques, selon laquelle les plaques, ou grandes sections de la croûte terrestre, interagissent pour générer l’activité sismique et volcanique de la planète. Des chercheurs antérieurs, en particulier Alfred Wegener, avaient déjà remarqué à quel point les côtes de l’Afrique et de l’Amérique du Sud s’emboîtaient parfaitement et avaient émis l’hypothèse que les continents avaient autrefois été reliés.

Tharp a identifié des monts et une vallée de fracture au centre de l’océan Atlantique, là où les deux continents auraient pu se séparer.

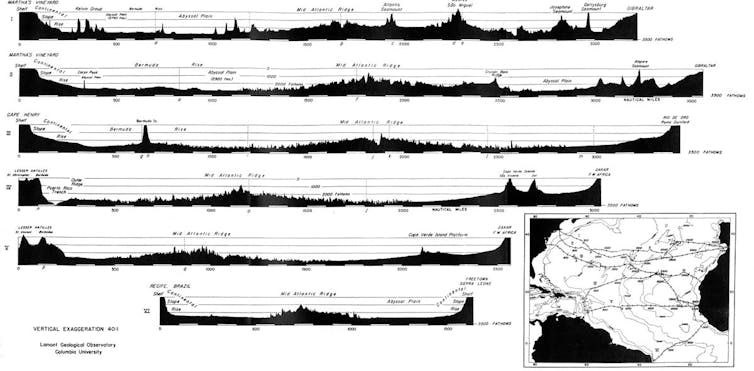

The Floors of the Ocean, 1959

Grâce aux représentations du fond océanique dessinées à la main par Marie Tharp, je peux imaginer une promenade au fond de l’océan Atlantique, de New York (côte est des États-Unis) à Lisbonne (Portugal). Le voyage m’emmènerait le long du plateau continental. Puis vers le bas, en direction de la plaine abyssale de Sohm. Je devrais alors contourner des reliefs, appelées monts sous-marins. Ensuite, je commencerais une lente ascension de la dorsale médio-atlantique, une chaîne de montagnes submergée orientée nord-sud.

Après avoir gravi 2 500 mètres sous le niveau de la mer jusqu’au sommet de la crête, je descendrais de plusieurs centaines de mètres, traverserais la vallée centrale de la crête et remonterais par le bord est de celle-ci. Je redescendrais ensuite vers le fond océanique, jusqu’à ce que je commence à remonter le talus continental européen vers Lisbonne. Au total, le trajet représenterait environ 6 000 kilomètres, soit près de deux fois la longueur du sentier des Appalaches.

Cartographier l’invisible

Rien ne prédestinait pourtant Mary Tharp à cartographier ainsi l’invisible. Née en 1920 à Ypsilanti, dans le Michigan, elle étudie l’anglais et la musique à l’université. Mais, en 1943, elle s’inscrit à un programme de maîtrise de l’université du Michigan destiné à former des femmes au métier de géologue pétrolier pendant la Seconde Guerre mondiale.

« On avait besoin de filles pour occuper les postes laissés vacants par les hommes partis au combat », se souvient Tharp, dans « Connect the Dots: Mapping the Seafloor and Discovering the Mid-ocean Ridge » (1999), chapitre 2 de Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia. Twelve Perspectives on the First Fifty Years 1949-1999.

Après avoir travaillé pour une compagnie pétrolière en Oklahoma, Tharp a cherché un emploi dans le domaine de la géologie à l’université Columbia en 1948. Les femmes ne pouvaient pas monter à bord des navires de recherche, mais Tharp savait dessiner et a été embauchée pour assister les étudiants diplômés masculins.

Tharp a ainsi travaillé avec Bruce Heezen, alors étudiant de second cycle qui lui confie des profils du fond marin à dessiner. Il s’agit de longs rouleaux de papier qui indiquent la profondeur du fond marin le long d’un trajet linéaire mesurée depuis un navire à l’aide d’un sonar.

The Floors of the Ocean, 1959, Fig. 1

Sur une grande feuille de papier vierge, Tharp a ainsi tracé des lignes de latitude et de longitude. Elle a ensuite soigneusement marqué les endroits où le navire avait navigué. Puis elle a inscrit la profondeur à chaque endroit à partir du sonar, l’a marquée sur la trajectoire du navire et a créé des profils bathymétriques, indiquant la profondeur du fond océanique par rapport à la distance parcourue par le navire.

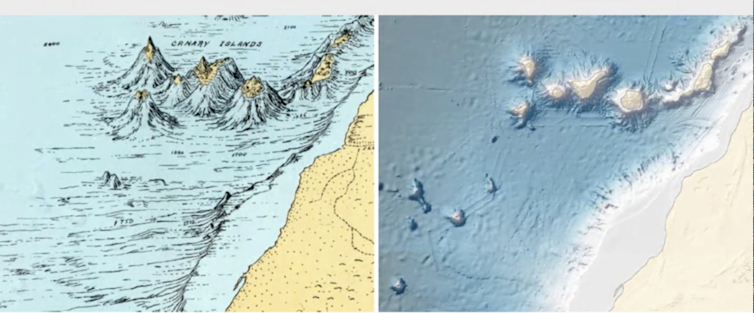

L’une de ses innovations importantes a été de créer des croquis représentant l’aspect du fond marin. Ces vues ont facilité la visualisation de la topographie du fond océanique et la création d’une carte physiographique.

Le tracé minutieux par Tharp de six profils est-ouest à travers l’Atlantique Nord a révélé quelque chose que personne n’avait jamais décrit auparavant : une faille au centre de l’océan, large de plusieurs kilomètres et profonde de plusieurs centaines de mètres. Tharp a suggéré qu’il s’agissait d’une vallée de fracture, ou vallée de rift, un type de longue dépression dont l’existence était connue sur terre.

Heezen a qualifié cette idée de « discussion entre filles » et a demandé à Tharp de refaire ses calculs et de réécrire son rapport. Lorsqu’elle s’est exécutée, la vallée de fracture était toujours là.

Un autre assistant de recherche traçait les emplacements des épicentres sismiques sur une carte de même taille et à la même échelle. En comparant les deux cartes, Heezen et Tharp se rendirent compte que les épicentres sismiques se trouvaient à l’intérieur de la vallée de fracture. Cette découverte fut déterminante pour le développement de la théorie de la tectonique des plaques : elle suggérait que des mouvements se produisaient dans la vallée de fracture et que les continents pouvaient en fait être en train de s’éloigner les uns des autres.

Cette perspicacité était tout bonnement révolutionnaire. Lorsque Heezen, fraîchement diplômé, donne une conférence à Princeton en 1957 et montre la vallée du rift et les épicentres, le directeur du département de géologie Harry Hess assure :

« Vous avez ébranlé les fondements de la géologie. »

Résistance tectonique

Deux ans plus tard, en 1959, la Société de géologie des États-Unis publie The Floors of the Oceans: I. The North Atlantic (les Fonds océaniques, Première partie : L’Atlantique Nord), sous la signature de Heezen, Tharp et Doc Ewing, directeur de l’observatoire Lamont, où ils travaillent. Cet ouvrage contient les profils océaniques de Tharp, ses idées et l’accès à ses cartes physiographiques.

Certains scientifiques trouvèrent ce travail brillant, mais la plupart ne voulurent pas y croire. L’explorateur sous-marin Jacques Cousteau, par exemple, était déterminé à prouver que Tharp avait tort. À bord de son navire de recherche, le Calypso, il traversa délibérément la dorsale médio-atlantique et descendit une caméra sous-marine. À la grande surprise de Cousteau, ses images montrèrent qu’une vallée de fracture existait bel et bien.

« Il y a du vrai dans le vieux cliché qui dit qu’une image vaut mille mots et que voir, c’est croire », fit remarquer Tharp dans son essai rétrospectif de 1999.

Qu’est-ce qui a pu créer cette faille ? Harry Hess, de Princeton, a proposé quelques idées dans un article de 1962. Il a émis l’hypothèse que du magma chaud s’était élevé depuis l’intérieur de la Terre au niveau de la faille, s’était dilaté en refroidissant et avait écarté davantage les deux plaques adjacentes. Cette idée a largement contribué à la théorie de la tectonique des plaques, mais Hess n’a pas mentionné les travaux essentiels présentés dans The Floors of the Oceans, l’une des rares publications dont Marie Tharp était co-auteure.

Bruce Gilbert, Observatoire terrestre Lamont-Doherty

Des études toujours en cours

Tharp a ensuite continué à travailler avec Heezen pour donner vie au fond océanique. Leur collaboration a notamment abouti à une carte de l’océan Indien, publiée par National Geographic en 1967, et à une carte du fond océanique mondial(1977), aujourd’hui conservée à la bibliothèque du Congrès.

Après la mort de Heezen, en 1977, Tharp a poursuivi son travail jusqu’à son décès en 2006. En octobre 1978, Heezen (à titre posthume) et Tharp ont reçu la médaille Hubbard, la plus haute distinction de la Societé états-unienne de géographique, rejoignant ainsi les rangs d’explorateurs et de découvreurs tels qu’Ernest Shackleton, Louis et Mary Leakey et Jane Goodall.

Aujourd’hui, les navires utilisent une méthode appelée « cartographie par sondeur multifaisceau », qui mesure la profondeur sur un tracé en forme de ruban plutôt que le long d’une seule ligne. Les rubans peuvent être assemblés pour créer une carte précise du fond marin.

Vicki Ferrini, Lamont-Doherty Earth Observatory

Mais comme les navires se déplacent lentement, il faudrait deux cents ans à un seul navire pour cartographier complètement les fonds marins.

Une initiative internationale visant à cartographier en détail l’ensemble des fonds marins d’ici 2030 est cependant en cours, à l’aide de plusieurs navires, sous la direction de la Nippon Foundation et du General Bathymetric Chart of the Oceans.

Ces informations sont essentielles pour commencer à comprendre à quoi ressemble le fond marin à l’échelle locale. Marie Tharp a été la première personne à montrer la riche topographie du fond océanique et ses différentes zones.

![]()

Suzanne OConnell ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Marie Tharp, la cartographe qui a changé la face des fonds marins – https://theconversation.com/marie-tharp-la-cartographe-qui-a-change-la-face-des-fonds-marins-258134