Source: The Conversation – France (in French) – By Benjamin Cordrie, Enseignant-chercheur, titulaire de la chaire économie sociale et circulaire, UniLaSalle

Aux côtés des acteurs associatifs historiques du réemploi – Emmaüs, ressourceries et recycleries – et des plateformes, comme Vinted et Leboncoin, de nombreuses enseignes de la grande distribution développent aujourd’hui des offres de seconde main. Faut-il s’en réjouir ? Qui en sort vainqueur ?

Les activités liées à la seconde vie des produits connaissent en France un essor sans précédent. Faut-il se réjouir de l’avènement d’une économie circulaire plus vertueuse, limitant le gaspillage des ressources et la production de déchets ? C’est l’une des interrogations qui oriente les travaux menés dans le cadre de la Chaire Économie sociale et circulaire.

Deux modèles coexistent derrière la promesse vertueuse de la seconde main. Le premier, porté par les acteurs de l’économie sociale et solidaire, repose sur la pratique du réemploi : une activité fondée sur le don, articulée à des finalités sociales (insertion, solidarité) et écologiques (réduction des déchets, sobriété matérielle).

Le second relève du marché de l’occasion. Il repose sur la revente, mobilisée comme levier de profit, et tend à intensifier la circularité, sans remettre en cause les volumes de production et de consommation. Autrement dit, l’un cherche à réduire à la fois les déchets et la surconsommation, l’autre vise à prolonger la durée de vie des produits sans sortir de la logique marchande. Les deux modèles ne sont pas équivalents, ni dans leurs objectifs ni dans leurs effets.

Pour quel avenir du marché de seconde main ?

Seconde main devenue chic

Plusieurs facteurs expliquent les velléités de la grande distribution à investir le marché de la seconde main. Dans un contexte où les injonctions à adopter des comportements de consommation responsables se multiplient, la croissance de ce marché est estimée à 15 % par an.

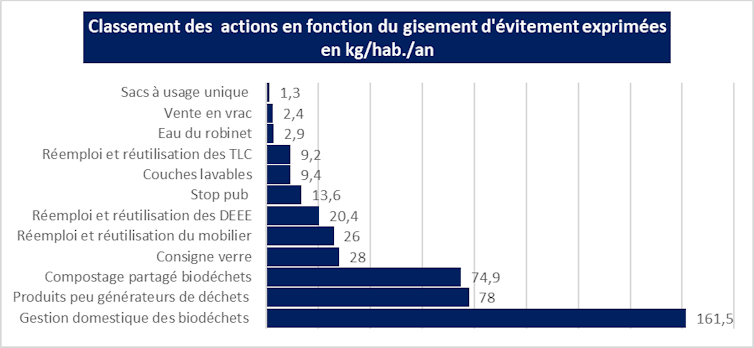

Elle s’appuie sur une revalorisation sociale de la seconde main, devenue tendance, voire chic. C’est sur cette corde que jouent les campagnes de communication des plates-formes comme Vinted. D’autre part, une étude marketing comme celle du cabinet Enov (dont l’illustration ci-dessous est tirée) offre à la fois l’intérêt de quantifier le marché de la seconde main et de témoigner de son intérêt auprès d’acteurs aux modèles économiques lucratifs.

Enov

Ces mutations s’inscrivent dans le sillage de la loi Anti-Gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) adoptée en 2020. La réglementation sur la reprise « 1 pour 1 » oblige les distributeurs à collecter les produits usagés qu’ils commercialisent, soumis à la responsabilité élargie du producteur (REP). En 2023, ces filières REP pèsent 152 millions de tonnes de produits, 12,6 millions de produits et déchets collectés pour 8,2 millions de tonnes recyclées.

Ainsi voit-on fleurir, dans les grandes surfaces, des offres de produits de seconde vie, qu’il s’agisse d’électroménager, d’articles de sport, ou encore de bricolage.

Réemploi solidaire

Le secteur du réemploi s’est historiquement structuré autour d’acteurs de l’économie sociale et solidaire comme Emmaüs, les ressourceries ou les entreprises d’insertion Envie. Leur activité combine deux aspects : la collecte basée sur le don, dite « non écrémante » car indépendante de la valeur marchande des objets, et la revente à prix solidaires. Ces acteurs participent à la prévention, en détournant du flux de déchets, la partie pouvant être réemployée.

Ces structures entretiennent une relation distante avec le profit, ce qui leur permet de rendre accessibles des biens aux catégories les plus précaires de la population. Nombre d’entre elles sont des actrices de l’insertion par l’activité économique (IAE). Elles proposent des emplois accompagnés à des personnes éloignées du marché du travail, et font du réemploi des objets un support à l’insertion socioprofessionnelle des personnes.

L’ancrage territorial de ces structures, et les modes démocratiques de gouvernance qui s’y exercent ouvrent la voie à des formes de réappropriation citoyenne des enjeux de gestion des déchets. Dans les sociétés industrielles modernes, ces enjeuxsont délégués à des entreprises spécialisées et circonscrits à des choix techniques. Les structures du réemploi solidaire mobilisent des bénévoles, des salariés, des collectivités et des habitants, et contribuent en cela à repolitiser ces enjeux en redonnant aux citoyens un pouvoir de décider et d’agir.

Bon d’achat dans la grande distribution

Le modèle développé par la grande distribution est radicalement différent. Il repose sur un système de bons d’achat : en échange d’un produit usagé rapporté en magasin, les consommateurs reçoivent un bon de réduction à valoir sur l’achat d’un produit neuf. Ce dispositif stimule la consommation, y compris de produits neufs, et contribue à un effet rebond. Les bénéfices environnementaux attendus de la prolongation de la vie des produits peuvent se retrouver annulés par l’augmentation de la consommation globale.

Il s’agit moins de réemploi que de l’intégration d’une offre d’occasion. En témoignent les partenariats entre des enseignes de grande distribution et des professionnels du secteur. Carrefour s’est par exemple associé à Cash Converters, entreprise spécialisée dans l’achat-vente de biens d’occasion, pour installer des corners dédiés à l’occasion dans ses hypermarchés. Les activités liées à la seconde vie sont ici une opportunité de diversification commerciale, voire de verdissement de l’image de l’entreprise.

Pressions concurrentielles

Ces évolutions exercent une pression croissante sur les acteurs du réemploi solidaire, en particulier lorsque les segments les plus rentables – la « crème » des gisements – sont captés. Ces objets de qualité, en très bon état et avec une forte valeur marchande, représentent une part réduite des apports, mais jouent un rôle très important dans l’équilibre économique des structures.

À lire aussi :

Vieux vêtements, nouveaux problèmes : le recyclage ne règle pas tout

Les revenus issus des ventes à prix solidaires représentent jusqu’à 80 % des ressources de certaines structures comme Envie. Les difficultés rencontrées par la filière textile, submergée par des volumes croissants de vêtements à bas coût issus de la fast fashion, illustrent bien la fragilité de cet équilibre.

ESS versus RSE

Comme le rappelle la socioéconomie, l’application d’un principe de marché librement concurrentiel favorise les acteurs dominants. Face aux moyens des grandes enseignes, les campagnes de plaidoyer des structures solidaires peinent à se faire entendre. Une réponse politique plus ambitieuse paraît nécessaire, à même de garantir la pérennité des activités solidaires.

Des partenariats existent entre ESS et entreprises privées, comme celui qui unit la fédération Envie au groupe Fnac-Darty. Puisque ces coopérations reposent uniquement sur des démarches RSE non contraignantes, leur pérennité reste fragile. Rien n’empêche les enseignes de s’en détourner dès lors qu’elles identifient un intérêt économique à développer leur propre filière de seconde main.

Modes de production et de consommation

Au niveau local, certaines collectivités soutiennent activement les acteurs de l’ESS à travers des aides financières, des mises à disposition de locaux ou des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. À Rennes, la métropole a initié la création d’une plateforme territoriale du réemploi, fédérant plusieurs structures solidaires.

Comme l’affirme la géographe Nicky Gregson, « il est impossible de comprendre le problème global des déchets en commençant par le déchet ». Autrement dit, il faut interroger les dynamiques de production et de consommation qui sous-tendent ces flux. C’est à cette échelle qu’il est possible de penser le réemploi solidaire, non comme un débouché opportun à une surproduction irréversible, mais comme un espace en marge du capitalisme que les pouvoirs publics peuvent choisir de soutenir, ou de fragiliser.

![]()

Cet article est le fruit des travaux menés dans le cadre de la chaire économie sociale et circulaire, portée par UniLaSalle Rennes et financée par l’éco-organisme Valdelia.

Benjamin Cordrie est membre de l’Association Française d’Economie Politique (AFEP).

Mes recherches postdoctorales sont financées par un programme de recherche, la Chaire Économie Sociale et Circulaire, dont les financements proviennent d’un accord de mécénat avec l’éco-organisme Valdelia, agréé par l’État (filière du mobilier professionnel et des produits et matériaux de construction du bâtiment).

– ref. Ressourceries, Emmaüs, Le Relais : les acteurs emblématiques de la seconde main menacés par la grande distribution – https://theconversation.com/ressourceries-emmaus-le-relais-les-acteurs-emblematiques-de-la-seconde-main-menaces-par-la-grande-distribution-258420