Source: The Conversation – (in Spanish) – By Iván Ramírez Sánchez, Doctorando en Lenguas y Culturas, Universidad de Jaén

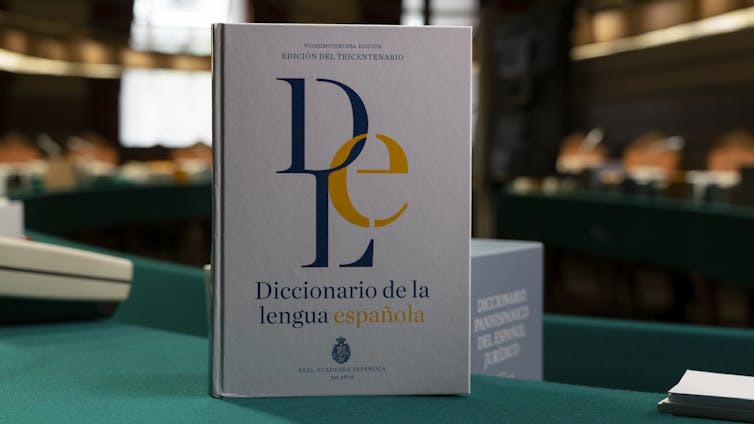

El Diccionario de la lengua española es la obra insignia de la Real Academia Española. En 2026 verá la luz su 24.ª edición, coincidiendo con el 300 aniversario del Diccionario de autoridades, el primer diccionario académico, publicado entre 1726 y 1739 y precursor del actual.

Sin embargo, entre 2017 y 2025 se realizaron varias modificaciones en la vigesimotercera edición: enmiendas, adiciones de palabras y acepciones, además de algunas supresiones. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las actualizaciones y una nueva edición?

Cómo se actualiza la 23.ª edición (en línea)

Una nueva edición de un diccionario general de lengua, como es el caso del diccionario académico (o DLE), implica una revisión profunda de lo que se conoce como macroestructura –la lista de palabras que se definen– y la microestructura –la información que se proporciona de una determinada palabra–. Podría decirse que la obra se revisa de arriba a abajo y de izquierda a derecha. En el caso de la RAE, este trabajo suele ocupar no menos de ocho o diez años.

Gracias a los avances tecnológicos y, en particular, el desarrollo de la informática e internet, es posible actualizar parcialmente los diccionarios. Es lo que hacen, por ejemplo, el Oxford English Dictionary, gestionado en Reino Unido, o el Merriam-Webster, editado en Estados Unidos.

La RAE, con el apoyo de la Asociación de Academias de la Lengua Española –que integra todas las academias que estudian y regulan el uso del español en distintos países hispanohablantes–, empezó a realizar estas actualizaciones en 2017. Desde entonces, entre noviembre y diciembre se han dado a conocer algunos de los principales cambios realizados sobre las versiones en línea del DLE, tanto en web como en aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas.

Estos cambios afectan a las palabras (se añaden o se eliminan), las acepciones (aumentan o disminuyen) y las formas complejas, que es el nombre técnico que reciben estructuras del tipo mano izquierda o con la mano en el corazón, que encontraríamos en la entrada mano¹. Todas estas informaciones se amplían –lo que se conoce como adición–, modifican, –denominado en lexicografía como enmienda– o suprimen.

La mayor parte de las adiciones responde a nuevas realidades en la sociedad que se reflejan en el lenguaje y, en particular, en el léxico. Un caso claro es el de la tecnología, pues desde 2017 se han añadido al DLE palabras como clic, mensajear, videollamada, bitcóin, vapeador, cookie o gif, entre otras.

Todos los cambios que se producen en la obra académica están respaldados por datos lingüísticos de diversa procedencia. La documentación de una palabra o un uso concreto se analiza y estudia desde el punto de vista lexicográfico. Esto se hace no solo para describir su utilización, sino también para integrarla en la obra. Hay palabras que en un determinado sentido coinciden con otras, de manera que garantizar la coherencia es fundamental y, a la vez, complejo en una obra que contiene aproximadamente 95 000 entradas y cerca de 200 000 acepciones.

Cambios y novedades: hacia la 24.ª edición

Ese es el estado actual de la 23.ª edición, que se publicó en soporte físico y digital en 2014. Doce años después, la RAE y la ASALE publicarán la 24.ª edición en formato digital, si bien es posible que, con la demanda suficiente, se publique también en papel. Esto quiere decir que, a diferencia de la metodología tradicional, en la que se digitalizaba la obra física terminada, esta edición nace a partir de una base de datos y una estructura electrónica que se visualiza en una página web o en una aplicación. La razón de este cambio viene dada por la tendencia de los usuarios a consultar las versiones electrónicas de los diccionarios.

RAE, CC BY-NC-ND

Sin embargo, no solo en el plano técnico hay avances; también en el ámbito lexicográfico habrá cambios significativos. En lexicografía se emplean una serie de marcas para diferenciar palabras de distintos ámbitos, por ejemplo, la zona geográfica. Este tipo de marcas se denominan diatópicas.

Hasta ahora, en el DLE había una distinción entre aquellas palabras propias de los países hispanohablantes y aquellas características de España. En concreto, las primeras se marcaban con una abreviatura del país –Méx. por México, P. Rico por Puerto Rico o Am. para señalar que se usa en general en los países americanos–. Las palabras propias de España recibían marcas concretas por la comunidad autónoma, como And. por Andalucía, Sal. por Salamanca o Can. por Canarias, mientras que la marca Esp. indica que es un sentido general de España.

Esta distinción, fuertemente criticada durante décadas, es una herencia de la tradición en el trabajo lexicográfico de la Academia, que se remonta al siglo XVIII. Desde entonces han existido marcas específicas de regiones de España porque los primeros académicos eran todos españoles y los diccionarios de la RAE de este periodo se centraban en el español de España. No fue hasta el siglo XIX cuando empezó a estudiarse el léxico de los países americanos y las palabras se marcaron consecuentemente.

ASALE

La próxima edición acabará con esta diferenciación por regiones españolas. La anterior directora del DLE, Paz Battaner, señaló que se revisará la marcación diatópica “como reflejo del espíritu de esta nueva edición: […] se garantizará un tratamiento en pie de igualdad de las palabras usadas en un país o en varios”. En este sentido, la incorporación de la lexicógrafa Dolores Corbella Díaz como académica en el año 2023 responde a la intención de la RAE de prestar más atención al léxico diferencial americano.

La Real Academia Española se fundó en 1713 con el objetivo fundamental de estudiar la lengua en todas sus dimensiones. Desde aquel Diccionario de autoridades han transcurrido tres siglos de avances metodológicos y tecnológicos. La 24.ª edición del Diccionario de la lengua española apunta a ser un hito para la lexicografía hispánica que redundará en el beneficio de todos los que hablamos la lengua española.

![]()

Iván Ramírez Sánchez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Limpia, fija… y se pone al día: la actualización del ‘Diccionario de la lengua española’ – https://theconversation.com/limpia-fija-y-se-pone-al-dia-la-actualizacion-del-diccionario-de-la-lengua-espanola-271446