Source: The Conversation – (in Spanish) – By Laura Cambra Rufino, Profesora Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Cuando se diseña un hospital, ¿se valora más el número de camas o los metros cuadrados por habitación? ¿A qué se da prioridad? ¿Se hace igual en España que en Alemania o Suecia? ¿Existen diseños más eficientes que otros?

La comparación de métricas (benchmarking) entre proyectos es una práctica habitual en el campo de la salud. Pero no suele ser común para comparar edificios, y menos aún los hospitales, más complejos.

Una encuesta internacional reciente en cinco idiomas distintos (inglés, sueco, italiano, alemán y español) nos aclara qué datos se usan para planificar y diseñar hospitales, y cómo varían según el país o el tipo de organización.

¿Qué se compara exactamente?

Los datos relacionados con superficies son los más valorados en todo el mundo, ya sea superficie por departamento, superficie por habitación o metros cuadrados por cama. También se tienen en cuenta el tipo de cliente (público o privado), el año de construcción y si se trata de una obra nueva o una reforma.

Los datos sobre costes resultan igualmente relevantes. En especial, el coste por metro cuadrado construido. Otros indicadores interesantes son la duración de la estancia, el tipo de paciente, las especialidades médicas y la distribución de las habitaciones.

¿Qué ventajas y límites tiene comparar proyectos?

Comparar usando datos de otros hospitales permite tomar mejores decisiones. No solo porque ayuda a identificar diseños más eficientes, sino también porque permite descubrir buenas prácticas, mejorar la comunicación con el cliente y reducir errores.

No obstante, algunos profesionales creen que usar demasiados estándares puede limitar la creatividad. Otros alertan de que los datos pueden estar desactualizados o no ser comparables entre países. Además, muchas veces las empresas no comparten información fuera de su entorno, lo que dificulta la creación de bases de datos abiertas.

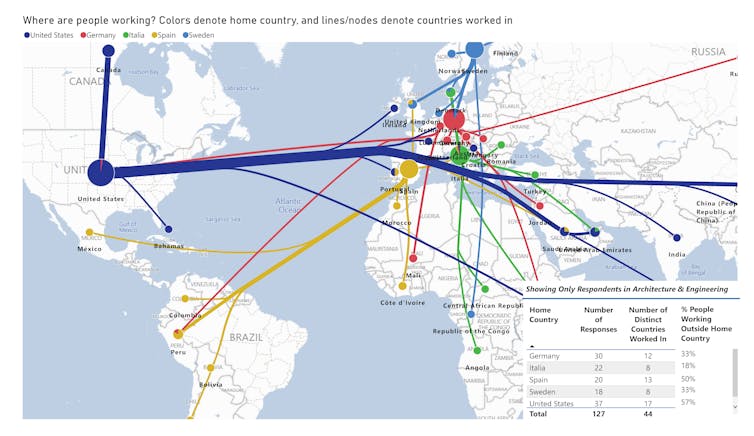

Por otro lado, algunos países exportan más conocimiento que otros. Profesionales del diseño hospitalario de Estados Unidos, Alemania, Italia, España o Suecia acostumbran a trabajar fuera de sus fronteras. En cambio, es raro que estos países reciban a profesionales del exterior. Por eso, se dice que estos países exportan conocimiento, mientras que regiones como Sudamérica, África, Asia u Oriente Medio la importan con más frecuencia.

Silja Viergutz HK, Cambra-Rufino L, Apple M, Heithoff A, Lindahl G, Capolongo S, Brambilla A. Benchmarking Relevance for Hospital Design and Planning: An International Web-Based Survey. HERD. 2024 Jul;17(3):189-208. doi: 10.1177/19375867241239324. Epub 20

En definitiva, a pesar de las diferencias culturales y geográficas, tanto el hospital sueco, como el alemán y el español se enfrentan a desafíos similares. El envejecimiento de la población, los rápidos avances en la tecnología médica y las crisis sanitarias exigen rediseñar nuestras infraestructuras. En este escenario, compartir métricas de referencia entre países no solo permitiría aprender unos de otros, sino también orientar de manera más eficiente la inversión de los recursos destinados al futuro de los hospitales.

Leer más:

¿Cómo mejorar el diseño de los hospitales?

![]()

Laura Cambra Rufino ha recibido fondos públicos durante su etapa predoctoral (contrato FPU Ministerio) y postdoctoral (Margarita Salas).

Hannah-Kathrin Viergutz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿En qué se parecen un hospital sueco, un alemán y un español? – https://theconversation.com/en-que-se-parecen-un-hospital-sueco-un-aleman-y-un-espanol-262265