Source: The Conversation – (in Spanish) – By Elena Neira, Profesora colaboradora de los Estudios de la Comunicación y de la Información de la UOC, UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Cuando vuelve una serie tan esperada como Stranger Things, muchos espectadores descubren, con cierta sorpresa, que al ver la nueva temporada no recuerdan casi nada de lo ocurrido anteriormente.

Lo que ya se conoce como “memoria de pez” tiene una explicación desde la neuropsicología, la ciencia que estudia cómo el cerebro procesa, almacena y recupera la información. La forma en que hoy consumimos ficción (rápido, de forma intensiva y condicionada por algoritmos) está moldeando, sin que nos demos cuenta, nuestros hábitos de atención, memoria y toma de decisiones.

No hay tiempo (ni memoria) para tanta televisión

Nuestra memoria lleva ya varios años sufriendo las consecuencias de que haya demasiado que ver. Hace quince años, cuando las plataformas de streaming estaban en pañales, uno podía abarcar con relativa facilidad la mayoría de series que se distribuían comercialmente. Las ficciones nos acompañaban durante meses e incluso años, lo que permitía establecer una relación estrecha con los personajes y con las cosas que les pasaban. Cualquiera que haya vivido esta etapa seguro que recuerda con nitidez muchas de las series que vio entonces.

La llegada de las plataformas cambió este escenario radicalmente. A diferencia de las cadenas, no buscaban una concentración de espectadores ante una emisión para hacer negocio con los anunciantes. Lo suyo era un modelo basado en la suscripción, que convirtió en prioridad de negocio la captación y retención de clientes. Netflix fue quien se dio cuenta de que lo que más ayudaba a que una persona pagase mes a mes era un catálogo abundante que permitiese ver contenido de forma intensiva. La lógica era sencilla: el servicio que usemos (mucho) será el que tendrá menos papeletas de ser cancelado.

Leer más:

¿Por qué Netflix lanza ‘Stranger Things’ en dos partes?

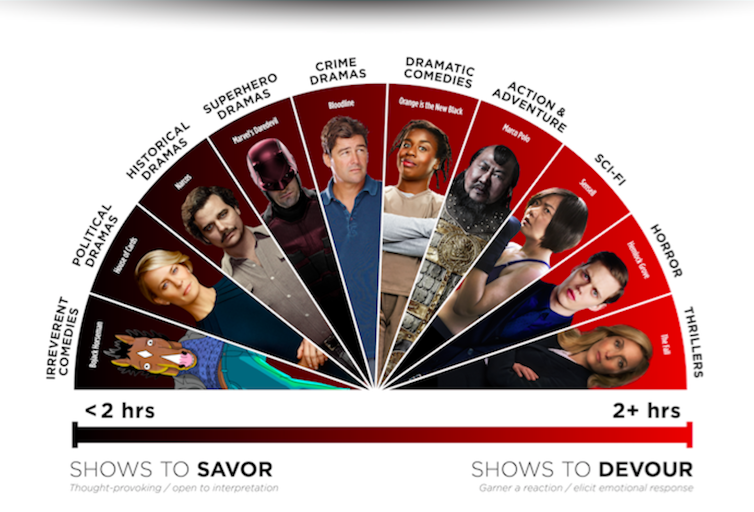

Las cifras hablan por sí solas. En 2015 se produjeron 38 series en España, mientras que en 2024 fueron 68 (+79%). En cuanto a las dinámicas del consumo, el maratón se ha convertido en la nueva normalidad. Según una nota difundida en su blog, la compañía trabaja (y programa) teniendo en cuenta la velocidad a la que serán vistas.

Así diferencian entre series que serán devoradas y aquellas que el público saboreará, dependiendo del ritmo del contenido y de su densidad emocional. Las primeras son las que que los usuarios completan en un promedio de 4 días, viendo más de 2 horas diarias. Las segundas son las que los usuarios tardan 6 días en terminar, a menos de 2 horas por día.

Netflix Inc.

Este tipo de fast-fiction ha provocado un flujo de estrenos y maratones incesante. Una vez hemos terminado un programa, otra docena pelea por nuestra atención. Ya no vemos sino que consumimos, y vivimos con esa sensación constante de que no nos da la vida.

Maratones y memoria: ¿combinación compatible?

Para que un recuerdo se almacene de forma estable, el cerebro necesita tiempo, atención y la posibilidad de relacionar lo nuevo con lo ya aprendido. La memoria funciona por etapas (codificar, almacenar y recuperar) y cada una requiere recursos limitados.

Cuando vemos varios episodios seguidos, el flujo continuo de tramas, personajes e imágenes satura la memoria de trabajo, que es frágil, e impide que la información pase bien a la memoria a largo plazo. Además, al “maratonear” eliminamos actividades que ayudan a afianzar los recuerdos, como comentar lo visto o conectar la historia con nuestros conocimientos previos.

Netflix Inc.

Este fenómeno rompe el efecto de memoria espaciada, que demuestra que cuanto más repartido está el aprendizaje, más duradero es. Igual que estudiar todo en un día funciona peor que hacerlo en varios, consumir una temporada de golpe permite recordar la idea general, pero dificulta retener detalles.

Un estudio de la Universidad de Melbourne constató cómo los distintos ritmos de visionado afectan la comprensión y la memoria. Los participantes vieron una temporada completa de una serie siguiendo tres modalidades: un episodio por semana, un episodio por día o todos los episodios en una sola sesión. Se evaluó su comprensión y retención uno, siete y 140 días después de finalizar el visionado. Aunque quienes hicieron maratón recordaban más información inmediatamente, 140 días después, los espectadores semanales superaban a los que maratoneaban por unos dos puntos. Además, aquellos que vieron la serie de una sola vez reportaron menos disfrute que quienes la consumieron a ritmo diario o semanal.

No se trata, por tanto, de “mala memoria”, sino de exceso de información y falta de procesamiento. Desde la neuropsicología sabemos que la memoria falla cuando no hemos prestado suficiente atención o cuando la información no ha tenido tiempo para consolidarse. Si además vemos una serie mientras revisamos el móvil, la atención se fragmenta y la codificación se vuelve superficial.

Y todo ello explica por qué, meses después de ver una temporada completa, apenas recordamos los hechos principales y necesitamos un resumen.

El ‘efecto túnel’: cuando decidimos menos de lo que creemos

Otro de los factores con una incidencia clave en nuestra memoria tiene que ver con la forma en la que las plataformas construyen sus sistemas de recomendación, que tratan de evitar por todos los medios que entremos en un bucle de indecisión que provoque el abandono.

Leer más:

El secreto de Netflix: 90 segundos para engancharnos

Aunque ofrecen miles de títulos, terminamos viendo siempre lo mismo porque los algoritmos dirigen nuestra atención hacia contenidos similares a los que ya nos han gustado. Es el “efecto túnel”. El cerebro, además, busca eficiencia: tiende a repetir patrones que funcionaron y a elegir aquello que promete recompensa inmediata.

Este atajo mental se combina con el sistema de recompensa: cuando vemos imágenes o títulos atractivos, se activa la dopamina, generando anticipación y motivación y le damos al play.

Prime Video

Todo este diseño favorece una atención bottom-up, guiada por estímulos llamativos: vemos una portada atractiva, que enlaza con lo que nos puede gustar y simplemente hacemos clic. En cambio, la atención top-down, que implica explorar el catálogo y decidir de forma consciente, requiere más esfuerzo, por lo que solemos evitarla. Así, creemos que elegimos libremente, pero en realidad solo recorremos una parte muy limitada de la oferta.

A largo plazo, esta falta de variedad también influye en el cerebro. La plasticidad cerebral (la capacidad de aprender y reorganizarse) se fortalece con experiencias diversas. Pero si consumimos siempre lo mismo, estimulamos solo ciertos circuitos neuronales y reducimos oportunidades de aprendizaje que pueden promover un incremento de nuestra reserva cognitiva, dado que nuevos títulos fuera de nuestra “zona de confort” pueden potenciar otros circuitos cerebrales o complementar los habituales.

Y si no queremos que esto pase, ¿qué podemos hacer?

La solución no pasa por dejar de ver series, sino por modificar pequeños hábitos para que la experiencia sea más coherente con el funcionamiento natural del cerebro. Ver los episodios con algo más de espacio entre ellos permite que la información se asiente mejor; hablar sobre lo que hemos visto ayuda a organizar las ideas y profundizar en la trama; salir del circuito de recomendaciones automáticas nos expone a historias distintas y más variadas; evitar la multitarea mejora la concentración; y alternar distintos tipos de contenidos evita la saturación.

¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Cultura Claudia Lorenzo.

Las plataformas han transformado la forma en que consumimos ficción, pero lo que realmente está ocurriendo es que han aprendido a dialogar con nuestro cerebro. Entender cómo funciona la memoria, el razonamiento, la atención y la motivación no solo explica por qué olvidamos tramas enteras, sino también por qué seguimos diciendo “un capítulo más”.

La buena noticia es que el cerebro es flexible, por lo que con hábitos más conscientes podemos resistir, aunque sea un poco, a la lógica del consumo acelerado y centrarnos en lo que estamos viendo en el momento.

Quizá así, cuando volvamos a Hawkins, no necesitemos preguntarnos quién era Vecna… ni qué portal ha quedado abierto esta vez.

![]()

Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.

– ref. ¿Dónde nos habíamos quedado en ‘Stranger Things’? El motivo por el que tenemos ‘memoria de pez’ para las series – https://theconversation.com/donde-nos-habiamos-quedado-en-stranger-things-el-motivo-por-el-que-tenemos-memoria-de-pez-para-las-series-269106