Source: The Conversation – (in Spanish) – By Roberto Rosal, Catedrático de Ingeniería Química, Universidad de Alcalá

El plástico forma parte de nuestra vida cotidiana porque reúne cualidades muy útiles. Es ligero, resistente, resulta barato de producir y puede emplearse en una enorme variedad de productos. Sin embargo, su propio éxito se ha convertido en su condena. La producción masiva, sumada a una gestión deficiente y a su lentitud para degradarse, ha diseminado residuos plásticos por todos los rincones del planeta.

La Unión Europea produce cada año más de 2 200 millones de toneladas (Mt) de residuos, de los cuales el plástico representa una fracción pequeña. Sin embargo, el hecho de que prácticamente toda la población genere a diario residuos plásticos hace que su impacto sea muy visible y difícil de gestionar, especialmente en el caso de los envases, cuyo uso efímero dispara la tasa de residuos.

Rastrear cuánto plástico emitimos al medio es difícil debido a la falta de datos globales homogéneos. Si nos centramos en Europa (Unión Europea junto con Suiza, Noruega y el Reino Unido), donde las estadísticas son más consistentes, nos encontramos una producción de polímeros de origen fósil destinados a plásticos de algo más de 40 Mt.

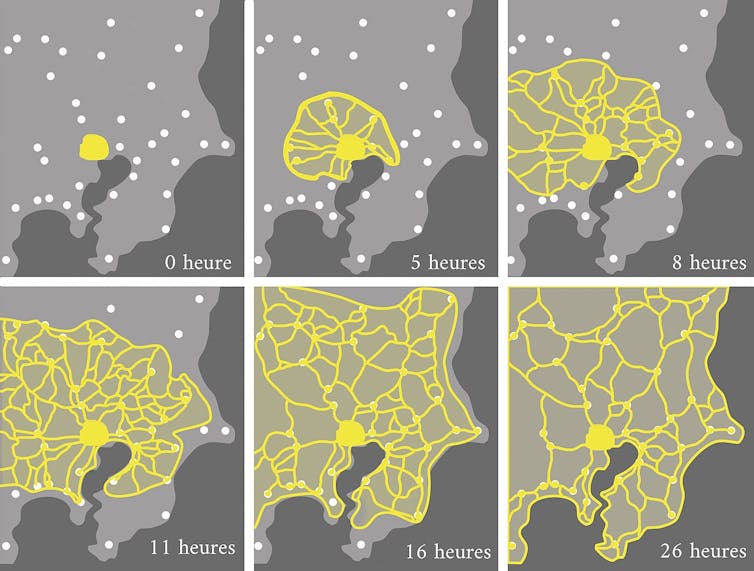

Los datos más recientes disponibles indican que el volumen de residuos plásticos canalizado anualmente a través de los sistemas oficiales de recogida asciende a las 32,3 Mt, de las cuales aproximadamente la mitad se incinera y una cuarta parte acaba en vertederos. Tras descontar mermas, exportaciones y los residuos que regresan realmente al ciclo productivo, queda un desfase de más de 20. Entre 8 y 10 de esas Mt podrían corresponder a plástico acumulado en bienes duraderos que aún no se han convertido en residuo, tales como, como edificios o vehículos que seguimos utilizando. Sin embargo, aún restando eso, quedan entre 11 y 13 Mt anuales sin explicar.

Roberto Rosal, CC BY-SA

La conclusión lógica es que ese es, precisamente, el plástico que se está filtrando al medio ambiente. Son los residuos que escapan de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, los microplásticos que se emiten por desgaste de neumáticos, las fibras textiles que desprende nuestra ropa o la basura arrastrada por las lluvias hacia los ríos. Como sucede con cualquier otra actividad, es imposible reducir a cero nuestro impacto. Pero el modelo actual tiene fugas masivas y contenerlas es viable, aunque exige cambios estructurales en la forma en que usamos y gestionamos este material.

Leer más:

¿Podemos atajar el problema de la contaminación por plásticos sin prescindir totalmente de ellos?

Los límites del reciclaje y el reto del diseño

El reciclaje de plásticos se enfrenta a barreras económicas, logísticas y técnicas. El factor económico es fácil de identificar. Sin considerar impuestos, el coste del plástico virgen es menor que el de la granza reciclada, además de ofrecer mayor calidad. Las limitaciones logísticas se refieren a la carencia de infraestructuras, algo que afecta especialmente a regiones en desarrollo, donde el plástico a menudo ni siquiera llega a los circuitos de recuperación.

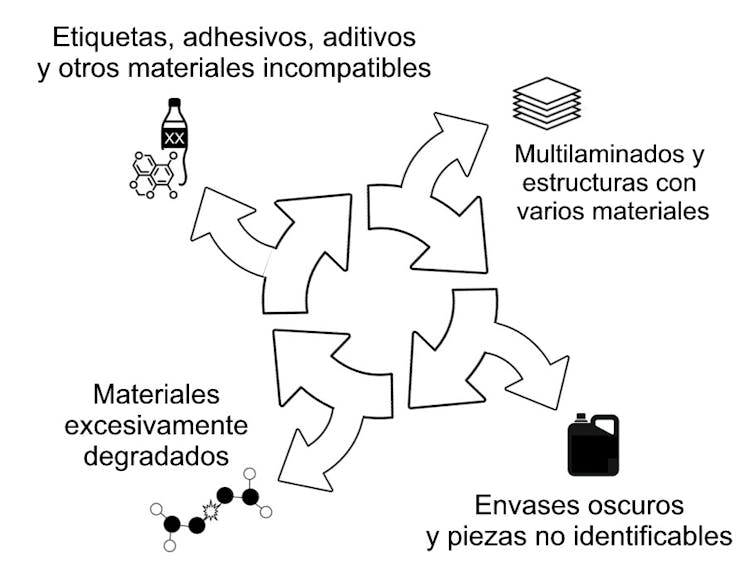

Las limitaciones técnicas se deben a que la mayoría de los productos están diseñados para ser funcionales, no para ser reciclados. El uso de materiales complejos, colores oscuros que los sensores no detectan o la presencia de etiquetas y adhesivos, provocan que una gran parte del material se descarte. Incluso en el que sí se recupera, la mezcla de resinas incompatibles impide volver a fabricar el mismo producto.

Un caso paradigmático son los films alimentarios multicapa, estructuras flexibles formadas por la unión de dos o más capas de materiales para conservar alimentos frescos, congelados o envasados al vacío. La imposibilidad de separar sus distintas láminas obliga a transformarlos en productos de bajo valor, como mobiliario urbano, sin retorno posible al circuito de envases.

Roberto Rosal, CC BY-SA

Sustituir el plástico por vidrio o metal podría parecer una solución. Sin embargo, esta estrategia tiene riesgos, ya que son materiales con una huella de carbono e hídrica superior. Además, en sectores críticos como el sanitario o el alimentario, el plástico es insustituible para garantizar la asepsia y la conservación de alimentos. La eliminación de usos innecesarios o la elección de plásticos biodegradables en sustitución de los convencionales en ciertos usos son soluciones viables, aunque limitadas.

Las múltiples ventajas del ecodiseño

La vía más eficaz es el ecodiseño, que integra el fin de vida desde la concepción del producto. Esto implica priorizar la reutilización (envases retornables) y la durabilidad para minimizar residuos, además de reducir materia prima sin perder funcionalidad. Ejemplo de ello son las botellas de PET, que han rebajado su peso hasta un 50 % gracias a mejoras de diseño y moldeo. Frente a la difícil reciclabilidad de productos como los briks, en los que solo se recupera la fibra de papel, el diseño para el desmontaje (Design for Disassembly o DfD) facilita separar materiales puros.

Leer más:

Hacia una economía circular en Europa: dónde estamos y cuánto nos falta

El ecodiseño también busca minimizar la liberación de microplásticos durante el uso. En el sector textil, priorizar tejidos densos y fibras largas reduce su desprendimiento en el lavado. En los neumáticos, el reto es disminuir la emisión de partículas debido a la abrasión, un desafío creciente debido al aumento del peso de los vehículos. Este enfoque preventivo se refuerza con el Reglamento (UE) 2023/2055, que prohíbe microplásticos añadidos intencionadamente en productos como cosméticos, detergentes o fertilizantes.

Por último, es crucial evitar aditivos peligrosos, en línea con el Reglamento REACH de la Unión Europea. La diversidad de sustancias químicas añadidas a los polímeros es inmensa, abarcando miles de compuestos, muchos de ellos con un perfil toxicológico incompleto o desconocido. Dado que estos aditivos pueden migrar durante su vida útil y su extracción posterior es inviable, resulta indispensable actuar preventivamente desde la fase de diseño.

En definitiva, y puesto que el reciclaje actual no logra contener la fuga masiva de residuos plásticos y la sustitución directa tiene límites prácticos y ecológicos, la solución pasa necesariamente por el ecodiseño. Solo repensando los productos desde su origen, priorizando durabilidad, desmontaje y seguridad, podremos cerrar razonablemente el ciclo del plástico y minimizar su impacto ambiental.

![]()

Roberto Rosal recibe fondos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.

– ref. El plástico es inevitable, su desperdicio no – https://theconversation.com/el-plastico-es-inevitable-su-desperdicio-no-273846