Source: The Conversation – (in Spanish) – By Adrián Granados Navarro, Profesor de Lingüística Aplicada, Universidad Pablo de Olavide

¿Cuál es la función de una academia de la lengua? ¿Debe limitarse a registrar el uso que los hablantes hacen del idioma, o está ahí para distinguir lo correcto de lo incorrecto y establecer unas normas? Lo primero, el “descriptivismo”, y lo segundo, el “prescriptivismo”, son dos corrientes lingüísticas históricamente opuestas, que hoy vuelven a ponerse de manifiesto en el reciente artículo del académico y escritor español Arturo Pérez Reverte y las reacciones que ha suscitado.

Reverte denuncia en su artículo que la Real Academia Española (RAE) está abandonando su papel normativo, doblegándose a usos mayoritarios en prensa y redes sociales y perdiendo de vista la “autoridad superior de los grandes escritores”. Las respuestas apuntan al papel de la academia como “descriptora”, aunque fuentes internas de la RAE afirman que se analizarán las críticas de Pérez Reverte y se abordarán debates y propuestas.

Prescriptivismo: cómo debe usarse la lengua

Durante siglos, la lengua que interesaba en los entornos académicos y las universidades no era la cotidiana, sino la lengua escrita de prestigio, especialmente textos literarios canónicos u obras de grandes autores. El objetivo principal no era entender cómo hablaba la gente, sino cómo debía escribirse y hablarse correctamente, tomando como modelo a esos escritores. Esta tradición es la raíz del prescriptivismo.

El prescriptivismo lingüístico sostiene que existen formas correctas e incorrectas de usar la lengua, y que una de las tareas del lingüista es establecer normas, basadas en la lengua escrita, los autores prestigiosos, o el uso por parte de las élites culturales y educativas. En este enfoque, el cambio lingüístico suele verse como corrupción, y la variación, como error.

Leer más:

He encontrado a mi “crush”: brechas lingüísticas y generacionales

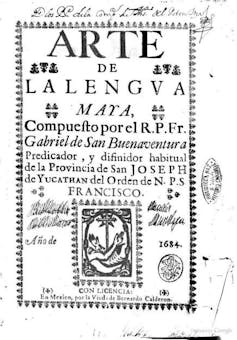

Durante la mayor parte de la historia de la RAE, desde su creación en 1713, esta ha sido su misión, tal y como atestigua su lema: “Limpia, fija y da esplendor”, que data de 1715. Y esta es la función que, según Pérez Reverte, está abandonando lamentablemente la RAE, en una visión que dice compartir con otros académicos literatos.

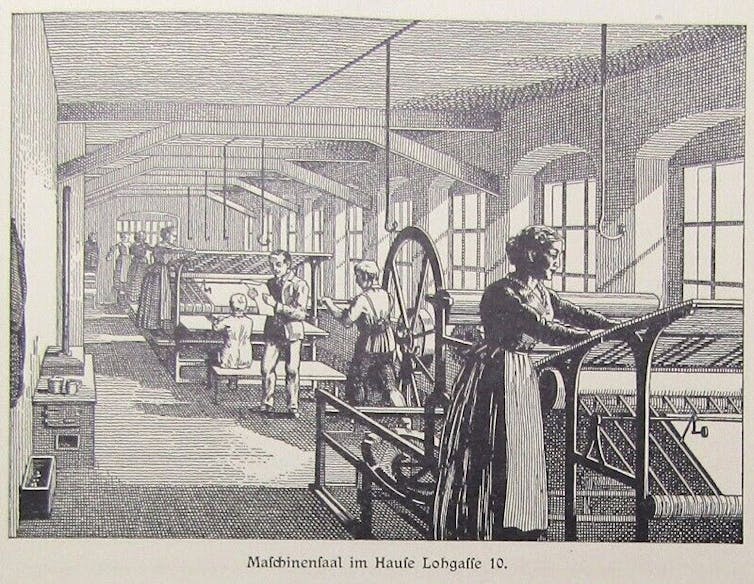

El giro descriptivista: la lengua como objeto científico

A finales del siglo XIX y sobre todo en el XX, la lingüística empieza a definirse como ciencia empírica. Aquí surge el descriptivismo, que propone que la lingüística no debe decir cómo se debe hablar, sino describir cómo hablan realmente los hablantes. Para esta corriente, todas las variedades (dialectales, coloquiales, no estándar) son sistemas completos, no versiones “defectuosas”. Este cambio implica un desplazamiento del interés académico: de los textos literarios a los hablantes reales y sus usos lingüísticos.

Serrano, (187-189) en Madrid (foto: RAE) / Wikimedia, CC BY-SA

El descriptivismo lingüístico en la RAE no aparece de golpe, sino como un proceso gradual que se consolida a lo largo del siglo XX, especialmente cuando la Academia deja de concebir el español exclusivamente desde España y empieza a asumirlo como una lengua pluricéntrica.

Leer más:

De “lawfare” y otros neologismos: ¿enriquecen o empobrecen nuestro idioma?

El verdadero punto de inflexión llega con la incorporación activa de las academias fuera de España y la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) en 1951. Actualmente cuenta con 23 corporaciones, en América, España, Filipinas y Guinea Ecuatorial, e incluye países en los que el español nunca ha sido lengua oficial pero en los que hay una gran cantidad de hablantes. Por ejemplo, la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), que atiende a más de 60 millones de hispanohablantes en Estados Unidos.

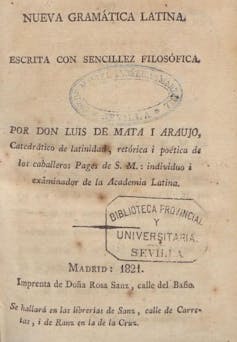

El descriptivismo se consolida claramente en obras panhispánicas elaboradas conjuntamente por todas las academias, como la Nueva gramática de la lengua española (2009), el Diccionario panhispánico de dudas (2005), o el Diccionario de americanismos(2010). En estas obras, se describen usos reales antes de valorarlos, se reconoce la variación geográfica y social, y la norma se presenta como resultado del uso, no como imposición externa.

El conflicto de fondo

El debate no es solo técnico, sino ideológico y académico. El prescriptivismo está ligado a autoridad cultural, tradición literaria, estandarización y educación formal. El descriptivismo está ligado a método científico, observación empírica e igualdad entre variedades lingüísticas.

Lo que es innegable es que el lenguaje y los hablantes evolucionan. “Ca si no fuessen, errarían en las cosas que ouiessen de fazer” (“Porque, de no ser así, se equivocarían en lo que deben hacer”, dicho en castellano alfonsí, del siglo XIII) y los textos actuales se leerían con este estilo.

Es cierto que los nuevos usos pueden chirriar a oídos de numerosos hablantes (incluso de los que se consideran descriptivistas), pero muchos de dichos usos son pasajeros y, si perduran, es porque habrán pasado el filtro democrático del uso mayoritario sostenido.

Evolución y tensión histórica

Este conflicto no es exclusivo del español, sino que se da en todas las lenguas. El escritor británico Stephen Fry, en su contribución a la obra What makes us human? (“¿Qué nos hace humanos?), dedica estas líneas a los prescriptivistas del inglés, entre los que él mismo se incluía en el pasado (traducción propia):

“¿Pero sienten burbujas en el estómago y salivan de disfrute por el lenguaje? ¿Dejan que el deslizar de la punta de la lengua sobre el paladar los sumerja en un éxtasis eufórico y embriagador? ¿Emparejan palabras imposibles por puro sexo fonético? ¿Usan la lengua para seducir, encandilar, excitar, satisfacer, reafirmar y estimular a sus interlocutores? ¿Hacen algo de esto? Lo dudo. Están demasiado ocupados mirando con desdén al dependiente de la tienda por su errata en un cartel”.

En conclusión, el debate suscitado por las palabras de Pérez Reverte no es, en realidad, una disputa coyuntural ni un simple desacuerdo personal, sino la manifestación visible de una tensión histórica que atraviesa toda la reflexión sobre el lenguaje.

La RAE se encuentra hoy en un punto de equilibrio complejo entre dos misiones legítimas pero potencialmente contradictorias: orientar normativamente a los hablantes y describir con rigor científico una lengua viva, diversa y en permanente cambio.

Quizás un término medio sería la creación de una sección con palabras o usos en cuarentena, hasta que el paso del tiempo dicte sentencia. En cualquier caso, es en esa tensión permanente –incómoda, imperfecta, pero necesaria– donde reside la función real de una academia de la lengua hoy.

![]()

Adrián Granados Navarro no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Academias de la lengua española: ¿descriptoras o prescriptoras del lenguaje? – https://theconversation.com/academias-de-la-lengua-espanola-descriptoras-o-prescriptoras-del-lenguaje-273489