Source: The Conversation – France in French (3) – By Kate Adamala, Assistant Professor of Genetics, Cell Biology and Development, University of Minnesota

À l’avenir, si des cellules synthétiques (dites « cellules miroirs »), correspondant à la version chimiquement inversée de cellules naturelles, se développaient sur Terre, quelles pourraient être les conséquences pour la santé humaine et l’environnement ? On fait le point sur les risques et les enjeux liés à cette vie miroir.

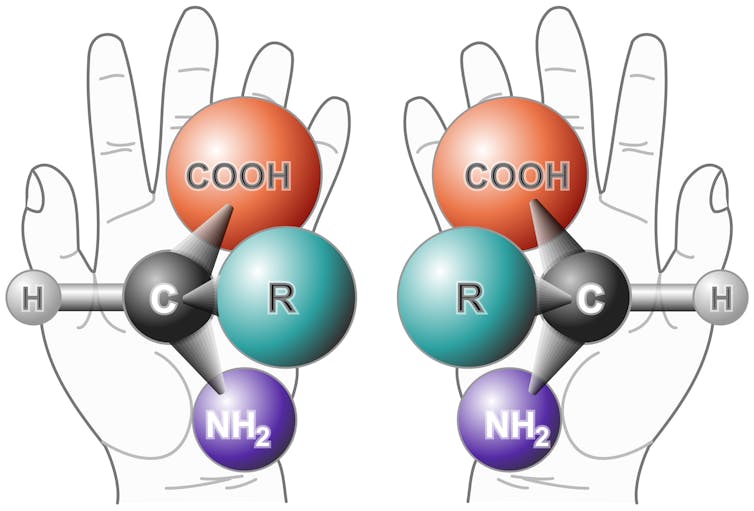

La plupart des grandes molécules biologiques, y compris toutes les protéines, l’ADN et l’ARN, s’orientent dans une direction ou dans une autre. En d’autres termes, elles sont chirales. Tout comme le gant gauche ne convient qu’à la main gauche et le gant droit à la main droite, les molécules chirales ne peuvent interagir qu’avec d’autres molécules dont la chiralité est compatible.

Deux chiralités sont possibles : gauche et droite, officiellement appelées L pour le latin laevus et D pour dexter. Toute vie sur Terre utilise des protéines L et des sucres D. Même les Archaea, un large groupe de microorganismes à la composition chimique inhabituelle, respectent cette règle concernant la chiralité des principales molécules qu’ils utilisent.

Depuis longtemps, les scientifiques spéculent sur la possibilité de créer des biopolymères qui reproduiraient les composés présents dans la nature, mais dans une orientation opposée, à savoir des composés constitués de protéines D et de sucres L. Ces dernières années, des avancées prometteuses ont été réalisées, notamment à travers la mise au point d’enzymes capables de fabriquer des ARN miroirs et des ADN miroirs.

NASA

Quand les scientifiques ont observé que ces molécules miroirs se comportaient exactement comme leurs équivalents naturels, ils ont estimé qu’il serait possible de créer une cellule vivante complète à partir de ces molécules. Les bactéries miroirs, en particulier, ont le potentiel pour constituer des outils de recherche fondamentale précieux, ce qui pourrait peut-être permettre aux scientifiques d’étudier pour la première fois un nouvel arbre de la vie et de résoudre de nombreux problèmes en bioingénierie et biomédecine.

Cette « vie miroir », comme on la surnomme – faite de cellules vivantes constituées d’éléments de base ayant une chiralité opposée à celle des éléments qui composent la vie naturelle –, pourrait avoir des propriétés très similaires à celles des cellules vivantes naturelles. Ces cellules miroirs pourraient vivre dans le même environnement, se disputer les ressources et se comporter comme n’importe quel organisme vivant. Elles seraient capables d’échapper aux infections d’autres prédateurs et aux systèmes immunitaires, car ces adversaires ne seraient pas en mesure de les reconnaître.

Ses caractéristiques justifient pourquoi des chercheurs et chercheuses comme moi ont été immédiatement attirés par la vie miroir. Mais ses qualités constituent également des défauts majeurs qui permettent d’appréhender les problèmes posés par cette technologie.

Je suis spécialiste de la biologie de synthèse, j’étudie les façons d’utiliser la chimie pour créer des cellules vivantes. Je suis également bioingénieure et je développe des outils pour la bioéconomie.

En qualité de chimiste de formation, la vie miroir m’est d’abord apparue comme un moyen fascinant de répondre à des questions fondamentales sur la biologie et d’appliquer concrètement ces découvertes à l’industrie et à la médecine. Cependant, à mesure que j’en apprenais davantage sur l’immunologie et sur l’écologie de la vie miroir, j’ai pris conscience des conséquences potentielles de cette technologie sur l’environnement et sur la santé.

De réelles inquiétudes fondées sur une hypothétique « vie miroir »

Il est important de noter que les chercheurs seront probablement, d’ici dix ans à trente ans, en mesure de créer des bactéries miroirs. À l’échelle d’un domaine en perpétuelle évolution, comme la biologie de synthèse, une décennie correspond à une très longue période. La création de cellules synthétiques est difficile en soi et la création de cellules miroirs nécessiterait plusieurs avancées techniques.

Cependant, cela comporterait un risque. Si des cellules miroirs étaient libérées dans l’environnement, elles seraient probablement capables de proliférer rapidement sans grande restriction. Les mécanismes naturels qui maintiennent l’équilibre des écosystèmes, notamment les infections et la prédation, ne fonctionneraient pas sur la vie miroir.

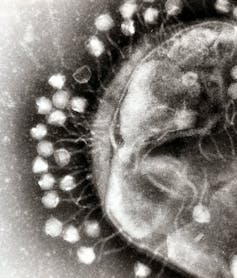

Les bactéries, comme la plupart des formes de vie, sont sensibles aux infections virales. Des virus bactériens, ou bactériophages, pénètrent dans les bactéries en se liant à leurs récepteurs de surface, puis utilisent leur machinerie cellulaire pour se répliquer.

Mais tout comme un gant gauche ne convient pas à une main droite, les bactériophages naturels ne reconnaîtraient pas les récepteurs cellulaires miroirs et ne pourraient pas utiliser leur mécanisme. La vie miroir serait probablement résistante aux virus.

Professor Graham Beards/Wikimedia, CC BY-SA

Les microorganismes qui se nourrissent dans l’environnement contribuent également à maintenir les populations de bactéries sous contrôle. Ils distinguent les aliments des non aliments à l’aide de récepteurs chimiques « gustatifs ». Tout ce à quoi ces récepteurs se lient, comme les bactéries et les débris organiques, est considéré comme comestible.

À l’inverse, les éléments qui ne peuvent pas se lier à ces récepteurs, comme les roches, sont classés comme non comestibles. Pensez à un chien qui fouille le sol de la cuisine : il mangera un morceau de pain, mais se contentera de renifler une cuillère avant de passer à autre chose. Pour les prédateurs des bactéries, la vie en miroir ressemblerait davantage à une cuillère qu’à du pain : les prédateurs la « renifleraient » avec leurs récepteurs et passeraient à autre chose, car ces cellules ne peuvent pas se lier à eux.

La garantie d’être en sécurité contre le risque d’être mangées serait une excellente nouvelle pour les bactéries miroirs, car cela leur permettrait de se reproduire librement. Ce serait une bien moins bonne nouvelle pour le reste de l’écosystème, car les bactéries miroirs pourraient accaparer tous les nutriments et se propager de manière incontrôlable.

Même si les bactéries miroirs n’attaquaient pas activement les autres organismes, elles consommeraient tout de même les sources de nourriture dont les autres organismes ont besoin. Et comme les cellules miroirs auraient un taux de mortalité beaucoup plus faible que les organismes normaux en raison de l’absence de prédation, elles prendraient lentement, mais sûrement, le contrôle de l’environnement.

Même si les cellules miroirs se développaient plus lentement que les cellules normales, elles seraient capables de se développer sans que rien ne les arrête.

Une immunité insuffisante

Un autre mécanisme de contrôle biologique qui ne serait pas capable de « détecter » les cellules miroirs est le système immunitaire.

Vos cellules immunitaires vérifient constamment tout ce qu’elles trouvent dans votre sang. L’arbre décisionnel d’une cellule immunitaire est assez simple. Tout d’abord, il détermine si quelque chose est vivant ou non, puis il le compare à la base de données du « soi » – vos propres cellules. Si cet élément est vivant mais ne fait pas partie de vous, il doit être détruit. Les cellules miroirs ne passeraient probablement pas la première étape de ce filtrage : elles ne provoqueraient pas de réponse immunitaire, car le système immunitaire ne serait pas capable de reconnaître ou de se lier aux antigènes des cellules miroirs. Cela signifie que les cellules miroirs pourraient infecter une large variété d’hôtes, une situation sans précédent.

Vous pensez certainement qu’une infection causée par des bactéries miroirs pourrait être traitée avec des antibiotiques de même nature. Cela fonctionnerait probablement, et ce serait même moins agressif pour votre intestin qu’un traitement antibiotique classique. En effet, comme les antibiotiques présentent également une polarité, les versions miroirs de ces médicaments n’auraient aucun effet sur votre microbiome intestinal, tout comme les antibiotiques classiques n’ont aucun effet sur les cellules miroirs.

Mais les humains ne représentent qu’une petite partie de l’écosystème. Tous les autres animaux et plantes peuvent également être sensibles à une infection par des pathogènes miroirs. S’il est possible d’imaginer que l’on puisse développer des antibiotiques miroirs pour traiter les infections humaines, il est physiquement impossible de traiter l’ensemble du monde végétal et animal.

Si tous les organismes sont sensibles à une infection, même lente, par des bactéries miroirs, il n’existe aucun traitement efficace qui puisse être déployé à l’échelle de l’ensemble de l’écosystème.

Mieux vaut prévenir que guérir

La vie miroir est un sujet de recherche passionnant et un outil potentiellement efficace pour des applications pratiques en médecine et en biotechnologie. Mais pour de nombreux scientifiques, dont je fais partie, aucun de ces avantages ne compense les graves conséquences que la vie miroir peut avoir sur la santé humaine et sur l’environnement.

Avec un groupe de chercheurs en immunologie, en écologie, en biosécurité et en sécurité, dont certains ont déjà travaillé activement sur la vie miroir, nous avons mené une analyse approfondie des motifs d’inquiétudes possibles concernant la création de la vie miroir. Quelle que soit la manière dont la question était examinée, de front ou à travers le miroir, nos conclusions étaient claires : les avantages potentiels de la création de la vie miroir ne valent pas les risques encourus.

Il n’existe aucun moyen de rendre quoi que ce soit totalement infaillible, y compris les dispositifs de sécurité intégrés à une cellule miroir, censés prévenir le risque de rejet accidentel ou délibéré dans l’environnement. Les chercheurs travaillant dans ce domaine, dont nous-mêmes, pouvons trouver cela décevant. Mais ne pas fabriquer de cellules miroirs peut garantir la sécurité et la sûreté de la planète. Une discussion plus approfondie au sein de la communauté scientifique mondiale, afin d’identifier les types de recherches sur les biomolécules miroirs et les technologies connexes les plus sûres, et réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour réglementer ces recherches, peut contribuer à prévenir les dangers potentiels.

Conserver les cellules miroirs à l’intérieur du miroir, plutôt que de les rendre physiquement réelles, est le moyen le plus sûr de garantir la sécurité.

![]()

Kate Adamala ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Les bactéries miroirs pourraient conquérir la vie sur Terre : et si ce fantasme de scientifiques devenait une dangereuse réalité – https://theconversation.com/les-bacteries-miroirs-pourraient-conquerir-la-vie-sur-terre-et-si-ce-fantasme-de-scientifiques-devenait-une-dangereuse-realite-257145