Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ibrahim Al-Marashi, Adjunct Professor, IE School of Humanities, IE University; California State University San Marcos

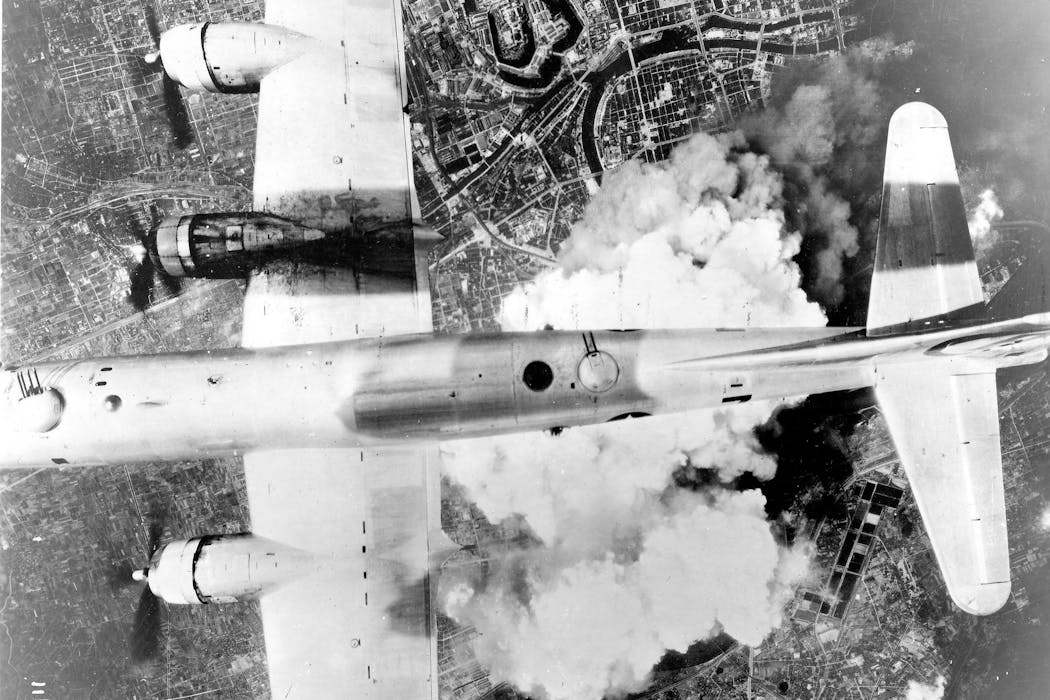

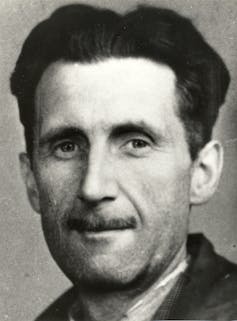

En agosto de 2025 se cumplieron 80 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Apenas un mes después de los ataques, el 19 de octubre de 1945, George Orwell publicó un ensayo en el London Tribune titulado Tú y la bomba atómica. En él, planteaba la hipótesis de qué pasaría si “las grandes naciones llegaran a un acuerdo tácito para no utilizar nunca la bomba atómica entre ellas”. Escribió que lo que surgiría sería una “paz que no es paz” y un “estado permanente de ‘guerra fría’”, introduciendo una metáfora perdurable que definiría la geopolítica durante décadas.

En el ensayo, Orwell también predijo la proliferación nuclear: “La bomba es increíblemente cara y su fabricación exige un enorme esfuerzo industrial, del que solo son capaces tres o cuatro países en el mundo”. De hecho, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), que también se creó hace 80 años, tienen ahora “la bomba”. La URSS fue la segunda en conseguirla, en 1949.

Branch of the National Union of Journalists

Desde entonces, su amenaza ha configurado y justificado los conflictos mundiales. Tanto Irak como Irán han sido acusados de buscar la bomba, pero en lugar de la no proliferación diplomática, Estados Unidos e Israel han utilizado la fuerza armada para impedir que estas naciones obtengan armas nucleares.

Una de las razones por las que la ONU aprobó la Guerra del Golfo de 1991 fue la existencia de información de inteligencia que indicaba que Irak tenía un programa de armas nucleares. En 2003, Estados Unidos y Reino Unido intentaron que la organización aprobara una guerra similar para desmantelar las supuestas armas nucleares de Irak, basándose en información errónea que había sido plagiada de mi propia tesis de la Universidad de Oxford.

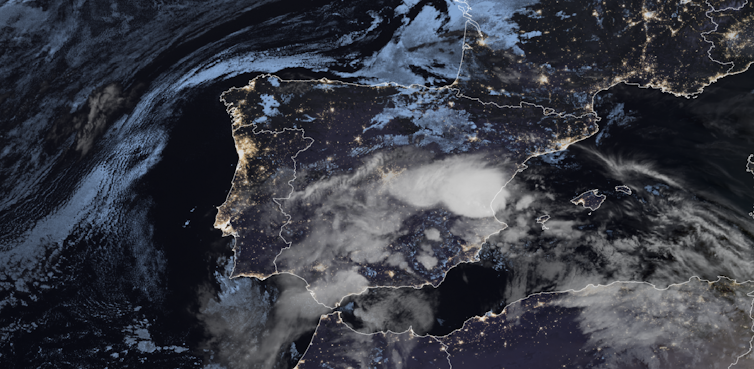

En junio de 2025, Israel atacó Irán por supuestamente buscar un arma nuclear, también basándose en informes de “inteligencia”. El mundo contuvo la respiración durante los 12 días que duró la guerra, que fácilmente podría haber degenerado en un conflicto nuclear.

Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) puede permitir a una nación o a un grupo terrorista construir una bomba atómica de formas que los contemporáneos de Orwell, como Einstein y Oppenheimer, nunca hubieran podido imaginar.

Las novelas y la Guerra Fría

En 1949, solo cuatro años después de Tú y la bomba atómica, Orwell publicó 1984. Se trata de una novela distópica que presagia la Guerra Fría que él había predicho en 1945, con tres bloques geopolíticos ficticios –Oceanía (América del Norte y Gran Bretaña), Eurasia (URSS y Europa) y Eastasia (China y sus vecinos)– que forman una serie de alianzas siempre cambiantes para controlar los “territorios en disputa”.

Penguin Libros

La novela fue profética, ya que se escribió antes de la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y del Pacto de Varsovia, y antes de que se acuñaran términos como “Primer”, “Segundo” y “Tercer Mundo”.

Sin embargo, fue su contemporáneo, el oficial británico de Inteligencia Naval durante la Segunda Guerra Mundial Ian Fleming, quien consiguió adivinar en sus novelas una faceta diferente de la dinámica del poder en el siglo XXI. En su exitosa serie de James Bond (y sus aún más populares adaptaciones cinematográficas), la mayor amenaza para la seguridad mundial no son los gobiernos nacionales como la URSS, sino actores individuales superpoderosos, como el genio criminal Ernst Stavro Blofeld y el científico Dr. No.

En las últimas décadas, esta visión de un poder concentrado en una persona como corazón de la amenaza geopolítica se ha materializado una y otra vez. En 2001, Osama bin Laden desencadenó la guerra contra el terrorismo, que duró 20 años. El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch ejerce un poder desmesurado sobre la política internacional, influyendo en elecciones y votaciones importantes, como el Brexit de 2016. Y fue Elon Musk, no la NASA, quien creó un programa espacial y proporcionó conexión a internet a Ucrania tras la invasión rusa de 2022, lo que otorgó a SpaceX un poder sin precedentes desde los tiempos de la Compañía Británica de las Indias Orientales.

IA atómica y bombas sucias

El camino para obtener un arma nuclear no ha cambiado mucho desde Hiroshima, aunque la IA podría ayudar a los Estados que buscan bombas atómicas. Los avances en inteligencia artificial también pueden facilitar a los grupos terroristas la producción y detonación de explosivos convencionales combinados con material radiactivo, también conocidos como “bombas sucias”, lo que causaría enormes trastornos psicológicos y económicos.

Los escritos de Orwell ponen de manifiesto la hipocresía de este término, ya que nos obliga a preguntarnos si eso significa que las armas nucleares normales son, por defecto, “bombas limpias”. Sin embargo, a pesar del temor a un ataque terrorista improvisado con una bomba sucia, las más sucias son las que están recubiertas de uranio empobrecido (DU), ampliamente utilizadas por las fuerzas militares occidentales.

El DU se produjo inicialmente hace 80 años como un subproducto “residual” del enriquecimiento de uranio durante el Proyecto Manhattan. Sus científicos descubrieron que podía utilizarse para crear armas perforantes.

Estados Unidos y Reino Unido utilizaron estas armas durante la Guerra del Golfo de 1991 y la Guerra de Irak de 2003. Todavía contaminan el suelo, provocando cáncer, defectos congénitos y otras enfermedades. Hoy en día, Ucrania sufre las consecuencias de Chernóbil, pero además, tanto este país como Rusia, han utilizado armas perforantes desde 2022.

¿Quiere recibir más artículos como este? Suscríbase a Suplemento Cultural y reciba la actualidad cultural y una selección de los mejores artículos de historia, literatura, cine, arte o música, seleccionados por nuestra editora de Cultura Claudia Lorenzo.

Noticias falsas en 1945

Si bien la IA ha potenciado lo que normalmente consideramos orwelliano (estados de vigilancia como los descritos en 1984), Orwell también escribió sobre cómo la tecnología permitía la desinformación. En 1944, cuestionó las noticias falsas de inexistentes ataques aéreos alemanes sobre Gran Bretaña que se emitieron en la radio nazi, y destacó su valor como propaganda en caso de una posible victoria alemana.

Hoy, 80 años después, sigue ocurriendo lo mismo. En junio de 2025, durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán, se difundieron vídeos deepfake fabricados por IA que mostraban nubes nucleares en forma de hongo detonando sobre instalaciones atómicas iraníes destruidas.

Algunos sostienen que la guerra fría entre Washington y Moscú nunca terminó, lo que da a la metáfora de Orwell un legado perdurable. No obstante, se suele atribuir al escritor y comentarista político estadounidense Walter Lippman la invención del término en 1947, lo que demuestra la afirmación de Orwell en la novela 1984: “Quien controla el pasado controla el futuro; quien controla el presente controla el pasado”.

![]()

Ibrahim Al-Marashi no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ‘Tú y la bomba atómica’: George Orwell predijo en 1945 la Guerra Fría y la proliferación nuclear – https://theconversation.com/tu-y-la-bomba-atomica-george-orwell-predijo-en-1945-la-guerra-fria-y-la-proliferacion-nuclear-268252