Source: The Conversation – (in Spanish) – By Ruth Lazkoz, Catedrática de Física Teórica, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

No importa de dónde venga la afirmación de que se ha detectado la materia oscura por primera vez. En cualquier caso, hay que cogerla con pinzas. Todo proceso de observación científica requiere prudencia, y para la astrofísica actual es un problema de una complejidad prácticamente inabordable. Se hace necesaria otra rama de la ciencia para resolver el misterio: la física de partículas.

Vamos a plantear el dilema desde esa óptica: ¿cómo se puede afirmar haber podido detectar algo invisible, es decir, que no interactúa de forma electromagnética?

El lenguaje de la luz

La materia oscura no emite ni absorbe fotones, ni cambia su trayectoria cuando se encuentra con ellos. O sea, no habla el lenguaje de la luz. Y eso es porque carece del aparato fonador necesario: no tiene carga eléctrica, el cuanto del campo electromagnético.

Pero este problemita no es exclusivo de la materia oscura, y por ahí podemos ir desentrañando la maraña. Los neutrinos tampoco interactúan con la luz. Sin embargo, al chocar con neutrones producen partículas cargadas: electrones y protones. Los electrones son los más ágiles y versátiles para interactuar con la luz.

Resumiendo, la física de los neutrinos es un generador de electromagnetismo y, por supuesto, de sus cuantos: los fotones. ¿Podría ser aplicable la física de esas partículas a la física de la materia oscura?

La materia oscura y los rayos gamma

¿Y si la materia oscura fuera algún WIMP (siglas en inglés de Partículas Masivas de Interacción Débil), es decir, otro tipo de partícula poco dada a la interacción, como ocurre con los neutrinos? El estudio del astrofísico japonés Tomonori Totani se basa en esa propuesta: en la detección de rayos gamma en el halo de la Vía Láctea como evidencia de haber observado materia oscura.

Pongámonos en el caso de que estuviera, efectivamente, hecha de algún WIMP. En ese caso, quizá sus colisiones con hadrones producirían cascadas de partículas cargadas y rastros de luz asociados. Y podría ser detectada.

Entre los posibles productos de esos choques destacan los quarks, que al no poder vagar libres, se asociarían formando piones neutros. Seguimos el proceso y esos piones neutros decaen en rayos gamma. Y ya tenemos justo lo que queríamos: un canal de producción de la radiación electromagnética más energética imaginable: los rayos gamma que ha detectado el laboratorio Fermi en el halo de la Vía Láctea, y sirven al investigador nipón como señal de materia oscura.

Con los rayos gamma por fin contamos con algo que podemos detectar preservando además la esencia de su origen físico. Estos fotones con frecuencia tan alta que caen en la ventana de los rayos gamma tienen una tremenda facilidad para atravesar la materia ordinaria de la galaxia. Solo los frenan procesos muy energéticos y estadísticamente desfavorecidos. No solo eso: atraviesan el halo de materia oscura como un cuchillo a la mantequilla, y podemos rastrear su fuente.

El halo de la Vía Láctea

Hasta aquí la explicación desde la cuántica. Ahora es el turno del otro socio mayoritario en busca de respuestas: la astrofísica. Esta va a ser la encargada de contarnos qué es eso del halo que acabamos de deslizar con un cuchillo de rayos gamma, fingiendo inocencia. Recurro a una metáfora añeja.

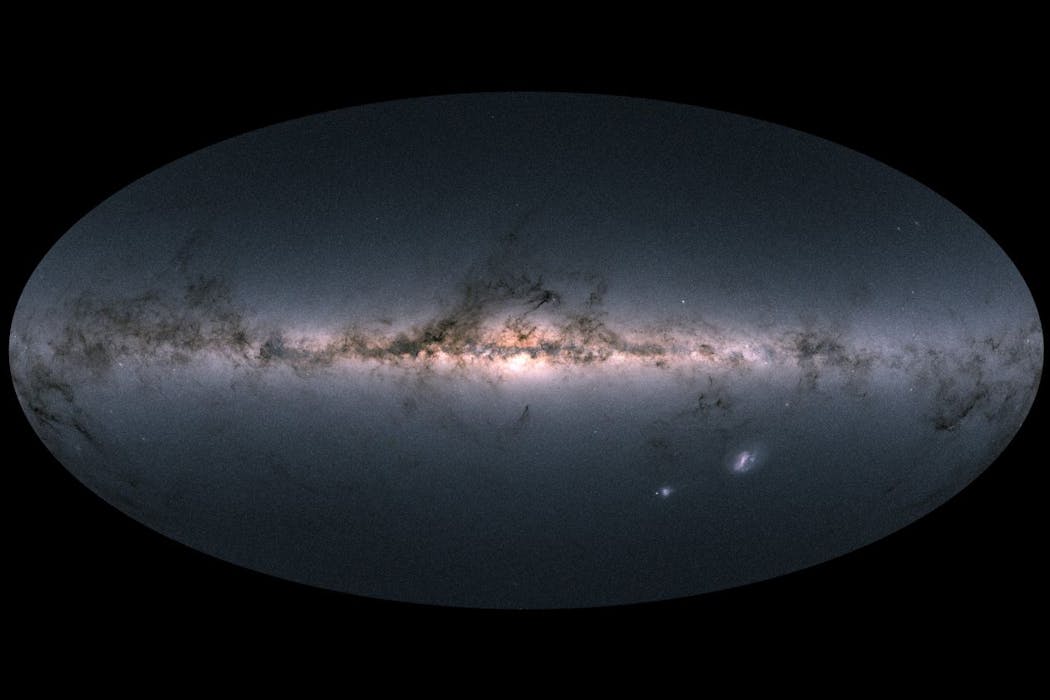

La parte brillante de la galaxia, el disco, es como el filamento de una bombilla incandescente real, de las que han caído en desuso. Es donde están las estrellas. Ahora, tal y como se estila en física, imaginemos que el vidrio de la bombilla es esférico, ¿cómo si no? Esta sería la frontera del halo. Del mismo modo que la bombilla está llena de argón, el halo está lleno de materia oscura. Los tamaños relativos también encajan en el relato: el disco galáctico para nuestra galaxia es de 50 000 millones de años luz de radio, y el halo, unas 5 veces mayor.

El halo de materia oscura tiene un impacto astrofísico incontestable. Contiene la mayoría de la masa de la galaxia y sus aledaños, muchísima más que toda la que suman las estrellas del disco. Por ejemplo, en la Vía Láctea por cada kilogramo de materia ordinaria hay entre 5 y 9 kilos de materia oscura. Así que, lógicamente, es la que domina los procesos gravitatorios a escalas galácticas. Pero la supuesta evidencia de materia oscura detectada por los investigadores japoneses no tiene que ver con la gravedad, sino con la luz.

Evidencia luminosa

Usando datos del telescopio Fermi-LAT, Totani afirma haber encontrado un exceso difuso de rayos gamma, es decir, “más rayos gamma de lo esperado”. Además, ese exceso tiene una “energía típica” –un valor que se repite mucho– de alrededor de 20 gigaelectronvoltios (GeV), que es simplemente una forma de medir cuán energéticos son esos rayos gamma. Este valor podría correspondería a un WIMP de unos pocos GeV. Es decir, partículas de materia oscura.

La suave geometría

Se entiende que ese extra de radiación es difuso porque no aparece concentrado en un punto ni procede de una fuente identificable. Al contrario, se extiende suavemente por una región amplia del cielo. Además, la distribución de ese exceso de fotones energéticos es casi esférica y decae en la misma manera que perfiles muy populares para construir modelos de materia oscura.

El autor del trabajo argumenta que no se conoce ningún tipo de fuente astrofísica que produzca una señal con esas dos características concretas. Por un lado, está la presencia de ese pico de radiación, y por el otro, esa geometría tan suave y extendida. Por todo esto, con prudencia, señala que podría ser candidata a la primera evidencia de materia oscura.

Comparando con galaxias enanas

Para comprobar si esta posible señal tiene sentido contamos con un recurso clave: las galaxias enanas. Son sistemas con muy pocas estrellas, casi sin gas, sin apenas formación estelar y sin agujeros negros activos. En resumen, tienen una actividad astrofísica prácticamente nula. A cambio, están dominadas por la materia oscura; de hecho, puede suponer hasta el 90 % de su masa. Esas características las convierte en laboratorios ideales para buscar materia oscura. Si existiese, detectar la señal en el centro de la Vía Láctea sería pan comido.

Pero Fermi-LAT no ha encontrado nada de ese tipo, algo que el propio Totani reconoce. Más aún, el trabajo no ofrece ningún mecanismo que explique esa discrepancia.

Avanzando en el conocimiento

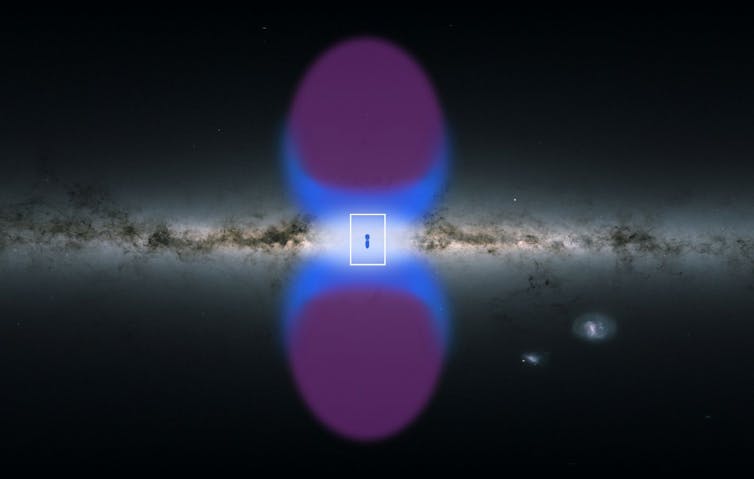

ESA/XMM-Newton/G. Ponti et al. 2019; ESA/Gaia/DPAC (Milky Way map), CC BY

La extracción de la señal limpia obtenida por los investigadores japoneses requiere un proceso de limpieza exquisita. Procesos astrofísicos de tan alta complejidad podrían inducir notables irregularidades en un halo pretendidamente esférico.

Por ejemplo, hay que restar el efecto de las burbujas de Fermi, dos gigantescas nubes de rayos gamma que salen del centro de la galaxia. Probablemente son restos de un episodio violento del pasado y su presencia dificulta la detección de una señal tenue como el exceso de luz supuestamente detectado y que se ha relacionado con materia oscura.

Ahora solo nos queda esperar a ver si se pincha la burbuja del sueño de la detección de la materia oscura. Pero incluso cuando eso suceda, todo el proceso para dar o quitar la razón al audaz proponente tiene valor. El mérito radica en una sucesión de vueltas y vueltas a un mismo circuito. En cada trazado vamos conociendo mejor las curvas y las rectas. Hasta que llegue un día que un gran descubrimiento nos saque por la tangente, abriendo una infinita autopista de conocimiento.

![]()

Ruth Lazkoz no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Cautela ante el posible hallazgo de materia oscura en el universo – https://theconversation.com/cautela-ante-el-posible-hallazgo-de-materia-oscura-en-el-universo-270815