Source: The Conversation – (in Spanish) – By Elisa Garrido Moreno, Profesora del Departamento de Historia del Arte (UAM), Universidad Autónoma de Madrid

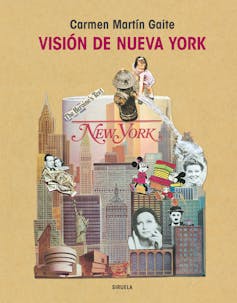

Entre septiembre de 1980 y enero de 1981, Carmen Martín Gaite residió en Nueva York como escritora visitante en el Barnard College. Había viajado hasta allí para impartir un curso de teoría literaria y se alojaba en un pequeño apartamento de Manhattan. Durante aquellos meses, también dio conferencias en distintas universidades americanas e hizo un viaje a Los Ángeles, invitada por el cineasta José Luis Borau. Fruto de aquella experiencia es una colección de más de 80 collages que hoy se conservan en su mítico cuaderno titulado Visión de Nueva York.

Ediciones Siruela

Con motivo del centenario de su nacimiento, estamos redescubriendo la obra gráfica de esta autora, que ha sido expuesta recientemente en la Casa del Lector (Matadero Madrid) y en el Palacio de La Salina de Salamanca.

Diario de la experiencia

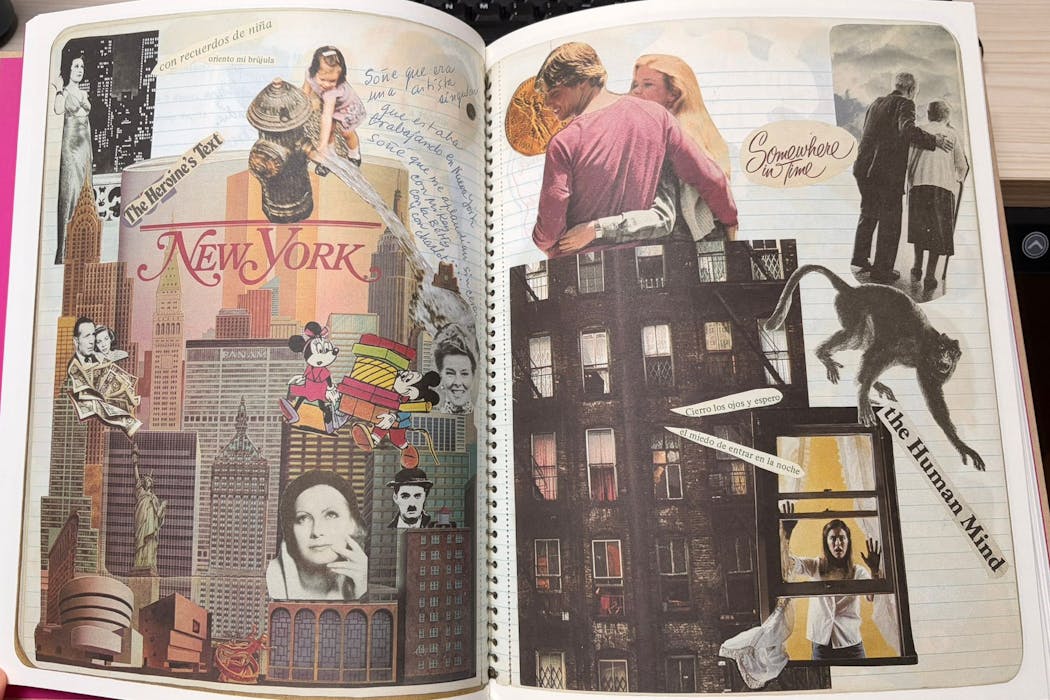

Los collages constituyen un auténtico diario visual. En su conjunto son un reflejo tanto su fascinación por la ciudad como de la necesidad de componer los recuerdos de su experiencia en fragmentos de imágenes.

Al igual que la pequeña Sara Allen descubre los secretos de Nueva York en Caperucita en Manhattan, los collages de Martín Gaite abren una ventana hacia el complejo territorio de la memoria. El sentir de una íntima experiencia se convierte en un material palpable formado por fragmentos dispersos de la ciudad que recomponen lo vivido, rescatan lo que parecía insignificante y, en conjunto, adquieren un sentido inesperado.

Los collages, que incorporan recortes de periódicos, revistas y fotografías de la ciudad, fueron realizados a lo largo de aquellos meses de estancia en Nueva York en un cuaderno personal. Al descubrir sus páginas captamos el dinamismo urbano, la superposición de voces y estímulos visuales que la autora percibía como un flujo incesante de imágenes. Entre anuncios publicitarios, encontramos a Mickey Mouse o Charlie Chaplin, Humphrey Bogart y Lauren Bacall junto a un puñado de dólares y una niña que juega con una boca de riego y deja salir un gran chorro de agua. Acompañando la escena, unas palabras manuscritas:

“Soñé que era una artista singular

que estaba trabajando en Nueva York.

Soñé que me aplaudían sin cesar

con Mickey, con la Betty y con Charlot”.

Una narración visual

Una particularidad excepcional de la obra gráfica de Martín Gaite es que sus creaciones son una naturaleza de “collages literarios”, si se me permite designarlos así. El collage no era una técnica nueva, pero sí el uso que ella hace de él. No solo utilizaba recortes de imágenes, fotografías y tipografías impresas para formar palabras, sino que combinaba el collage con su propia literatura manuscrita sobre el papel. De esta forma, daba luz a su maravilloso diálogo interior entre imagen y palabra.

Cada trozo de revista, cada recorte de periódico, cada imagen arrancada de su contexto original son clave en este relato personal. El gesto manual de cortar y pegar trozos diminutos se transforma en una forma de narrar algo más grande, más eterno. La misma mirada que en sus novelas se detiene en los detalles de una conversación, en la luz que entra por un visillo, o en el aleteo de una mariposa que se coló en el metro, aquí se concentra en la invisible conexión entre imágenes, colores y palabras, una tensión entre lo que se muestra y lo que se oculta.

Pequeños guiños de humor

C.L.R.

Los collages también están cargados del humor característico de su autora. En uno de ellos ironiza con el éxito que ha encontrado en el continente americano, donde su trabajo es estupendamente acogido y no paran de invitarla a impartir conferencias muy bien remuneradas. Las palabras “dólar que vas por el aire, detén tu vuelo” están escritas junto a una máquina de escribir que flota en un halo surrealista y de la que salen billetes, en lugar de folios escritos.

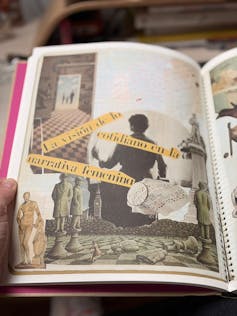

En otro, la autora hace referencia a algunos conceptos centrales en su obra literaria, como la “mujer ventanera”. Aquella era protagonista de su ensayo Desde la ventana: enfoque femenino de la literatura española y fue motivo de una de sus conferencias en el país. Junto a la fotografía de una mujer que observa de espaldas a través de una cortina (Entre visillos), incluye a varias figuras y esculturas masculinas sobre pedestales. En recortes de letras de imprenta se lee “La visión de lo cotidiano en la narrativa femenina” mientras que la autora deja escrito de su puño y letra:

“A espaldas de los hombres y de sus pretenciosos pedestales, la mujer ventanera siempre ha sabido observar por su cuenta, escaparse de lo interior a lo exterior y meter dentro lo de fuera, a su modo, sin ruido ni alharacas”.

De puertas afuera

Como habitualmente hacía en su obra literaria, en sus collages Carmen Martín Gaite retrata la mirada femenina hacia el mundo exterior. La trepidante ciudad es observada por una mujer que ha sabido escapar del aquel único lugar que tan injustamente nos había sido asignado: la casa, lo doméstico, el espacio privado.

Quizá por eso, al contemplar estas piezas una siente que está entrando en un espacio de confidencia. La autora nos invita a participar en el juego de recomponer el mundo con lo que otros han desechado. Y en ese gesto hay algo mucho más grande de lo que puedan parecer aquellos diminutos trozos de periódico pegados en un cuaderno: la convicción de que la belleza puede surgir de lo mínimo, de lo fragmentario y de todo aquello que parecía perdido.

![]()

Elisa Garrido Moreno no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Cuando Martín Gaite se fue a Nueva York y lo contó en ‘collages’ – https://theconversation.com/cuando-martin-gaite-se-fue-a-nueva-york-y-lo-conto-en-collages-271157