Source: The Conversation – (in Spanish) – By Armando Alvares Garcia Júnior, Profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, UNIR – Universidad Internacional de La Rioja

La fulminante operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que combinó bombardeos selectivos con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a territorio estadounidense, constituye un test crítico para la credibilidad del orden internacional y para la autonomía estratégica de la Unión Europea y de España.

Para ambos, el desafío es doble: sostener la apuesta por una transición democrática encabezada por la sociedad venezolana –y no tutelada desde Mar-a-Lago–, y demostrar que su compromiso con el derecho internacional no es retórico ni selectivo. De su respuesta dependerá tanto su posición en América Latina como la confianza que otros actores del Sur Global depositen en Europa, y particularmente España, como socio “civil y normativo” y no puramente geopolítico.

Una intervención sin justificación clara en derecho internacional

Diversos especialistas en derecho internacional han subrayado que los ataques y la captura de Maduro carecen de una base jurídica sólida en la Carta de la ONU, el tratado internacional firmado en 1945 que regula la Organización de las Naciones Unidas y que es un documento jurídicamente vinculante para los países que la aceptan, entre ellos Estados Unidos. La operación no fue autorizada por el Consejo de Seguridad, no respondió a un ataque armado previo de Venezuela y se llevó a cabo sin consentimiento del Estado afectado, lo que entra en tensión con la prohibición del uso de la fuerza del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas.

El think tank (laboratorio de ideas) de asuntos internacionales Chatham House, a través de un análisis específico, sostiene que ni la lucha contra el narcotráfico ni la acusación de “narcoterrorismo” bastan, en los términos actuales del derecho internacional, para justificar una incursión de este tipo en territorio venezolano.

Varios expertos consultados por Defense News (cabecera de referencia sobre el ámbito militar y gubernamental) y por el German Marshall Fund (GMF, un centro para la innovación política y el liderazgo trasatlántico) señalan que esta operación erosiona la rules based order, que la UE reivindica como fundamento de su acción exterior.

Este concepto es utilizado con frecuencia por los líderes occidentales para describir el marco de reglas, normas e instituciones que sirven para guiar el comportamiento de los estados.

Trump, el cambio de régimen y la oposición desplazada

La operación militar culmina una larga fijación personal y política de Donald Trump con la caída de Maduro. Esta se manifestó en su primer mandato y se vio reforzada con el fracaso del reconocimiento del líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente en 2019.

Como ya argumentó el experto en política internacional Christopher Sabatini en Foreign Policy (25 de enero de 2024), la estrategia estadounidense ha oscilado de la narrativa antidrogas a un objetivo explícito de cambio de régimen, sin un plan claro para la transición democrática posterior.

Esta ausencia de rumbo se ha puesto de manifiesto de nuevo tras la reciente intervención militar. Pese a que la oposición unificada ganó las elecciones del 28 de julio de 2024, con Edmundo González como candidato sustituto de María Corina Machado, la administración Trump ha optado por negociar con figuras del propio chavismo, en particular con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Esta decisión, analizada también por centros como el citado Chatham House, revela una preferencia por una salida pragmática apoyada en élites del régimen antes que por la legitimidad democrática de la oposición.

Lo que se juega la Unión Europea

La UE se ha posicionado en numerosas ocasiones a favor de una transición democrática en Venezuela, pero siempre subrayando la necesidad de una solución pacífica y conforme al derecho internacional. La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han reiterado que, aunque Bruselas no reconocía la legitimidad de Maduro tras las elecciones “ni libres ni justas” de 2024, nunca respaldó una intervención militar extranjera.

Este episodio coloca a la UE ante una disyuntiva incómoda: si tolera o legitima de facto la actuación de Washington, debilita su propio discurso jurídico frente a otros escenarios (Ucrania, Gaza, Sahel) donde exige respeto estricto a la soberanía estatal y a la Carta de la ONU.

La operación en Venezuela funciona como un test de estrés de la capacidad europea para defender un orden basado en normas frente a la lógica de esferas de influencia y golpes preventivos.

División interna y autonomía estratégica

La reacción europea ha sido fragmentada. Mientras las instituciones comunitarias y la mayoría de Estados miembros insisten en la moderación y el respeto del derecho internacional, algunos gobiernos y sectores políticos han mostrado comprensión hacia la captura de un líder al que no consideraban legítimo. Un informe periodístico señala que hasta 26 Estados miembros, con la única excepción de Hungría, criticaron las formas de la operación estadounidense, revelando fisuras en la política exterior común.

Esta división pone en entredicho la capacidad de la UE para ejercer la tan cacareada “autonomía estratégica”. Un principio que se inscribe en la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad.

Tal como destacan varios expertos consultados por think tanks europeos, al aceptar una intervención que vulnera principios fundacionales de la UE, esta envía la señal de que Europa sigue subordinada a la agenda de Washington cuando se trata del hemisferio occidental.

Lo que se juega España.

España ha reaccionado con una combinación de condena jurídica y prudencia diplomática. El Gobierno ha llamado a la desescalada, ha reclamado respeto al derecho internacional y ha reiterado que no reconoció las elecciones que mantuvieron a Maduro en el poder, ni reconoce tampoco una solución impuesta militarmente desde el exterior.

El presidente Pedro Sánchez ha insistido en que cualquier transición debe ser venezolana, pacífica y respaldada por organismos multilaterales.

Diplomacia, relación transatlántica y liderazgo en América Latina

Al mismo tiempo, España se ve obligada a gestionar la relación con su principal aliado de seguridad, Estados Unidos, en un contexto de fuerte asimetría de poder. Por un lado, aspira a desempeñar un papel de mediador entre Europa, Washington y América Latina, en consonancia con su Estrategia de Acción Exterior 2025-2028, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Pero la unilateralidad de la operación limita su margen de maniobra y la expone a presiones simultáneas de ambos lados.

Polarización interna y comunidad venezolana

La crisis también exacerba divisiones en la política doméstica española. Mientras el Gobierno central evita una ruptura frontal con Estados Unidos, partidos de la izquierda como Sumar o Podemos han calificado la operación de “violación muy grave de la Carta de la ONU” y “piratería imperialista”. Sus dirigentes reclaman una condena firme y el rechazo a cualquier invasión. Desde la oposición conservadora, en cambio, se ha enfatizado que la caída de Maduro era deseable, pero se utiliza el episodio para cuestionar la supuesta “ambigüedad” del Ejecutivo español hacia el chavismo.

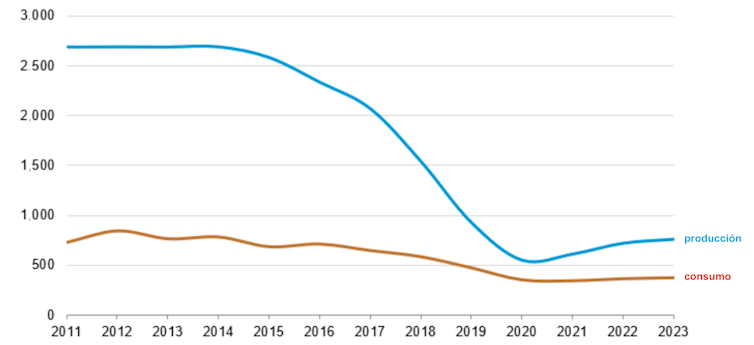

España es, además, uno de los principales destinos de la diáspora venezolana en Europa, con cientos de miles de residentes y numerosos casos de doble nacionalidad. Estudios sobre migraciones latinoamericanas y datos recogidos por organismos europeos muestran que cualquier agravamiento del conflicto y de la inestabilidad puede traducirse en nuevas oleadas migratorias, lo que convierte la crisis venezolana en un asunto de política interior en materia de integración, vivienda y mercado laboral.

Energía, recursos y transición ecológica

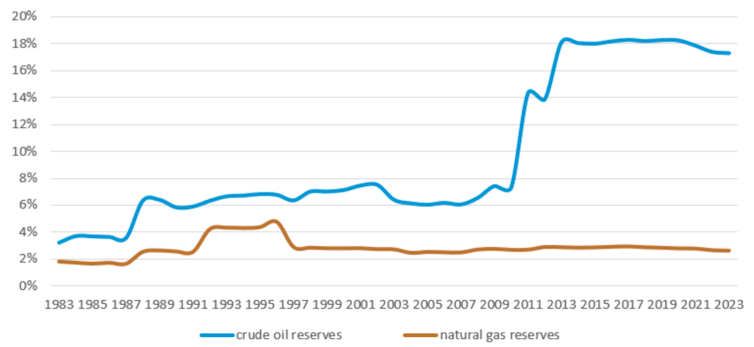

La captura de Maduro y el debilitamiento del núcleo dirigente chavista reabren la cuestión del control de los recursos energéticos venezolanos. Esto se produce en un momento de elevada volatilidad de los mercados debido a la guerra en Ucrania y a la transición verde. Declaraciones de Trump sobre qué empresas estadounidenses “se harán cargo del petróleo venezolano” alimentan la percepción de que la operación responde también, aunque no solo, a un cálculo económico.

Para España y la UE, que buscan diversificar proveedores de hidrocarburos y, a la vez, reducir la dependencia de combustibles fósiles, esta situación plantea un dilema.

La primera opción implica aprovechar una eventual reapertura del sector petrolero venezolano en clave de seguridad energética. Otra consiste en condicionar cualquier acercamiento económico a garantías de transición democrática y respeto de los derechos humanos. Una aproximación puramente oportunista dañaría la credibilidad climática y de derechos humanos de Europa en el Sur Global.

Venezuela y el futuro del orden internacional

Lo que ocurra en Venezuela excede las fronteras del país y del continente americano. Representa un indicador de hasta que punto el uso de la fuerza vuelve a imponerse sobre el derecho en la política global. Diversos análisis académicos y de think tanks (desde Chatham House hasta el GMF y el European Policy Centre) coinciden en que la operación estadounidense marca un precedente peligroso de lo que puede suponer una Doctrina Monroe 2.0 o, como ya se empieza a denominar, “Donroe” (cambiando la “M” por la “D” de Donald). Un escenario donde la hegemonía regional se ejerce por medios militares y judiciales unilaterales.

![]()

Armando Alvares Garcia Júnior no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Venezuela: el dilema entre legalidad internacional y ‘realpolitik’ que afrontan Europa y España – https://theconversation.com/venezuela-el-dilema-entre-legalidad-internacional-y-realpolitik-que-afrontan-europa-y-espana-272771