Source: The Conversation – (in Spanish) – By Bruno Macciotta Pulisci, Profesor Ayudante Doctor, Grado en Relaciones Internacionales, Universidad Pontificia de Salamanca

2026 comenzó con la noticia de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Una operación, según Donald Trump, como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces, se ha amado y odiado a Estados Unidos, se ha criticado y se ha alabado la operación, se ha discutido si se ha violado la soberanía o no. Al margen de estas discusiones, se ha intentado explicar la política exterior estadounidense a partir de la doctrina Monroe, rebautizada como “Donroe” en alusión al actual presidente (aunque resulta necesario dejar claro que este rasgo no es exclusivo de la administración Trump).

No obstante, esta doctrina no explica por sí sola la política exterior estadounidense. Hace falta tomar en cuenta un ideario esencial que la complementó y que se está dejando de lado. Este complemento, conocido como corolario Roosevelt, permite entender muchas de las acciones de Estados Unidos, no solo en Venezuela.

La doctrina Monroe

El 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe, en su discurso sobre el estado de la unión, plantea su política exterior de cara a las recientes independencias de los Estados hispanoamericanos. En este contexto, sostiene que, aunque Estados Unidos no se inmiscuiría en las relaciones entre España y sus antiguos territorios, consideraría una amenaza a su propia paz cualquier intento por parte de una potencia europea de reconquistar u ocupar el lugar dejado por España y Portugal. Esto, tradicionalmente, se ha resumido con la famosa frase “América para los americanos”.

Wikimedia Commons, CC BY

La doctrina planteada por el presidente Monroe suponía una advertencia a las potencias europeas: quien quiera extender su sistema al continente americano se las tendrá que ver con Estados Unidos.

La potencia norteamericana asume en ese momento un papel de “hermano mayor”, que ha marcado su relación con los países del continente, especialmente con los hispanoamericanos. Sin embargo, el intervencionismo estadounidense a lo largo de su historia no puede explicarse solo con la doctrina Monroe. Para comprenderlo bien hace falta remontarse hasta los inicios del siglo XX.

El corolario Roosevelt

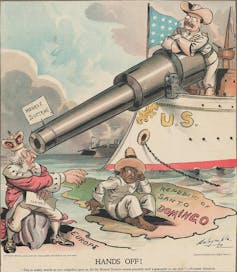

El 5 de diciembre de 1905, también en su discurso sobre el estado de la unión, el presidente Theodore Roosevelt plantea una suerte de agregado a la doctrina Monroe. En su intervención, Roosevelt sostiene que “alguna potencia civilizada” debía intervenir en caso de incumplimiento de obligaciones o impagos. Evidentemente, la “potencia civilizada” que asumiría ese rol de “policía internacional” (en sus propias palabras) era Estados Unidos.

Añadió, por supuesto, que quien cumpliera con sus obligaciones no debía temer intervención alguna. En cualquier caso, lo que establece esta doctrina, conocida como el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, es lo que se interpreta como “diplomacia del garrote”. En efecto, el Presidente, en el mismo discurso, sostuvo que Estados Unidos hablaría suavemente pero empuñando un “gran garrote”.

Con este añadido a la doctrina Monroe, Estados Unidos se arroga el derecho y “obligación” a intervenir en cualquier país del continente americano en caso que no sean suficientemente “civilizados”. Cualquier “incivilización” sería considerada una amenaza a la paz y la seguridad del propio Estados Unidos. En consecuencia, esta nación tendría la legitimidad para intervenir en calidad de “policía internacional”, un rol que le otorga su condición de “potencia civilizada”.

Como bien apunta Juan Tovar Ruiz en su libro La doctrina en la política exterior de Estados Unidos, estos principios fueron citados en los casos de Santo Domingo y Panamá, muy relevantes estratégicamente para Estados Unidos.

Aquella doctrina cayó en descrédito durante el periodo de entreguerras y fue sustituida por la del “buen vecino”, acuñada en esta caso por el presidente Franklin D. Roosevelt, primo de Theodore. Pero en la práctica, el corolario Roosevelt nunca fue realmente dejado de lado y su ideología ha operado de manera transversal en las políticas exteriores de casi todos los presidentes de Estados Unidos.

Wikimedia Commons, CC BY

Las intervenciones que pueden encajar en la argumentación de este corolario son varias y no limitadas al continente americano. Se puede citar, por ejemplo, el golpe de Estado en Guatemala de 1954 para derrocar al presidente Jacobo Árbenz Guzmán. También cabe mencionar el caso de la intervención en Panamá en 1989 –quizá la más parecida a la llevada a cabo en Venezuela– para capturar a Manuel Noriega, acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.

El paraguas doctrinal también incluiría las operaciones llevadas a término en Afganistán o Irak y, por supuesto, la reciente intervención en Venezuela.

El colorario sigue viguente

La doctrina Monroe tiene importancia y representa la fuente de la que surge este intervencionismo. Sin embargo, no lo explica del todo, pues hace falta conocer el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe para entender ese papel de “policía internacional” y esa “diplomacia del garrote”. Unos preceptos vigentes, que llevan a Estados Unidos a intervenir cuando reconoce una amenaza. No solo a su paz y seguridad, sino a sus intereses en el mundo entero.

![]()

Bruno Macciotta Pulisci no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. ¿Monroe o Roosevelt? La doctrina que guía la política exterior estadounidense tiene la huella de dos presidentes – https://theconversation.com/monroe-o-roosevelt-la-doctrina-que-guia-la-politica-exterior-estadounidense-tiene-la-huella-de-dos-presidentes-273636