Source: The Conversation – France in French (3) – By Sarah Gensburger, Directrice de recherche au CNRS, Centre de Sociologie des Organisations Sciences Po Paris, Sciences Po

Attaques contre la synagogue de la rue Copernic (1980), contre le restaurant Jo Goldenberg de la rue des Rosiers (1982), le magasin Tati rue de Rennes (1986), le RER B aux stations Saint-Michel (1995) et Port-Royal (1996)… sur près de 150 attentats survenus depuis 1974 à Paris ou au départ de la capitale, seuls quelques-uns ont trouvé place dans la mémoire urbaine. Comment expliquer que tant d’attaques passées restent invisibles ?

Le 13 novembre prochain, dix ans jour pour jour après les attaques de Paris et de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), aura lieu l’inauguration officielle du jardin en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, place Saint-Gervais derrière l’Hôtel de Ville de Paris (Paris Centre). Ce nouveau site de mémoire, particulièrement soigné et original, s’ajoute aux plaques commémoratives qui, dès novembre 2016, ont été inaugurées devant les lieux visés. Certaines victimes voient aussi, depuis plusieurs années déjà, leur nom honoré dans d’autres espaces. Il en est, par exemple, ainsi de Lola Salines et Ariane Theiller, qui travaillaient dans le milieu de l’édition et dont une plaque disposée dans le hall intérieur du Centre national du livre, dans le VIIe arrondissement de Paris, porte le nom.

L’espace public parisien a été profondément transformé par les attaques du 13-Novembre. Si les plaques commémoratives d’attentat y sont désormais plus nombreuses et quasi systématiques, elles mettent simultanément en lumière le trou de mémoire qui entoure la majeure partie des attaques terroristes qui ont frappé la ville depuis 1974.

Mémoire collective et trou de mémoire

À Paris, près de 20 plaques qui rappellent le souvenir d’attentats survenus dans la ville, et rendent hommage à celles et ceux qui en furent victimes, sont aujourd’hui visibles dans l’espace public. Elles se répartissent dans sept arrondissements différents. Elles concernent les attaques du 3 octobre 1980 contre la synagogue de la rue Copernic (XVIe arrondissement) ; du 9 août 1982 contre le restaurant casher Jo Goldenberg, rue des Rosiers (IVe) ; du 17 septembre 1986, contre le magasin Tati, rue de Rennes (VIe) et les deux explosions qui ont visé le RER B, le 25 juillet 1995 à la station Saint-Michel (Ve) et le 3 décembre 1996 à Port-Royal (Ve).

Le reste de ces plaques renvoient aux attentats de janvier (XIe et XIIe arrondissements) et surtout du 13 novembre 2015 (Xe et XIe arrondissements) à l’exception de celles commémorant les attaques, postérieures, contre Xavier Jugelé, survenues le 20 avril 2017 sur l’avenue des Champs-Élysées (VIIIe), et contre Romain Gosnet, le 12 mai 2018 rue Marsollier (IIe).

Fourni par l’auteur

Si elle donne à voir une volonté de commémoration, cette mémoire urbaine met aussi en lumière le véritable trou de mémoire qui entoure la majeure partie des attaques terroristes à être survenues à Paris dans la période contemporaine.

1974 : l’attaque du Drugstore Publicis, point de départ du terrorisme contemporain

En France, l’État a institué l’année 1974 comme le point de départ du terrorisme contemporain. C’est, en effet, cette date qui marque le début de la période que l’exposition permanente du futur Musée mémorial du terrorisme a pour vocation de couvrir. Et les « victimes du terrorisme », qui sont notamment définies par leur droit à l’attribution d’une médaille particulière, sont celles touchées par des attentats survenus depuis cette même année 1974. Celle-ci renvoie à l’attaque contre le Drugstore Publicis Saint-Germain-des-Prés qui a eu lieu à Paris (149, boulevard Saint-Germain, VIᵉ arrondissement), le 15 septembre de cette année-là. Cette borne chronologique peut bien sûr être discutée, comme tout découpage temporel. Elle est toutefois prise ici comme une donnée.

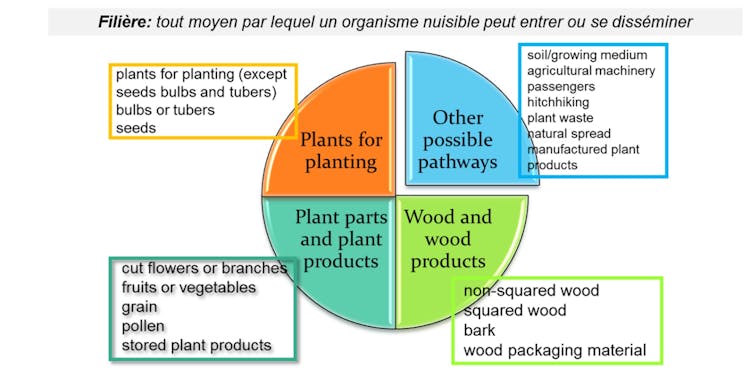

Depuis 1974 donc, dans le cadre du travail de préfiguration du Musée mémorial du terrorisme, l’historienne Jenny Raflik-Grenouilleau a recensé près de 150 attentats à Paris ou au départ de Paris. Sur ce total, 130 attaques ont fait au moins un ou une blessée et un peu plus de 80 ont entraîné le décès d’au moins une victime. Selon le lieu où chacun souhaite placer le curseur de ce qui est digne d’être commémoré – des morts jusqu’aux seules atteintes aux biens, c’est plus de 80 attentats et jusqu’à près de 150 qui, à Paris, pourraient potentiellement avoir donné lieu à un rappel permanent dans l’espace public.

Les 17 plaques existantes ne concernent donc qu’une toute petite minorité des actes terroristes qui ont eu lieu dans la ville. À cet égard, à Paris, le constat rejoint celui dressé par Kenneth Foote dans son étude pionnière : elles sont à la fois sources de mémoire et productrices d’oubli. Ainsi, l’attentat qui a frappé le Drugstore Publicis Saint-Germain en 1974 a fait deux morts et trente-quatre blessés. Alors qu’il fait donc figure de point de départ de la séquence contemporaine du terrorisme, aucune plaque ne mentionne l’événement aux passants, Parisiens comme touristes, nombreux à emprunter chaque jour ce carrefour très fréquenté de Saint-Germain-des-Prés.

Récits sélectifs et invisibilisation des responsables

Qu’ont donc en commun les quelques plaques commémoratives parisiennes qui rappellent, rarement donc, des attentats survenus dans la capitale ?

Il apparaît tout d’abord que ce sont les attentats les plus meurtriers qui sont rappelés au souvenir et au premier rang desquels, évidemment, ceux du 13 novembre 2015. Tous les attentats qui ont fait au moins quatre victimes décédées sont signalés dans l’espace public. Ce fait ne compte qu’une exception. En juin 1976, une explosion fait quatre morts boulevard Sébastopol (IIIe). L’attentat à la bombe est le fait d’une « brigade révolutionnaire » qui a visé une agence d’intérim pour dénoncer la précarisation de l’emploi. La concierge de l’immeuble et sa fille ainsi que deux habitants trouvent la mort.

Par contre, seuls deux attentats qui ont fait un mort unique sont commémorés : il s’agit des plus récents, survenus en 2017 et en 2018, dont les victimes ont été nommées plus haut. Les attaques qui ont conduit à moins de quatre décès sont invisibles.

Ensuite, les plaques existantes ne font référence qu’à des attentats qui sont le fait d’organisations islamistes (Groupe islamique armé, Al-Qaida, Daesh…), d’une part, ou qui ont été revendiqués au nom de la défense de la cause palestinienne, de l’autre. À cet égard, les plaques existantes sont d’abord le reflet de la nature infiniment plus criminelle des attaques portées par ces groupes comme de leur présence majoritaire. Il n’en reste pas moins qu’elles ne portent, en conséquence, que deux visages du terrorisme.

Des terrorismes divers mais une mémoire partielle

Ceux-ci ont pourtant été divers depuis 1974. Sont par exemple absentes de l’espace public la mémoire des terrorismes d’extrême gauche et, dans une moindre mesure, celle d’extrême droite, qui ont pourtant été des faits importants des années 1970 et 1980 à Paris et qui ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés.

C’est ainsi que, dans un attentat fomenté par Action directe, en 1983, Françoise Rudetzki, créatrice de l’association SOS Attentats qui a permis de faire advenir la prise en charge des victimes du terrorisme par les pouvoirs publics telle qu’on la connaît aujourd’hui, est grièvement blessée alors qu’elle dîne au restaurant Le Grand Véfour. Encore aujourd’hui, aucune mention de cet attentat n’existe pourtant sur les murs de l’immeuble en question du Ier arrondissement.

Ce trou de mémoire interroge d’autant plus que les justifications mises en avant par ces attentats invisibles n’ont pas disparu. Entre les 5 et 21 juillet 1986, le groupe Action directe, toujours, réalise successivement trois attentats à la bombe. L’attaque du 9 juillet vise la brigade de répression du banditisme, tue un policier et fait 22 blessés. La revendication fait mention de Loïc Lefèvre, jeune tué par un membre des forces de l’ordre à Paris quatre jours auparavant, qu’il s’agissait de « venger ». En octobre 1988, ce sont cette fois-ci des intégristes catholiques qui attaquent le cinéma Saint-Michel, qui projette le film qu’ils jugent blasphématoire la Dernière Tentation du Christ, de Martin Scorsese, et font 14 blessés. Ces deux exemples montrent à quel point certaines des attaques demeurées invisibles dans l’espace public n’en résonnent pas moins avec des thèmes encore très présents dans le débat public contemporain : des « violences policières » à la « liberté d’expression ».

Enfin, cette différenciation quant à l’identité de leurs responsables entre les attentats mentionnés dans la ville et ceux qui ne le sont pas se dissout dans le fait qu’aucune plaque ne mentionne les motivations des auteurs de l’attentat.

Qu’elles aient été posées en 1989 ou en 2018, ces plaques rendent hommage « aux victimes du terrorisme » ou rappellent un « acte de terrorisme », sans précision. Là aussi, une exception à cette règle existe et, à son tour, permet de réfléchir en creux à travers un cas limite. Les plaques commémorant l’attentat de 1982 contre le restaurant casher Jo Goldenberg, rue des Rosiers, ou celui de 2015 contre l’Hyper Casher, avenue de la porte de Vincennes, sont les seules à ajouter un adjectif épithète, en l’espèce « antisémite », à la mention de l’attentat tandis que la plaque apposée rue Copernic, visée par une bombe en 1980, renvoie à « l’odieux attentat perpétré contre cette synagogue », précisant ainsi la raison de l’attaque. À ce jour, seuls les attentats antisémites sont nommés comme tels.

Fourni par l’auteur

Les pratiques mémorielles dans l’espace public parisien

Produisant à la fois mémoire et oubli, ce sont donc une infime partie des actes terroristes commis à Paris depuis 1974 qui sont aujourd’hui signalés au passant. La question de savoir quels usages sont faits de ces rappels du passé dans l’espace public parisien reste ouverte.

Si la question n’est pas propre à la commémoration des attentats, elle se pose avec une acuité particulière pour les plaques qui y font référence, puisque celles-ci renvoient à un événement – « le terrorisme » – qui, contrairement à une guerre – qui a un début et un fin –, est un processus continu dont il est délicat de considérer qu’il est terminé. En 1996, lorsque la RATP avait été sollicitée par les familles de victimes de l’attentat du RER B pour faire figurer leurs noms sur une plaque, celle-ci avait dans un premier temps fait part de ses hésitations. Elle disait redouter des attroupements, dangereux, sur un quai de métro trop étroit. Ces craintes se sont révélées sans fondement. Très peu de voyageurs lèvent effectivement les yeux pour regarder la plaque.

À cet égard, le nouveau jardin mémoriel du 13-Novembre crée une forme inédite de commémoration qui laisse ouverte la possibilité de nouvelles pratiques mémorielles, au croisement des usages d’un parc urbain et de la participation à l’entretien du souvenir.

À lire aussi, de la même autrice, l’article Qu’est-ce que le 13-Novembre a changé à la politique de mémoire parisienne ?

![]()

Sarah Gensburger ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Du Drugstore Publicis au 13-Novembre : Paris face à ses attentats, une mémoire partielle – https://theconversation.com/du-drugstore-publicis-au-13-novembre-paris-face-a-ses-attentats-une-memoire-partielle-269046