Source: The Conversation – France (in French) – By Rani J. Dang, Maîtresse de conférences HDR; Vice-Présidente Entrepreneuriat Université Côte d’Azur; Direction UniCA Entreprendre, Université Côte d’Azur

Pour rester dans la compétition mondiale et viser les transitions en cours, les start-ups « deep tech » ont un rôle clé. Porteuses de technologie d’avant-garde, ces entreprises doivent relever de nouveaux défis. Les méthodes classiques d’accompagnement d’entreprises émergentes ne suffisent pas toujours. Car celles-ci doivent aussi « inventer » leur écosystème, avant d’atteindre le client final.

Le plan Deeptech de 2019 visait à stimuler la création de start-ups « deep tech », ces entreprises construites sur les résultats de la recherche scientifique. Ces objectifs sont largement repris dans le plan France 2030.

Cependant, la réussite commerciale de ce type d’entreprise, bâtie sur des bases scientifiques solides, reste un défi d’ampleur. Car le succès commercial ne dépend pas que de la technologie… mais aussi de l’adoption de cette dernière par un écosystème, souvent invisible jusque-là. L’étude de cas Caeli Energie, qui conçoit une climatisation bas carbone, montre que le succès d’une rupture technologique dépend avant tout de son adoption par des partenaires intermédiaires bien plus que par le client final.

À lire aussi :

Les start-ups « deep tech » : une réponse aux enjeux du XXIᵉ siècle ?

Le mythe persistant de la réussite grâce à la seule technologie

Les projets « deep tech » apportent une forte valeur ajoutée et présentent un caractère très différenciant, de par l’utilisation de technologies de rupture généralement protégées par la propriété intellectuelle et par un développement opéré en lien étroit avec la recherche. En relevant les défis contemporains, les « deep tech » investissent des domaines peu explorés et repoussent les frontières de l’innovation.

Malgré les efforts déployés, de nombreuses « deep tech » n’atteignent jamais leur marché. Non pas en raison d’une innovation déficiente, mais parce qu’elles sont confrontées à un triple défi. En effet, elles doivent développer simultanément leur organisation, une nouvelle technologie, mais aussi un marché qui, par définition, n’existe pas encore. Cette situation rend les approches classiques de l’entrepreneuriat inadaptées. Il est difficile, voire impossible, de tester la proposition de valeur quand les clients ne disposent pas des connaissances pour appréhender et adopter l’innovation.

Convaincre un écosystème

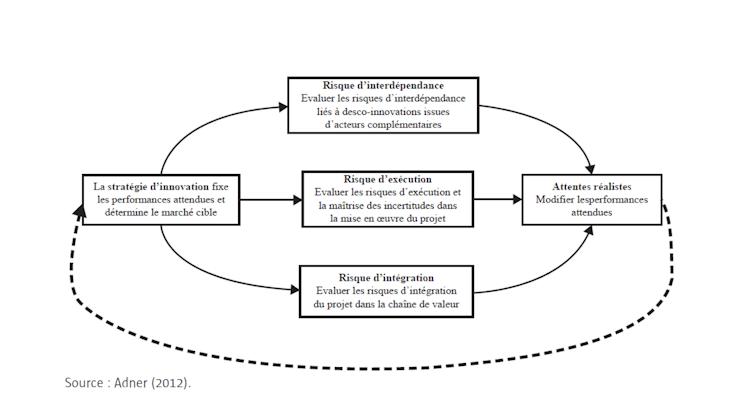

Les approches dominantes en innovation partent d’une vision ciblée sur le client, où la réussite dépend de la valeur perçue par le client. L’approche écosystémique définie et développée par Ron Adner constitue un cadre analytique pertinent pour comprendre comment les entrepreneurs peuvent appréhender les risques de l’écosystème en considérant la chaîne de relations et les interdépendances dont dépend la mise sur le marché d’une innovation.

Comme explicité dans l’article « Revisiter l’innovation par l’approche écosystémique », ce principe montre ses limites notamment dans le cas des innovations de rupture. C’est pourquoi les « deep tech » sont plus sujettes aux risques écosystémiques que les autres start-ups. Entre l’innovateur et son client, une multitude d’acteurs se dresse et conditionne l’adoption : distributeurs, installateurs, prescripteurs, régulateurs, mais aussi les producteurs de technologies complémentaires… Si l’un d’eux fait défaut ou n’est pas disposé à adapter ses pratiques, l’innovation n’atteint pas le client quand bien même ce dernier serait enthousiaste.

Une « deep tech » face à un écosystème complexe

Pour comprendre comment les « deep tech » naviguent dans ces environnements incertains, nous avons étudié Caeli Energie, une start-up qui conçoit une climatisation bas carbone fonctionnant sans gaz frigorigène, avec une consommation énergétique de trois à cinq fois inférieure à un climatiseur classique. Sa technologie repose sur un évapo-échangeur breveté, issu d’années de recherche. Pourtant, pour arriver jusqu’au consommateur, Caeli Energie doit convaincre les acteurs de son écosystème complexe :

-

les distributeurs, qui référencent le produit ;

-

les installateurs, prescripteurs clés qui doivent comprendre le fonctionnement du produit et accepter de sortir de leurs routines ;

-

les promoteurs, qui intègrent la nouvelle solution dans leurs projets immobiliers ;

-

les régulateurs, du fait des normes et contraintes techniques.

Il existe donc un risque d’intégration, soit la capacité de l’innovation à s’insérer dans les routines, compétences et infrastructures existantes.

Deux risques sous-estimés

Notre étude montre que les « deep tech » consacrent l’essentiel des efforts à la maîtrise du risque d’exécution : finance, technologie, industrialisation. Mais sous-estiment deux risques majeurs :

-

un risque d’interdépendance : l’innovation dépend-elle d’autres technologies ? d’un contexte réglementaire spécifique ? d’un équipement complémentaire ? Pour Caeli Energie, ce risque est modéré, car le système fonctionne de manière autonome. Mais pour de nombreuses « deep tech » (santé, quantique, hydrogène…), ce risque peut prendre des proportions significatives.

-

un risque d’intégration : l’innovation impose-t-elle de nouvelles routines aux partenaires ? de nouvelles compétences ? de nouveaux modèles économiques ?

Si un installateur ne comprend pas le produit, si un distributeur ne sait pas le promouvoir, si un acteur refuse d’adapter son processus, alors l’innovation n’atteint jamais son client.

Fourni par l’auteur

Anticiper l’interdépendance

Trois recommandations émergent de notre étude :

(1) Cartographier l’écosystème : identifier tous les acteurs avant le client final y compris ceux qui ne sont pas acheteurs, mais dont le rôle est déterminant ;

(2) Analyser les risques écosystémiques : les risques d’exécution, mais surtout d’interdépendance et d’intégration, et construire des stratégies pour les maîtriser ;

(3) Construire une proposition de valeur pour chaque acteur et pas seulement pour le client final.

L’histoire de Caeli Energie illustre une vérité que l’on observe dans toute innovation de rupture. La réussite ne dépend pas de la seule technologie, mais de la capacité à orchestrer son adoption par un écosystème.

À l’heure où l’action publique mise sur la « deep tech », comprendre cette dynamique est incontournable. Si la France veut réussir son pari d’une industrie innovante et souveraine, elle doit outiller ses entrepreneurs pour mieux naviguer dans ces environnements incertains.

Cet article a été co-écrit avec Florent Genoux, délégué Innovation Grenoble Alpes, Bpifrance.

![]()

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

– ref. « Deep tech » : comment faire pour que les innovations de rupture atteignent leurs clients – https://theconversation.com/deep-tech-comment-faire-pour-que-les-innovations-de-rupture-atteignent-leurs-clients-272211