Source: The Conversation – in French – By Frédérique Sandretto, Adjunct assistant professor, Sciences Po

Le Service de l’immigration et des douanes des États-Unis, ou ICE, est l’une des agences fédérales favorites de Donald Trump, qui en a très largement augmenté le budget alors même qu’il réduisait celui de bien d’autres administrations. Chargée avant tout d’arrêter et d’expulser les supposés millions de clandestins se trouvant sur le territoire national, elle recrute des milliers d’agents, qui sont rapidement formés et quasi immédiatement envoyés sur le terrain. Très critiquée pour ses méthodes violentes, l’organisation est plus que jamais sous le feu des projecteurs actuellement, après deux arrestations à Minneapolis (Minnesota) qui ont provoqué la mort des personnes interpellées. L’administration Trump fait bloc autour du Service, tandis que le Parti démocrate et de très nombreux simples citoyens la dénoncent et, souvent, réclament sa dissolution immédiate.

L’Immigration and Customs Enforcement (ICE), agence fédérale américaine chargée de l’application des lois sur l’immigration et les douanes, a été officiellement créée le 1er mars 2003, dans le cadre d’une vaste réorganisation gouvernementale consécutive aux attentats du 11 septembre 2001. Son instauration résulte directement du Homeland Security Act de 2002, signé par le président George W. Bush, qui visait à renforcer la sécurité intérieure des États-Unis en consolidant plusieurs agences fédérales sous l’égide du nouveau Département de la Sécurité intérieure (DHS).

L’ICE a absorbé les fonctions de l’ancien Immigration and Naturalization Service (INS) et de l’United States Customs Service, deux entités dissoutes pour permettre une gestion plus centralisée et plus efficace des questions migratoires et douanières, dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale.

Sa création est donc indissociable des bouleversements politiques et sécuritaires provoqués par les attaques du 11 septembre 2001, qui ont conduit les autorités américaines à repenser en profondeur leur approche de la sécurité nationale, en intégrant notamment une dimension plus répressive et plus préventive à la gestion des flux migratoires et des échanges commerciaux. L’ICE a été conçue pour jouer un rôle clé dans cette stratégie, en combinant des pouvoirs civils et pénaux afin de mieux protéger le territoire national contre les menaces extérieures, qu’elles soient terroristes, criminelles ou liées à l’immigration illégale.

Explosion budgétaire sous la seconde présidence Trump

Sous Bush puis sous son successeur Barack Obama, l’agence se consacre essentiellement à la lutte contre le terrorisme et contre les gangs transnationaux, même si elle procède déjà à de nombreuses expulsions de sans-papiers. Ses capacités seront accrues lors du premier mandat Trump, et Joe Biden ne les réduira pas : lors de sa dernière année à la Maison Blanche, 274 000 personnes seront expulsées, soit un peu plus que lors de l’année la plus « productive » en la matière du premier mandat Trump. Mais c’est le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025 qui marquera un véritable tournant majeur pour l’ICE, avec une augmentation spectaculaire de ses moyens financiers.

En juillet 2025, le Congrès, à majorité républicaine, a adopté la loi dite « One Big Beautiful Bill Act », qui a alloué environ 75 milliards de dollars (plus de 63 milliards d’euros) supplémentaires à l’ICE sur plusieurs années, dont une grande partie disponible jusqu’en 2029. Sur ce montant, 45 milliards (soit quelque 37,8 milliards d’euros) sont destinés à l’expansion massive des capacités de détention (visant potentiellement à la création de plus de 100 000 places supplémentaires), et environ 30 milliards (environ 25,2 milliards d’euros) à l’intensification des opérations d’arrestation, de traque et d’expulsion.

Ajoutés au budget annuel classique d’environ 10 milliards de dollars, environ 8,4 milliards d’euros, (maintien pour l’exercice fiscal 2026), ces fonds portent le budget effectif de l’agence à des niveaux inédits, souvent estimés autour de 28 milliards à 30 milliards de dollars (de 23,5 milliards à 25,2 milliards d’euros) par an en 2025-2026, soit près du triple du budget d’avant 2025.

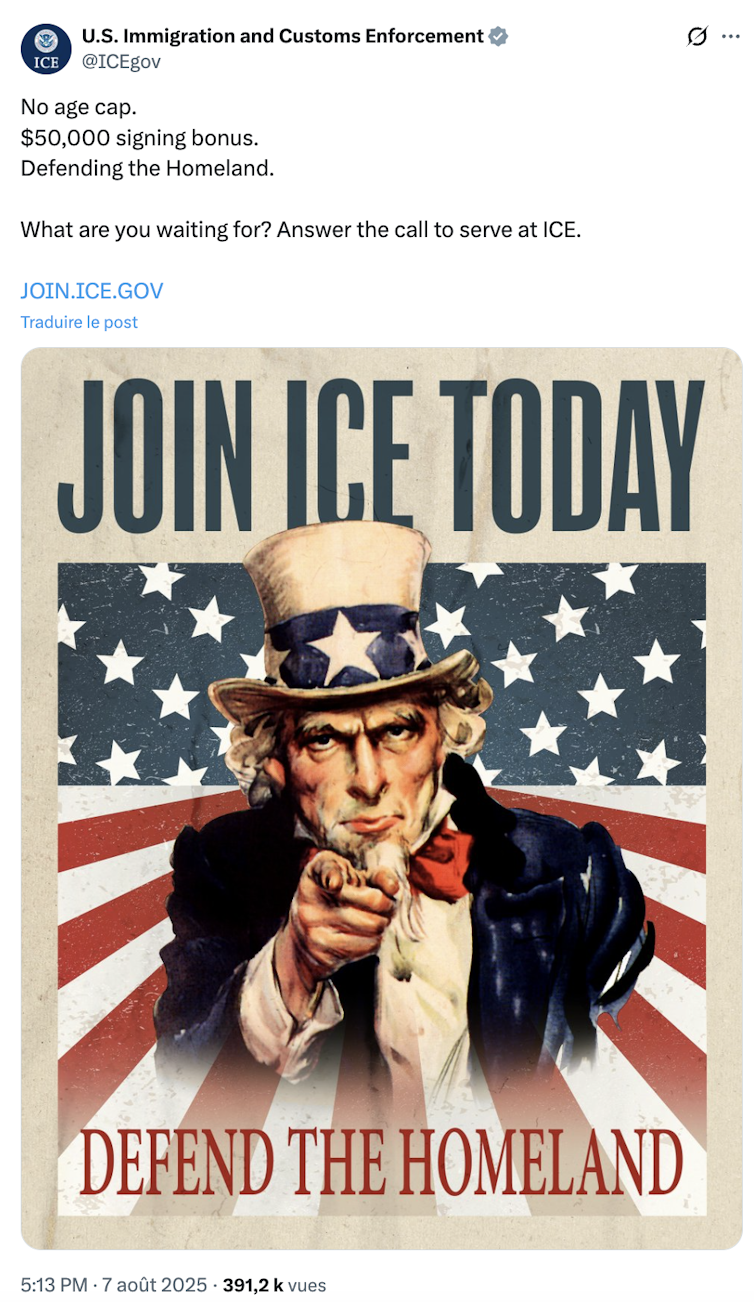

Cette manne financière a permis de doubler les effectifs (passés à environ 22 000 agents aujourd’hui), d’offrir des primes d’embauche allant jusqu’à 50 000 dollars (plus de 42 000 euros) et de financer la plus grande opération d’expulsions de l’histoire américaine : plus de 300 000 personnes sur la seule année 2025 – comme promis par le président.

@Icegov/X

Les critiques, qui viennent notamment de la part des élus démocrates au Congrès, dénoncent un « fonds sans garde-fous » favorisant une machine répressive sans précédent, tandis que les partisans de Trump y voient un outil indispensable pour « rendre l’Amérique sûre à nouveau ».

L’ICE et la crise de Minneapolis

Depuis le début du second mandat de Donald Trump, l’ICE s’est imposée comme l’une des institutions fédérales les plus sujettes à controverse, en raison notamment de pratiques opérationnelles fréquemment dénoncées pour leur caractère excessif, voire abusif.

Cette polarisation a atteint son paroxysme en janvier 2026, lorsque l’agence s’est retrouvée au centre d’une crise sociopolitique majeure à Minneapolis (Minnesota), ses agents ayant abattu deux personnes dans le courant de ce mois. Cette séquence, encore loin d’être achevée au moment où ces lignes sont écrites, a catalysé les tensions latentes, accumulées depuis plusieurs années, concernant tant les modalités d’intervention de l’ICE que la légitimité même de son mandat institutionnel.

Petit rappel des faits : le 7 janvier dernier, Renée Nicole Good, une mère de famille américaine de 37 ans, a été tuée par balles par un agent de l’ICE lors d’une opération de contrôle de l’immigration dans la métropole du Minnesota. Les circonstances de sa mort, rapidement appuyées par des vidéos tournées par des témoins diffusées sur les réseaux sociaux, ont révélé une scène d’une grande violence : alors que Good se trouvait dans son véhicule, garé en travers de la route depuis seulement quelques minutes, un agent de l’ICE a fait usage de son arme à feu, la touchant à quatre reprises, dont deux balles dans la poitrine et une à la tête.

Le 24 janvier 2026, dans la même ville, des agents de l’ICE tuaient Alex Pretti, un infirmier américain venu filmer une de leurs opérations. Pretti a reçu plusieurs balles dans le corps alors qu’il se trouvait au sol, immobilisé et ne présentant aucun danger, le pistolet qu’il portait – légalement – sur sa personne lui ayant été retiré, sans qu’il n’ait d’ailleurs cherché à s’en saisir.

L’impact de ces deux événements a été immédiat et profond, tant sur le plan local que national. Minneapolis, déjà marquée par la mort de George Floyd en 2020 et les mouvements de protestation contre les violences policières qui avaient suivi, est devenue une nouvelle fois l’épicentre d’une mobilisation citoyenne massive.

Dès le lendemain de la mort de Renée Good, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes américaines, dénonçant ce que les participants qualifiaient de « meurtre » et assimilant les actions de l’ICE à des pratiques « terroristes ». Les images des rassemblements, où des milliers de personnes brandissaient des pancartes et des photos de la victime, ont circulé massivement, tandis que des personnalités publiques, comme l’artiste Bruce Springsteen, ont publiquement exprimé leur indignation et leur soutien aux familles touchées.

Le maire de Minneapolis Jacob Frey ainsi que le gouverneur du Minnesota Tim Walz, tous deux démocrates (Walz était le colistier de Kamala Harris à la dernière présidentielle), ont rapidement condamné les actions de l’ICE, exigeant le retrait immédiat des agents fédéraux de leur État et dénonçant « le chaos, les perturbations et les traumatismes » infligés à la communauté locale. Ces prises de position ont mis en lumière les tensions persistantes entre les autorités locales, souvent démocrates et favorables à une approche plus humaniste de l’immigration, et le gouvernement fédéral, dont la politique migratoire s’est durcie sous l’administration Trump, spécialement depuis son retour au pouvoir en 2025.

La mort d’Alex Pretti a suscité les mêmes réactions, encore plus fortes peut-être du fait de la répétition à court terme, dans la même ville, d’une scène similaire à celle du décès de Renée Good : les protestations massives consécutives à la tragédie du 7 janvier n’avaient donc pas suffi à empêcher un bis repetita.

Sur le plan politique, l’affaire a également révélé les profondes divisions qui traversent la société américaine. Alors que des enquêtes fédérales et locales ont été ouvertes pour éclaircir les circonstances exactes de la mort de Renée Good, les réactions des responsables politiques ont été plus que contrastées.

Le vice-président J. D. Vance, par exemple, a rapidement soutenu la version des faits avancée par l’ICE à propos de la mort de Renée Good, selon laquelle la victime aurait tenté de faire obstruction à l’opération en cours, une affirmation infirmée par les vidéos et les témoignages indépendants. De même, Greg Bovino, l’un des principaux responsables de l’ICE, est allé jusqu’à affirmer que les agents ayant abattu Alex Pretti avaient agi en « légitime défense » et que l’infirmier avait eu pour objectif de « massacrer » des agents des forces de l’ordre. Quant à Donald Trump, il a dans les deux cas imputé la responsabilité des faits au « chaos » créé par les démocrates.

Dans le camp d’en face, la condamnation des méthodes de l’ICE et du soutien systématique que lui offrent les responsables républicains, qu’il s’agisse de Trump, de Vance, ou encore de la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem, a été tout aussi unanime. De Bernie Sanders à Bill Clinton et Barack Obama, en passant par le leader des démocrates au Congrès Hakeem Jeffries, les leaders démocrates ont tous fait part de leur consternation et de leur dégoût, dans des termes très vifs.

L’ICE et au-delà : illustration d’une société plus polarisée que jamais

Cette polarisation des discours a alimenté une crise de confiance envers les institutions fédérales, déjà fragilisées par des années de controverses autour des pratiques de l’ICE.

En effet, les morts de Renée Good et d’Alex Pretti ont relancé le débat sur la légitimité même de l’ICE en tant qu’institution. Des appels à sa dissolution, portés par des mouvements militants et des élus locaux, se sont multipliés, tandis que des sondages réalisés dans les jours suivant l’incident ont révélé une désapprobation majoritaire de l’action de l’agence parmi la population américaine. Plus de 50 % des personnes interrogées ont jugé les méthodes de l’ICE « trop énergiques », et une majorité a exprimé une forte désapprobation de son fonctionnement, soulignant un fossé croissant entre les objectifs affichés de sécurité nationale et les réalités vécues par les communautés directement affectées par ses opérations.

En définitive, l’affaire de Minneapolis s’inscrit dans une trajectoire historique plus large. L’ICE, née dans le sillage des attentats du 11-Septembre, est devenue le symbole d’une approche sécuritaire de l’immigration, souvent au détriment des droits humains et de la cohésion sociale. Les événements de janvier 2026, en révélant les excès et les dangers d’une telle politique, ont non seulement ravivé les mémoires des violences passées, mais ont aussi posé avec une acuité nouvelle la question de l’équilibre entre sécurité et liberté dans une démocratie libérale.

![]()

Frédérique Sandretto ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

– ref. Tout comprendre à l’ICE, l’agence migratoire américaine au cœur des polémiques – https://theconversation.com/tout-comprendre-a-lice-lagence-migratoire-americaine-au-coeur-des-polemiques-274229