Source: The Conversation – (in Spanish) – By Xosé M. Núñez Seixas, Professor of Modern and Contemporary History, Universidade de Santiago de Compostela

¿Cuándo terminó exactamente la Segunda Guerra Mundial? La respuesta depende de dónde miremos. La contienda terminó oficialmente en la madrugada del 7 de mayo de 1945, cuando el general Jodl firmó la rendición incondicional de Alemania en el cuartel general aliado en Reims, con efecto a partir del día siguiente. Miles de personas salieron a las calles de Londres, Nueva York y otras ciudades para celebrarlo.

Sin embargo, el 8 de mayo se repitió la ceremonia en Berlín en presencia del mariscal Zhukov de la Unión Soviética y representantes de los demás países aliados. La paz reinó a partir del día siguiente. El Ejército Rojo había conquistado la capital alemana y se suponía que mantendría una preeminencia simbólica.

Durante las décadas posteriores, la celebración de la victoria el 8 o el 9 de mayo encarnó la división entre Oriente y Occidente.

En Occidente, el 8 de mayo pasó a representar la victoria sobre el fascismo, lograda por los ejércitos aliados y la resistencia a los nazis. Esto simbolizaba el consenso antifascista de la posguerra, que se basaba en un olvido selectivo: por ejemplo, pasaba por alto convenientemente la colaboración generalizada con los invasores nazis desde Francia hasta Noruega.

Para Alemania, especialmente en la República Federal de Alemania desde 1949 (cuando el país se dividió en Este y Oeste), era una fecha triste. No fue hasta 1985 cuando su presidente, Richard von Weizsäcker, reconoció que Alemania había sido liberada del fascismo el 8 de mayo, en medio de la destrucción y el duelo causados por el Tercer Reich. A partir de entonces, se convirtió en una fecha para aprender del pasado.

La sociedad italiana, cómodamente instalada en la narrativa antifascista, consideró la victoria como propia. Tras la destitución de Mussolini en julio de 1943 y la posterior invasión alemana, el mito de la resistencia contra el invasor borró cualquier recuerdo incómodo.

Recuerdo soviético

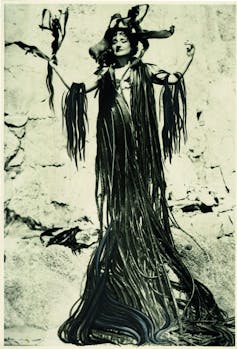

Antoinevandermeer/Wikimedia Commons, CC BY-SA

En la Unión Soviética, el 9 de mayo se celebraba en varios frentes. Era el día de la victoria sobre el fascismo, el día en que la URSS triunfó sobre un enemigo que buscaba aniquilarla y el día en que salvó a Europa. Sin embargo, Stalin temía que el recuerdo empoderara al pueblo soviético, que había sufrido muertes masivas a manos de sus invasores, así como graves errores de su comandante en jefe y una brutal represión en su propio país. A partir de 1947, la fecha dejó de ser festiva.

No fue hasta 1965 cuando el 9 de mayo volvió a considerarse fiesta nacional. Pero conmemoraba la victoria de una nueva nación soviética, no a las víctimas. Mayo de 1945 sustituyó a octubre de 1917 como la verdadera fecha de fundación de la nueva URSS, ya que marcó el final de la “Gran Guerra Patria”.

Al igual que la victoria de Occidente, esta narrativa se basaba en omisiones convenientes, como la colaboración de amplios sectores de la sociedad soviética con los invasores, las víctimas de la represión estalinista, el pacto germano-soviético de 1939 y la ocupación de los países bálticos y Carelia.

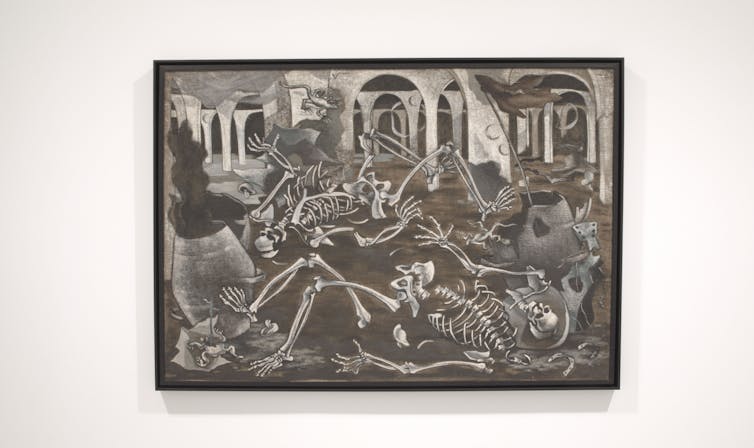

Antes de 1965, se habían construido grandes monumentos dedicados al Ejército Rojo en la Europa del Este liberada, pero después de ese año se extendieron por toda la Unión Soviética. Las diversas repúblicas populares de Europa Central y Oriental celebraban el 9 de mayo junto con las fechas en que sus países fueron liberados por esas tropas. Sin embargo, algunos elementos volvieron a quedar omitidos de la memoria: el Ejército Nacional y el levantamiento de agosto de 1944 en Polonia, y la participación de Eslovaquia, Hungría y Rumanía en la invasión de la URSS.

Ken y Nyetta/Wikimedia Commons, CC BY-SA

El antifascismo para justificar la guerra

Tras el fin de la Guerra Fría, los desacuerdos en torno al 9 de mayo eran solo la punta del iceberg en lo que respectaba a las disputas sobre la memoria. Para muchos, ese era un día de luto, en el que una fuerza de ocupación había sustituido a otra. Ucrania y otros países comenzaron a conmemorar el fin de la guerra el 8, marcando su inicio en septiembre de 1939. Esto vino acompañado de iniciativas inspiradas en las políticas de recuerdo occidentales, como la introducción de amapolas en Ucrania en 2015.

Desde mediados de la década de 1990, Rusia ha concedido una gran importancia histórica al 9 de mayo: muchos rusos consideran que la victoria sobre Hitler es el mayor logro histórico del país en el siglo XX. Además, desde el comienzo de la era Putin, el día se ha convertido en un símbolo central de la estrategia conmemorativa de su régimen en el que se realiza un gran desfile, durante el cual se ondea la bandera soviética como símbolo de la victoria.

Los discursos de Putin en estos eventos se asemejan a los de la era Brezhnev en su tono: la fecha ensalza la victoria del pueblo ruso/soviético –se recuerda a la URSS con nostalgia– cuyo sacrificio salvó a toda Europa del fascismo. Fue una hazaña heroica, vilipendiada por el ingrato Occidente y algunas antiguas repúblicas soviéticas.

Estos temas se han acentuado desde febrero de 2022, ya que el Kremlin explota estratégicamente la retórica antifascista para justificar su invasión de Ucrania.

La importancia de recordar

En tiempos de creciente autoritarismo, es importante rememorar el octogésimo aniversario de la derrota del nazismo y celebrar la restauración de la democracia y los derechos humanos en toda Europa. Los débiles gestos de la Unión Europea y las conmemoraciones nacionales de la caída del fascismo, como el 25 de abril en Italia, están siendo ahora cuestionados por la extrema derecha.

Sin embargo, recordar el alcance de la derrota del fascismo en todo el continente solo puede ser motivo de esperanza. Sirve como un poderoso recordatorio de que la democracia debe defenderse colectivamente y de que hay que aprender de los errores del pasado. Como dijo Mark Twain en su famosa frase, “la historia no se repite, pero a menudo rima”.

![]()

Xosé M. Núñez Seixas no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

– ref. Cómo Rusia llegó a considerarse a sí misma la salvadora ‘antifascista’ de Europa – https://theconversation.com/como-rusia-llego-a-considerarse-a-si-misma-la-salvadora-antifascista-de-europa-271160