Source: The Conversation – USA (2) – By Todd L. Pittinsky, Professor of Technology and Society, Stony Brook University (The State University of New York)

Most of the media coverage of the federal government’s recent cuts in federal research money for universities has focused on its effects on a handful of elite Ivy League universities, such as Harvard, Columbia and Cornell.

“When you take money away from a Columbia or a Harvard or other institutions, you’ve just taken away funds from the best researchers,” Toby Smith, the senior vice president for government relations at the Association of American Universities, told CNN in April 2025.

But these schools account for only a small fraction of the nation’s scientific output that federal research money helps generate.

In my view, too many policy discussions and debates obsess over what happens on the campuses of elite colleges. Meanwhile, public universities quietly power the nation’s research engine.

The Ivies do play a critical role in advanced research. But the nation’s public universities make up the backbone of U.S. innovation – research powerhouses such as the University of Michigan, the University of Texas at Austin, Georgia Institute of Technology and Stony Brook University, where I teach.

These places train the overwhelming majority of science, technology, engineering and mathematics graduates for the U.S. workforce and run the lion’s share of federally funded science and engineering research.

Slashing research and development

U.S. colleges and universities spend more than US$108.8 billion annually on research and development, of which about 55% – roughly $60 billion – comes from federal funding via agencies such as the National Institutes of Health and the National Science Foundation. Together, the country’s eight Ivy League schools received approximately $4.6 billion of federal university research and development funding in 2023 – or 7.8% of all federal research and development funding allocated to academia.

In 2023, meanwhile, the University of Washington, Georgia Institute of Technology, the University of California, San Diego, and the University of Michigan, Ann Arbor, each received over $1 billion in federal research funds.

The Trump administration’s federal research and development funding cuts are largely tied to what are called “indirect costs.”

Direct costs fund researcher salaries and lab supplies. Indirect costs support the infrastructure that makes research possible and compliant with federal guidelines: lighting, heating and cooling for labs; high-speed data networks; security; and administrative staff who handle payroll and ensure adherence to federal safety and ethics standards.

In 2025, the Trump administration decided to cap indirect costs for grants awarded by the National Institutes of Health and the National Science Foundation at 15% of the total grant. Traditionally, universities have negotiated their own rates based on documented overhead expenses, with many institutions citing indirect cost rates between 50% and 70%.

Many aspects of the 15% cap have been paused as they’re being challenged in court. Should these cuts go through, it would be incredibly disruptive for universities that have counted on this funding.

However, outside of the battle over indirect costs, many research projects simply lost funding or experienced major delays. Over the past year, thousands of grants have been frozen, terminated or left unfunded.

Ivy League institutions are much better equipped to weather the storm.

In 2021, Forbes reported that the collective endowment of the eight Ivies was approximately $192.6 billion – led by Harvard’s $53.2 billion and Yale’s $42.3 billion. Supporters of Trump’s funding cuts have argued that this immense, tax-exempt financial arsenal could significantly subsidize their overhead costs, rather than relying on taxpayers to do so. While endowments don’t serve as a blank check, schools can still pull from them in times of need.

In contrast, public universities are far more dependent on federal funds to sustain labs, staff and graduate programs. In 2021, the entire Texas public university system – the University of Texas at Austin, Texas A&M, the University of Houston, the University of Texas at Dallas and Texas Tech – held an endowment of around $40 billion, more than $10 billion less than Harvard’s.

Public schools are the training ground

This isn’t to argue that the Ivies should have their research funding cut, while public universities ought to be spared. It’s to shift the focus of the conversation to who stands to lose the most: the public universities that educate the vast majority of the U.S.’s future scientists and fuel most of the nation’s scientific output.

The Ivy League’s geographic reach is extremely concentrated, situated across just seven states, all in the Northeast. Public four-year institutions are located in all 50 states and draw from a much more economically and racially diverse population. They award the vast majority of engineering degrees in the U.S., with more than 144,701 given out in 2023, or more than 70% of the nation’s total.

Purdue University awarded 3,827 engineering degrees that year, with Texas A&M conferring 3,704. By contrast, Cornell University granted just 820 engineering degrees – the most among the Ivies, but just 25th nationally.

Elite schools, including the Ivies, have increasingly steered graduates into finance, law or consulting. Just 2.72% of Yale’s 2024 graduating class was employed as engineers six months after graduation. Meanwhile, public universities serve as the top feeder schools for major defense and aerospace firms.

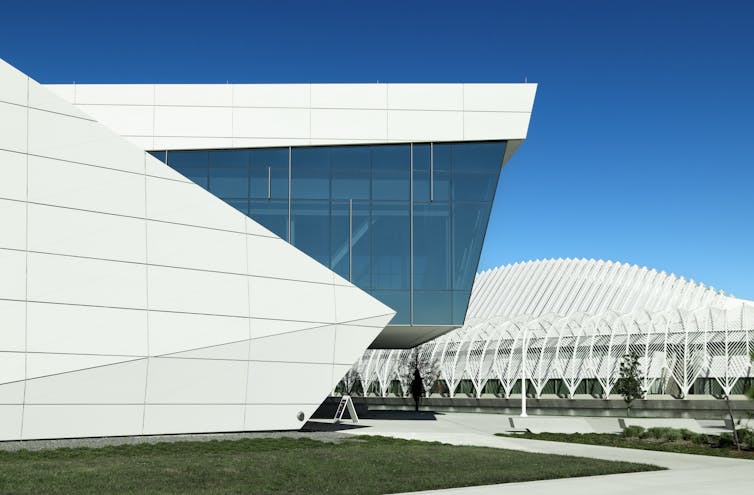

Stony Brook University’s College of Engineering and Applied Sciences enrolled over 5,600 students in fall 2024, making it one of the top producers of engineering talent in New York. The university manages the Department of Energy’s Brookhaven National Laboratory, which uses advanced tools such as particle colliders to make discoveries in physics, energy, materials and biology. It’s one of a handful of universities that directly operate a national lab.

J. Conrad Williams Jr./Newsday RM via Getty Images

Collateral damage

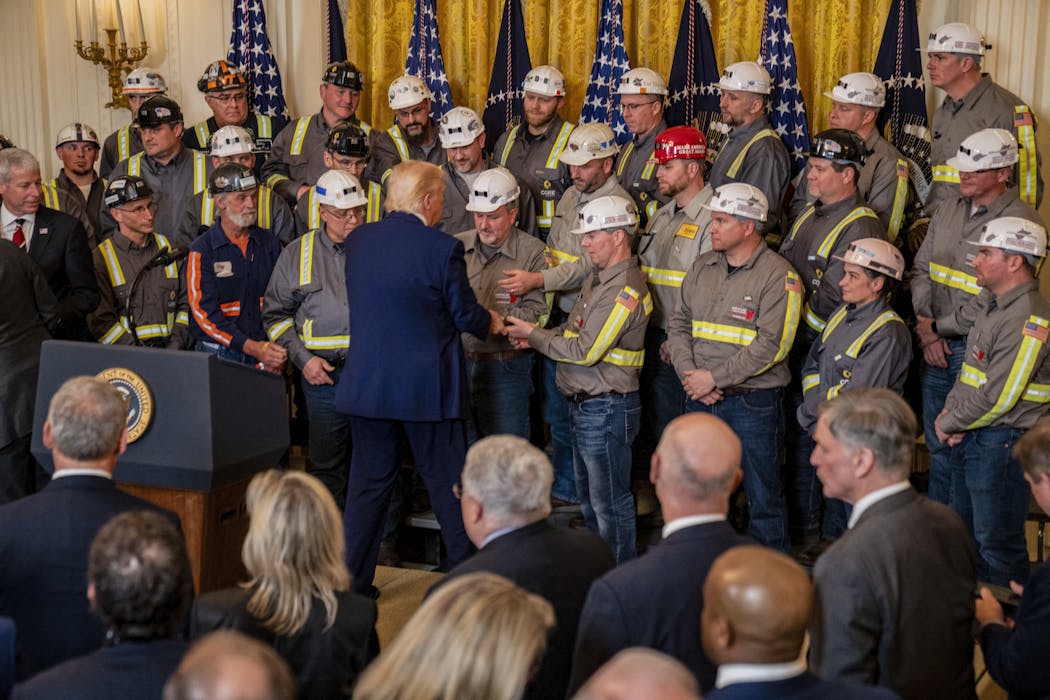

The Trump administration has argued that federal research funding cuts are necessary because too many dollars have been allocated for social policy goals, whether it’s $349,985 to train engineers to “enable engineering for social justice” or $600,000 to teach aerospace engineering students “critical consciousness and sensitivity to injustices within social systems.”

While federal law bars the Department of Education from influencing curriculum, the National Science Foundation faces no such constraint. Too much funding, it claimed, went to research that strayed from the federal agencies’ core scientific mandates and crowded out the kind of critical research that underpins U.S. innovation.

While I think fiscal responsibility and mission creep merit attention, cuts that are too dramatic and too indiscriminate risk gutting the high-impact research that is essential to national security and technological leadership, much of which takes place at public institutions. Fields from supercomputing and wireless communications to biothreat countermeasures and health sciences will and have felt the pain of widespread cuts.

Brittany Murray/MediaNews Group/Long Beach Press-Telegram via Getty Images

Federal research funding is not merely academic spending. It is an important national investment that directly fuels local and national economic growth. It supports high-wage jobs and “innovation districts” centered on university and federal laboratories.

The future of scientific research funding isn’t a debate over how much government help the privileged Ivies ought to receive.

It’s a question of whether public universities will be given the resources to nurture the next generation of scientists, drive bold discoveries and keep America at the forefront of scientific innovation for generations to come.

![]()

Todd L. Pittinsky is a Professor of Technology, AI & Society in the College of Engineering and Appled Sciences at Stony Brook University (SUNY).

– ref. The Ivies can weather the Trump administration’s research cuts – it’s the nation’s public universities that have the most to lose – https://theconversation.com/the-ivies-can-weather-the-trump-administrations-research-cuts-its-the-nations-public-universities-that-have-the-most-to-lose-267197